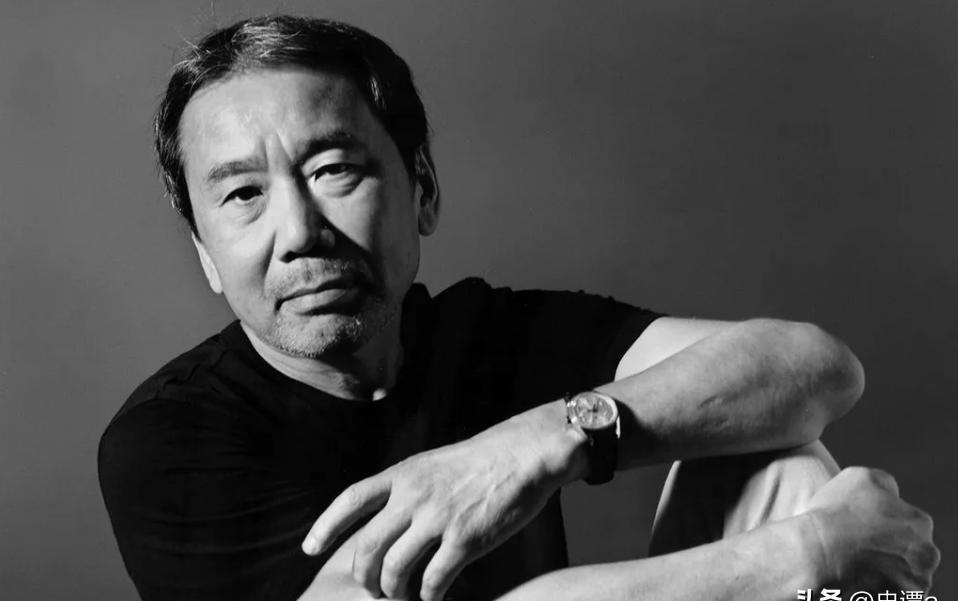

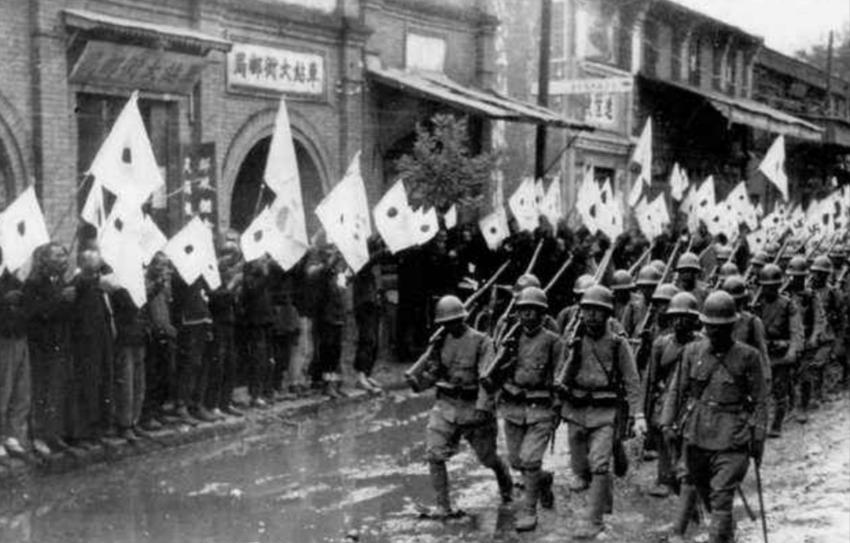

日本作家村上春树曾说:我父亲是侵华日军,我从不吃中国菜,因为我不配,我也不生小孩,因为我的身上流着恶魔的血液。这样的血脉,必须要在我这一代终结。 村上春树的父亲叫村上千秋,1917年生人,1938年被征入侵华日军第16师团的辎重兵,三次进出中国战场。虽然没有直接参与南京大屠杀,但他确实是战争机器中的一环。 更让人难以忽视的,是他亲口告诉年幼的村上,有一晚他亲眼看到中国战俘临死前毫无畏惧地站着,被一刀砍下头颅。这场景像钉子一样钉进了村上童年的记忆,也成了他日后人生观和世界观的底色。 父亲晚年每天念经,为战争中死去的人超度,包括中国士兵。这不是赎罪,也无法赎清,但能看出他活得不轻松。村上用了五年时间去调查父亲的军旅历史,翻档案、问老兵、对照战场地图,只为确认那段历史的真相。 他最后得出结论:父亲不是南京大屠杀的执行者,但确实参与了其他战场的侵略行动。这种确认,不是为了洗白,而是为了让记忆有据可查。 从那一刻起,村上的人生就拐了个弯。他不再只是一个写小说的作家,而是一个扛着历史幽灵走进公众视野的人。他说自己不吃中国菜,哪怕访华也只吃随身携带的罐头,因为“我不配”。 这是他对历史的回应,也是对自己的惩罚。很多人不理解,甚至觉得做作。但站在他的角度,你会发现,这不是仪式感,而是他用余生偿还父辈的方式。 有人说村上春树是个理想主义者,可他做的决定,却一点都不浪漫。他和妻子决定不要孩子,不是因为不喜欢,而是因为“不想让侵略者的基因再延续下去”。 这话听上去刺耳,但里面装着一个深层的伦理命题:如果历史是错的,那我们该怎么面对它留在我们身上的痕迹? 在日本,这样的选择是非主流的,甚至是异类。大多数人更倾向于把那段历史封存,让它不再打扰当下的生活。但村上偏偏不。他不仅把这段历史带入自己的生活,还写进了小说里。 《奇鸟行状录》《刺杀骑士团长》这些作品里,不是抽象的战争,而是具体的暴行,是一个个日本士兵如何执行命令,一个个中国人如何死去。他没有美化,也没有模糊,而是直接摊在读者面前。 这不是一般作家敢做的事。尤其是在一个对历史问题讳莫如深的社会里,他的做法像一面镜子,照出了很多人不愿面对的真相。 他说:“我们只是落向大地的雨滴,每滴雨水都有继承历史的责任。”这句话出现在《弃猫》的结尾,不是美学,而是信仰。他不想让这责任被遗忘,更不想它被粉饰成“战争中不得已的行为”。 也正因为如此,他和父亲疏远了二十多年。直到父亲临终前,两人才能勉强和解。这不是家庭伦理剧的高潮,而是一场关于历史记忆的长期拉锯。父亲想忘,儿子却选择记。两代人之间的裂痕,其实正是整个日本社会在历史问题上的缩影。 村上春树的选择,在中国得到了不少理解。很多中国网友认为,他的自我惩罚是一种尊重,是一个日本人愿意承担历史责任的表现。但在日本国内,情况就复杂得多了。右翼势力看他不顺眼,批评他“背叛民族”。 比如“酒店大王”元谷外志雄就公开发起抵制他的活动,指责他“跪舔中国”。在一个集体记忆被刻意简化的国家里,村上这样赤裸裸地揭伤疤,自然不讨喜。 但他不是为了讨好谁。他的立场很清楚:日本必须反复为侵略战争道歉,直到受害国感到接受为止。他批评日本社会总想“快速翻篇”,总是用“悲剧”来形容战争,而不是“罪行”。他不想再听“我们也很痛苦”这种自我感动的说法。他要的是直面,是忏悔,是放下优越感的诚实。 文学界对他的评价也分裂。有学者称赞他把历史反思写进小说,是一种深层的文化批判;也有人觉得他太过极端,把个人良知变成了一种道德绑架。但无论如何,没人能否认他在用自己的人生给出一个答案:面对历史,不是沉默就能过去的事。 他的行为不是在否定日本,而是在提醒日本:如果你不清算过去,过去终将找上门来。他的反思,不是为了羞辱国家,而是为了避免历史重演。这也正是为什么他在国际上反而赢得了尊重——那些不怕直视阴影的人,更容易被光照亮。 从父亲的战争,到自己的选择,再到作品中的批判,村上春树走了一条不轻松的路。这不是一场个人修行,而是一个知识分子在国家记忆面前的自我承担。他没有“消解历史”,而是把历史一层层剥开,直到露出真相的骨头。他的沉默中有声音,他的拒绝里有担当。 在今天这个历史常被消费、被娱乐、被简化的时代里,村上春树用一种沉重的方式告诉我们:历史不是别人的事,它就写在我们的血里,活在我们的选择中。他不只是一个作家,更是一个不愿让历史被遗忘的“后人”。 参考资料: 村上春树再谈父亲侵华隐秘史,因此拒绝生育和吃中国菜 2025-03-04 上游新闻 村上春树首次自曝父亲侵华暴行,强烈的羞耻感让他不生小孩、不吃中国菜以自惩 2019年05月13日 文汇网