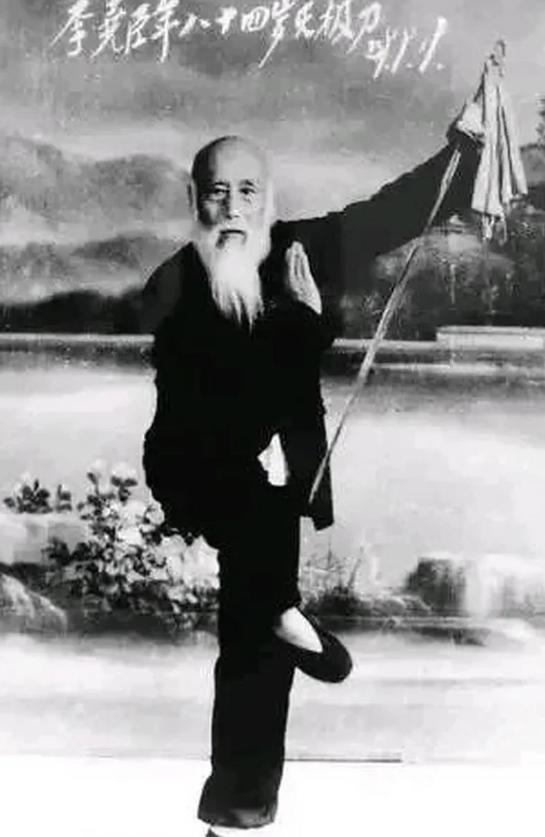

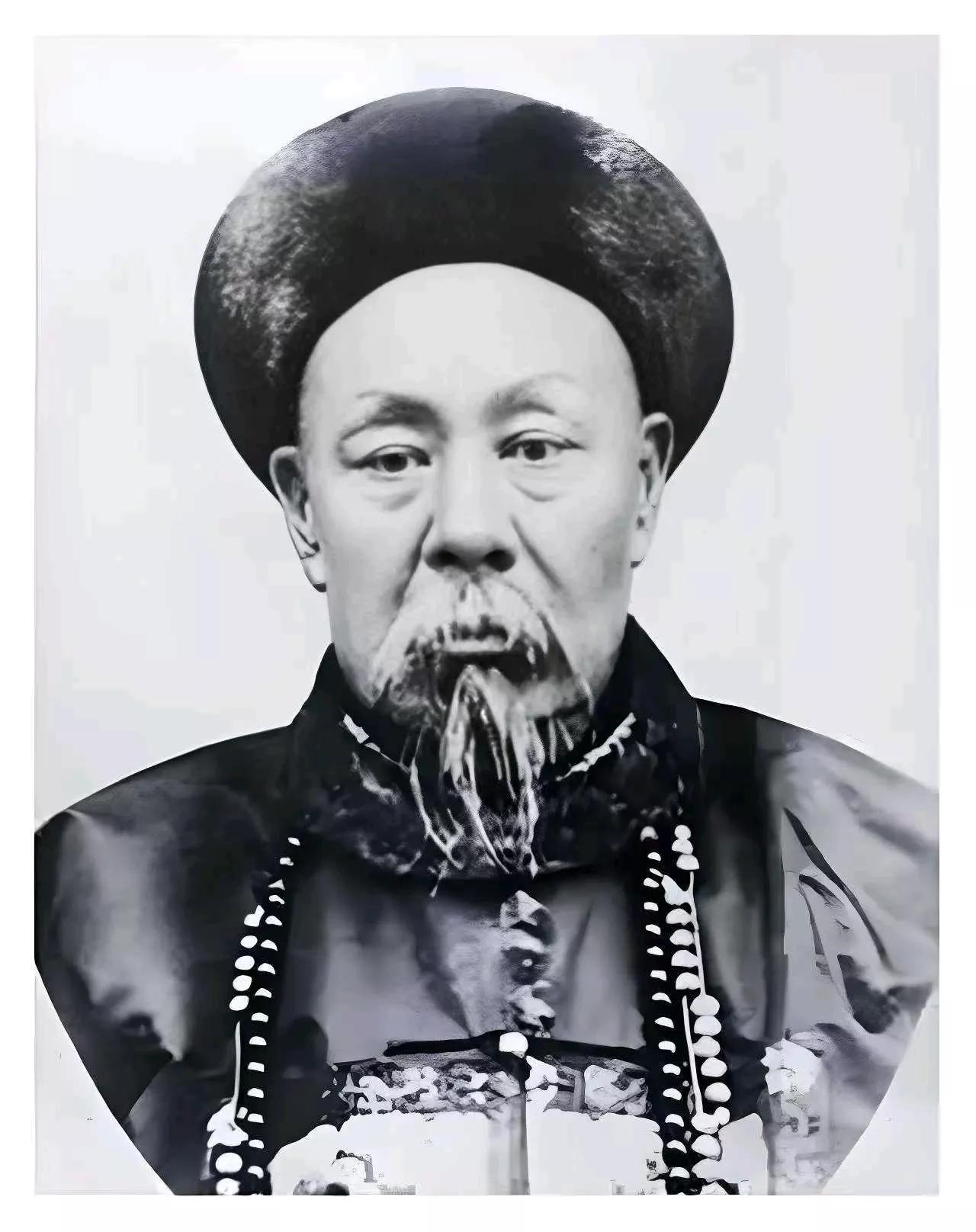

穷文富武可不是说着玩的,像清末民初的一些武术大师,有钱的就吃牛肉炖汤,补充蛋白质和脂肪,增加力量强身健体。没钱的就吃鸡蛋大饼,保证蛋白质和碳水摄入,否则就没力气练武 说起“穷文富武”,有人当成段子听,有人拿来感慨命运不公。但要真回到清末民初,你会发现这句话一点不夸张。那时候练武不是光靠热血和意志力,是真刀真枪拼命的活儿,更是一项“烧钱”的投资。 没钱,连拜师都难;练功不吃好点,第二天腿都抬不起来。你要是想从街头小子练成“杨无敌”,得先把肚子填饱,最好还能天天来碗牛尾炖汤。问题是,谁能天天喝得起?这碗汤背后,可是半斗米的身价。 历史不是冷冰冰的符号,尤其在武术这个行当里,吃什么、怎么练、谁教,处处都写着时代的账本。 穷人练功靠鸡蛋大饼硬扛,富家弟子却能靠牛肉汤补气养血,这种起跑线的差距,决定的可不只是肌肉和力量,更是最终能不能站上擂台、闯出名号的命运。 今天我们回头看,不只是为了怀旧,更是想透过那一碗牛汤和一块大饼,看清一个真相:身体的极限,从来不是意志力说了算的,而是钱包和饭碗决定的。 在清末民初,练武不是拍电影,一日三餐吃不好,哪来的力气打熬筋骨。穷人要练,就得先学会精打细算;富人练功,则能走“营养加成”的捷径。 杨露禅就是个典型例子,作为杨氏太极拳的创始人,他练的不只是拳,还得靠牛尾汤补身体。在当时,牛可不是想吃就吃的,农业社会里,牛是“劳动主力军”。《清稗类钞》里就记载过,一头牛能换半亩地。 你要真把它炖了喝,等于把半斗米喝肚子里了。能天天吃牛肉的,大都是富户人家,练出来的拳,自然底子硬、劲头足。 反观尚云祥这些平民出身的武者,哪有什么补汤伺候?他们靠的是鸡蛋大饼,讲究的是“吃得起、顶得住”,鸡蛋提供蛋白质,大饼管饱,有力气就行。但问题是,这样的饮食只能维持基本体力,谈不上什么“进补”或“恢复”。 练到筋疲力尽,第二天还得硬撑着再来一轮。就像今天你去健身房,别人喝蛋白粉、吃鸡胸肉,你只能啃馒头兑白水,差距不就从这开始的吗? 所以说“富武”不是说说而已,它折射的是资源的倾斜。你练一天拳,他练一天拳,你吃馒头他喝牛汤,时间一久,体能、力量、恢复力全都拉开了档次。练武从来都不是公平游戏,而是一场吃饭和出汗的双重战斗。 很多人只看到武术的招式潇洒,却没看到背后的“经济账”。你想学拳,第一步不是挥拳,而是掏钱。清末民初,拜个名师学艺,往往就是一笔巨款。 比如叶问,当年跟陈华顺学咏春拳,学费是十二两黄金,按当时物价算,差不多相当于现在的70万元人民币,这不是普通人家咬咬牙能凑出来的数目,也难怪咏春拳会有“少爷拳”的称号,说白了能练得起的,非富即贵。 可花钱不止这一步。学费之外,还有饭费、红包、节礼,什么“三节两寿”都得掏钱,弟子住在师傅家中,一吃就是几年甚至十几年。 传统老话说,“一天不吃半斤牛肉,哪有力气打熬气力?”这句话可不是夸张。要想练出真本事,不仅要吃得多,还要吃得好。这笔营养账,放在今天,也堪比一个高水平运动员的饮食标准,如果没有持续不断的经济支持,别说成为高手,连入门都难。 很多人喜欢幻想“草根逆袭”的武侠梦,但现实里的武术修行,压根没有那么浪漫。你看着是挥拳踢腿,其实背后是“日进斗金”的持续投入。 别忘了像杨露禅这样的“杨无敌”,也不是一夜成名,而是在王府里一边当保镖,一边练拳,背后是整个府邸的供养体系在支撑,资源不对等,结果当然不同。“富武”,从来不是搞笑段子,而是实打实的资源赛跑。 过去练武是为了自保、谋生、搏命,杨露禅在高手如云的北京立足靠的是实打实的技击本领。而今天,更多人练拳,是为了健身、解压、找乐子。时代变了,练武的目标也跟着变了。 冷兵器退出历史舞台,实战价值缩水,套路成了主角。不少武术流派逐渐“体操化”“舞蹈化”,看着漂亮,打起来却没劲儿。很多人学拳几年,连真正的对抗都没经历过,更别提系统训练和高强度营养支持了。 当然,也不是说所有人都得天天吃牛尾汤才能成高手。近代也有像程殿云这样的“反例”,喜食肥肉、甜食,还能活到109岁,身体硬朗。但这类人毕竟是个案,更多的练武人,想要练出真本事,还是得靠科学的营养支持和持续的投入。 说到底,“穷文富武”不是一句玩笑,而是写在肌肉和骨头里的真相。而今天,我们也该重新思考:在讲究公平与机会的时代,身体的成长,是否也该脱离“吃得起才练得出”的逻辑?那才是真正的武术现代化。 参考资料: 古人为何说“穷文富武”?来看拜个武术师傅有多贵 2020-10-03 中华网