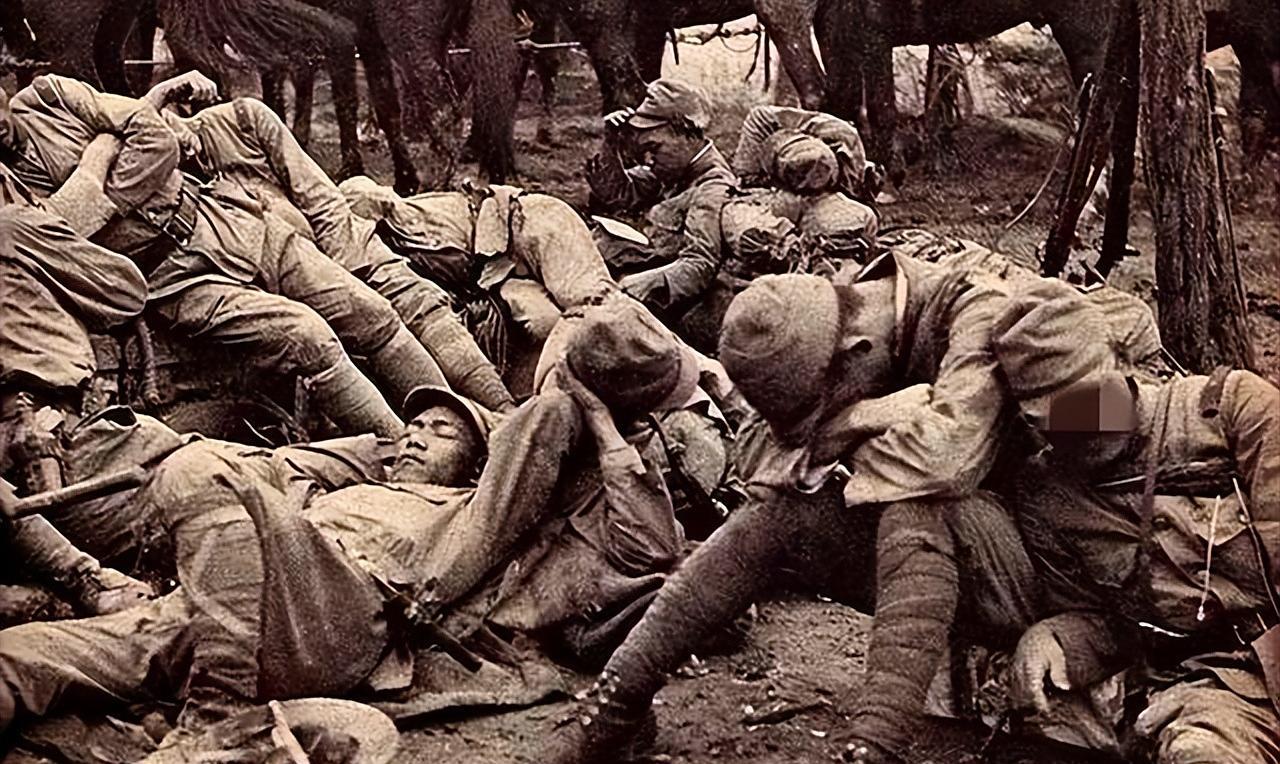

1941年,日军把渊子涯村给包围了,正准备想大开杀戒屠村。 但312名村民并想不束手就擒,联合一起血战1000名日军,打了一场惊天动地的家园保卫战,共击杀日寇121名,光荣战死147人。 1941年冬天,渊子崖村的雪下得比往年早。 风一吹,屋檐下的草绳子都打卷。村头的井边,冻得发亮。人们缩着脖子赶集、扫院、喂鸡,日子照旧,可心里都知道,最近不太平。消息是从西边传过来的,说鬼子又开始扫荡了,兵不少,坦克、飞机一块上。谁也不说话,柴门一关,眼神都躲着走。 这地方不算大,也不是啥要紧地儿。 可地势卡着,在沭河东岸,西边是日军占区,东边是抗日根据地。夹缝里头,谁都不想靠太近。渊子崖不靠近,但也离不得。 村里从早些年就自己动手修了围墙,五米高,一米多厚,用的都是土,夯得实在。 角上立了四个炮楼,墙上开了枪眼。也不是怕谁,土匪、乱兵常来,得防。 打从1938年开始,外头形势变了。八路军来了,鬼子也来了,伪军也来了。有人悄悄跟共产党走,有人另投一边。村里选了个年轻人做村长,林凡义,才十九岁,话不多,办事拧。 1941年年底,鬼子在周边又开始“扫荡”。 先是有个姓梁的伪军头子,派人来传话,说是要点“慰问品”——肥猪十三头、小鸡一百只、白面五百斤、大洋两千元。 话带得硬,说不交就血洗全村。 村里人听了都冒火,这哪是“要”,这是抢,林凡义把条子撕了,说了句:“让他来拿。” 这话一传,全村炸了锅。 有人问,那真来了咋办?林凡义说,那就打一场。 那晚,村里在祠堂开了会,火盆烤着,男人女人都来了。有个老汉咬破手指,摁在白纸上,说他先来。 没多会,整张纸红印摁满了,写了几句硬话:不交,不躲,谁进村,就跟他拼命。 粮食被藏起来了,就在一口老井边的地窖里。孩子们被藏到地洞里,那些平日里淘气的孩子,一声不吭。 女人蹲在灶边揉干粮,男人磨刀、砸铁,墙头有人站岗,一夜没睡。 十二月二十号早上,天还没亮透。 西北方向传来动静,先是一阵枪响,接着是密集的脚步声。等太阳冒头了,村外已经围了一圈黑压压的兵。伪军打头,日军压阵。机枪在山头一字排开,大炮拖过来架好了。 第一发炮弹落在村头那户人家,墙塌了,鸡飞狗跳。 没等敌人爬过来,墙头上的人先打了第一炮。村里的土炮是自制的,叫“五子炮”,个头不大,打出去是石头、铁块,散开一片。敌人被打得一乱,有的退了,有的躲在石头后面。 打得乱七八糟,第一轮敌人没占到便宜。 可他们不傻,很快就换了方向。往村子的东北角冲,那边墙体薄,没人。林凡义带着人冲过去补缺口,用门板、石头、沙袋堆起来。有女人提着篮子,往上递砖头;有孩子把破锅敲碎了,送铁片上去当弹药。谁也没喊叫,谁也没退。 到中午,村里有几处着火了,烟往上窜。炮楼也被打塌,墙上有裂缝。 日军又上来一拨,这次更猛。墙头的土炮打红了膛,铁砂不够了,就用耙子上的铁齿塞进去。 有人搬石磨,有人扛水缸,全拿来用。 村口一带,有人冲到跟前拼刀子,有人用锄头砸,有人直接抡木棍。谁死了,旁边的人就接着顶上。 敌人一拨一拨冲,村民一批一批上。 打到下午,已经看不清谁是谁,脸上全是土和烟。有人腰中中弹,硬是靠着墙撑着不倒;有人断了手,还用左手拉炮绳。 有人亲眼看到一对老夫妻,背靠背站着打,最后一起倒下去。 火烧到村中央时,敌人终于进来了。 巷战开始,菜刀、斧头、耙子、扫帚杆……全成了武器。连老太太都冲上去拿锅铲砸。喊杀声在巷子里震着,谁也不认输。林凡义最后一次被人看见,是在村中心的街口,他提着大刀往火堆那头冲。那之后,就没了影。 天黑前,八路军赶到了。敌人才开始撤。 可村子已经不像村子了,房倒屋塌,火还在烧。地上到处是尸体,有的是村民,有的是鬼子。 哭声响了一夜,有人找不见家人,有人坐在灰堆上发呆。 那一仗,村里死了一百四十七人。很多都没留下全尸。墙上、街边、井口,到处都有血迹。孩子被从地洞里拉出来,一个个眼睛红肿,衣裳上是灰。 这事传到延安后,毛主席看了报告,说了一句:“打得好。”还写了五个字:“村自卫战的典范。”登在了解放日报上。 滨海专署给村里立了碑,说是“抗日楷模村”。 后来村北小岭上立了纪念塔,红石头的,六角七级。 正面刻着战况,背面是阵亡者的名单,名字一个不漏,排得整整齐齐。 看碑的人,有的站很久,有的摸着名字不说话。 村子后来慢慢恢复了。人又种地,孩子又念书。 可老槐树还在,碑也还在,春天来了,枝头冒芽,鸟落在碑顶,歪头看了一会儿,飞走了。