【美国将向月球南极派出“毒蛇”,孙玉良:月球水资源抢夺战开局】

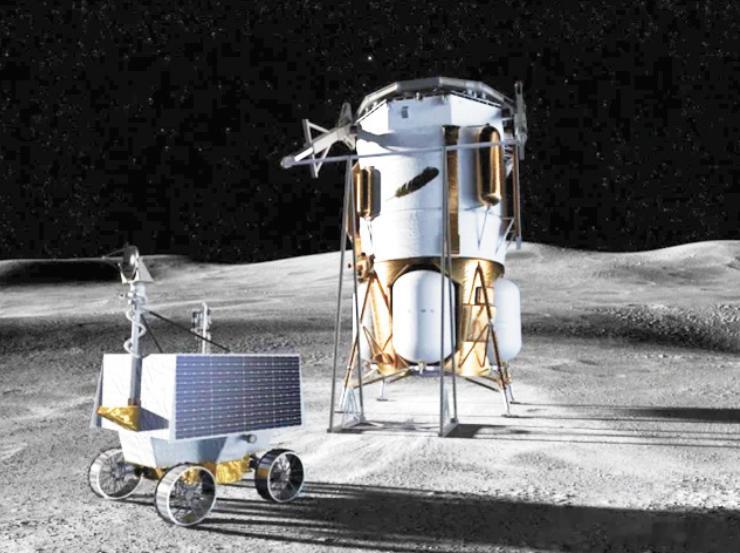

月球南极,原本是科学家低声讨论的冷门点,如今变成了各国政治与商业心思的热炉。近日,美国国家航空暨太空总署(NASA)把“毒蛇”(VIPER)月球车从“取消名单”里拉回,挂上蓝色起源的“蓝月亮”着陆器,目标是2027年底在南极寻找水冰——这不是一场简单的探测行动,而是一次明确的利益与时间赛跑。

回顾来路,“毒蛇”并非新项目,它是阿尔忒弥斯计划的重要科学工具,原定2023年搭乘“格里芬”着陆器上月,却因合作方延迟而被NASA在2024年7月叫停——那时投入约4.5亿美元,虽已组装完毕但尚未完成测试。官方口径是继续发射会推高成本,影响其他任务,取消能节省约8400万美元。如今翻案复活,NASA与蓝色起源签下1.9亿美元合同,由蓝色起源负责将“毒蛇”与“蓝月亮”整合并在月表进行100天的水冰寻找工作。此役不含发射责任,发射环节仍然是另一个账本上的问题。

水冰不是浪漫的符号,它是实实在在的战略资产。将水分解成氢氧即可作为火箭燃料,亦可保障宇航员生命支持;谁先在南极把可开采的冰藏摸准,谁就掌握了未来月球“加油站”和长期驻留的主动权。NASA代理局长肖恩·达菲的话点明了意图:利用美国工业支持在月球表面长期存在的能力。语言平静,含义不简单。

这一波操作也暴露出美方太空计划的脆弱面。NASA官员警告,阿尔忒弥斯能否按期推进,极大依赖SpaceX“星舰”超重火箭的研制进度;若“星舰”继续滞后,载人登月或被迫推迟数年,有媒体直接点出风险:这会给中国在新一轮载人登月竞赛中取得领先的机会。月球上的时间窗口和技术窗口,往往由地面上的进度和供应链决定,太空竞赛的“领先”很可能不是单纯的科技问题,而是管理与调度的胜负。

更有趣的是,月球南极并非谁的专属地。2023年印度“月船3”率先在该区成功软着陆,虽然并未直接找到水冰证据,但意义在于脚印已落下;2025年3月的“雅典娜”着陆器在月球南极着陆时侧翻,使命提前结束,显示出该区环境的挑战;中国计划于2026年发射嫦娥七号,目标同样是开展月球南极探测,争取发现水冰。一次次尝试、一桩桩失误,像极了科研界的连续剧——高风险与高回报并行。

把眼光放到更宽的版图:月球南极之争,既是国家科技能力的比拼,也是商业模式的试探。NASA如今更多依赖商业月球有效载荷服务(CLPS)模式,通过企业整合与外包降低成本、加速部署。但商业合作并不等于风险被全部外包——蓝色起源只负责整合,不负责发射;这意味着一个任务被拆成了更多环节、更复杂的时间表。若任一环节延误,整个计划就可能面临连锁效应。

从另一面看,这也是一次政策与话语权的角力。谁能先把数据变成实证、把登陆点变成长期基地,就能在制定月球资源开发规则时占据话语优势。国际上关于外太空资源利用的法律、伦理与商业模式仍在打底,先行者在实践中创造规则的能力不容小觑。阿尔忒弥斯的推进、蓝色起源的参与、中国嫦娥的脚步、印度的试探,每一步都在重塑未来月球秩序。

而对于普通读者,这场看似遥远的竞赛,实际上关乎更近的现实:技术优先权意味着产业链、供应链和就业机会;谁掌握深空加油的方案,谁就有权在将来把资源运作成长期经济活动。月球不再是古老的浪漫,而是新的战略高地。

文章里没有必要高喊哪家必胜。事实是,太空探索已经从冷冰冰的国家独角戏,转为国家与商业、国际的复杂博弈。技术失败是常态,侧翻的着陆器、被叫停的项目,都是成长的代价。“毒蛇”从取消到复活,既反映出美国在太空部署上的弹性,也提醒外界:这场竞赛的节奏并不完全由单一力量控制,时间与资金、企业与政府、技术与管理共同决定胜负。

要注意的一点是,复活并不等于胜利。“毒蛇”要在月球南极成功取样、测绘冰层并证明可采性,仍需面对严酷的环境与一系列不确定性。这是科学实验,也是政治宣示;每一次钻孔取样的成功,都比口头承诺更具说服力。

留下一点余味:月球南极的那抹白色可能会改变未来的地缘经济,谁能把握这条通向深空的“加油线”,谁就可能在下一个半世纪定义太空时代的赢家与规则。“毒蛇”回锅,高潮未必即至,但这一次,所有的目光都盯在了那片永恒阴影里。