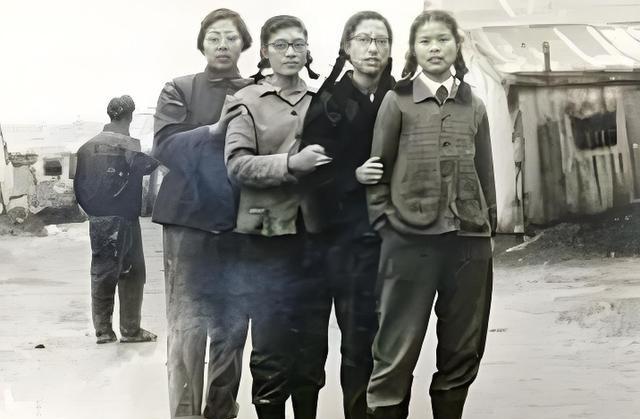

1963年,四名上海姑娘在青海金银滩拍下了这张珍贵的照片,多年后这张照片被放在了青海原子城纪念馆里,而讲解员则会告诉参观的人们:“这张照片是核研发基地唯一的私人合影。”那么在保密制度极为严格的当时,这张照片是怎么诞生的呢? 四个上海姑娘的来路其实挺普通。王兰娣在第十女子中学读高三,学校突然通知她提前毕业,去陕西宝鸡国防学校报到。其他三位,范德娟、罗惠英、俞锡君都出自第九女子中学,她们被挑中是因为成绩好,家庭成分过硬。罗惠英本来想考医学院,但接到任务就搁下了。王兰娣家里穷,母亲几次去学校求情想留她照顾妹妹,她却自己跑去迁户口,铁了心走。1958年10月,她们四个背着行李上火车,从上海晃荡两天两夜到宝鸡。那儿叫782厂,刚建一年,名义上是国防大学,其实是半工半读的地方。王兰娣她们仨学雷达结构,罗惠英搞无线电。生活苦,早上上课,下午车间干活,晚上加班是常态。开头还有玉米糊,后来粮食紧,只能挖野菜垫肚子。她们就这样熬了五年,咬牙坚持下来。 学完后,1963年7月,领导说有重点工程等着她们,去的地方比宝鸡还艰苦,但没提具体干啥。四人转了好几趟车,从兰州到西宁,又换卡车颠到青海海晏县金银滩。一路组织反复叮嘱保密规矩,火车上窗帘拉死,不准串门问事。到地儿一看,全是牛皮帐篷散在荒原上,海拔三千多米,床是用包装箱木板搭的。负责人说这是青海221厂,四人分到器材部门。王兰娣管化学制剂,范德娟负责生产器材,罗惠英在科研器材供应处,俞锡君管基建材料。厂区为保密,名字换过好几茬,先叫青海综合机械厂,后来是兰字839部队。工作人员不能给家里写信,连土都带不出去。相机统一放保卫处,用时得政治部批,只能工作需要时拍。 金银滩那地方,天气不是人待的。除了夏天短,其他时候要么雪埋帐篷,要么沙石飞砸,风大能吹走整个帐篷。晚上睡被窝里,裹棉衣棉裤还冻得直哆嗦。吃的更糟,海拔高水烧不开,麸皮馒头总夹生,像铁块,每月24斤粮半两油,菜就茄子干。国家困难期,大家营养跟不上,水肿的不少。但她们没抱怨,正赶上草原大会战,突击生产是头等事。各部门材料清单汇总到俞锡君那儿,她整理出来一本字典厚,还得钢板刻印五份,手上磨出老茧。完事后,她全国跑采购,报02单位代号,厂家就优先供货。四人就这样埋头干,压根不知道在造原子弹。 照片的事说来巧。1963年7月底,俞锡君去货站接设备,发现一包破损,她叫保卫处人来拍照,准备找厂家赔。拍完设备,四人正好在边上,俞锡君顺嘴求工作人员给她们四个拍一张。没想到对方答应了。她们站在帐篷外,拍下这张2寸小照。从左到右,王兰娣短发个高,范德娟羊角辫,罗惠英也羊角辫,俞锡君最右。照片洗出后,俞锡君听说有人私寄相机挨处分,赶紧塞箱底压着。没经过政治部批,这事本来违规,但就这么留下来了。在那么严的保密下,这张私人合影成基地唯一的生活记录。 一年多后,1964年10月16日,第一颗原子弹在罗布泊爆了。消息传回221厂,工人们问在哪造的,四人才知道自己干的活儿是核武器研发。她们在那儿待了一年多,贡献了自己的力气。基地后来迁四川,四人因工作调走。王兰娣1967年去西安导航技术研究所,罗惠英1970年到甘肃靖远4502厂,俞锡君带照片去四川筹902工程。从这儿起,她们散了天南海北,再没联系。1993年,青海建原子城纪念馆征旧物,俞锡君捐出照片,先放四川绵阳中国工程物理研究院科技馆,后来还给青海。照片跟工作照一块展出,成了金银滩基地的独特见证。 这些年,纪念馆里照片成了焦点。讲解员总提这是核基地唯一的私人合影,提醒大家那年代的保密和奉献。四人的人生轨迹,也折射出无数普通人投身国家大事的模样。王兰娣她们从上海学生,到宝鸡学徒,再到高原干活,一步步走来,没啥惊天动地,就是实打实出力。保密制度下,照片的诞生纯属机缘巧合,却留住一段历史。基地从荒原起,到迁走,221厂人散了,但贡献永存。2014年,海西镇办原子弹爆炸50周年活动,邀221名功臣,王兰娣、罗惠英、俞锡君去了,范德娟已因病去世。三人看到照片,齐说为参与核武器造而自豪。这张照,不光是她们的记忆,更是时代印记。