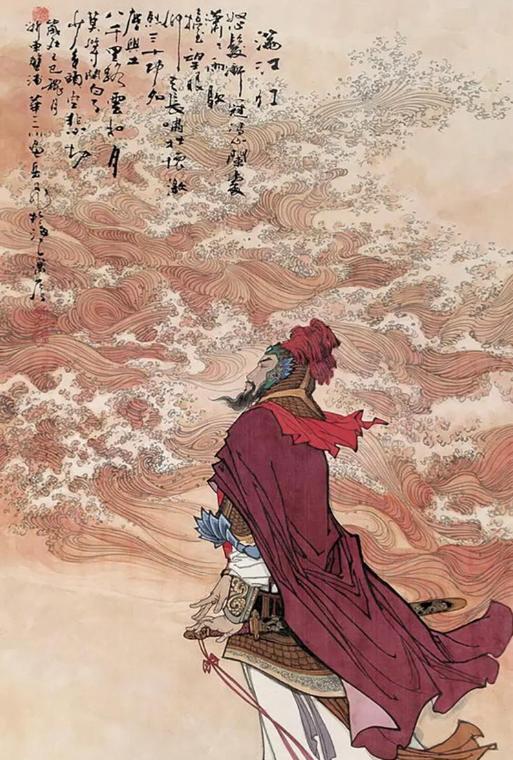

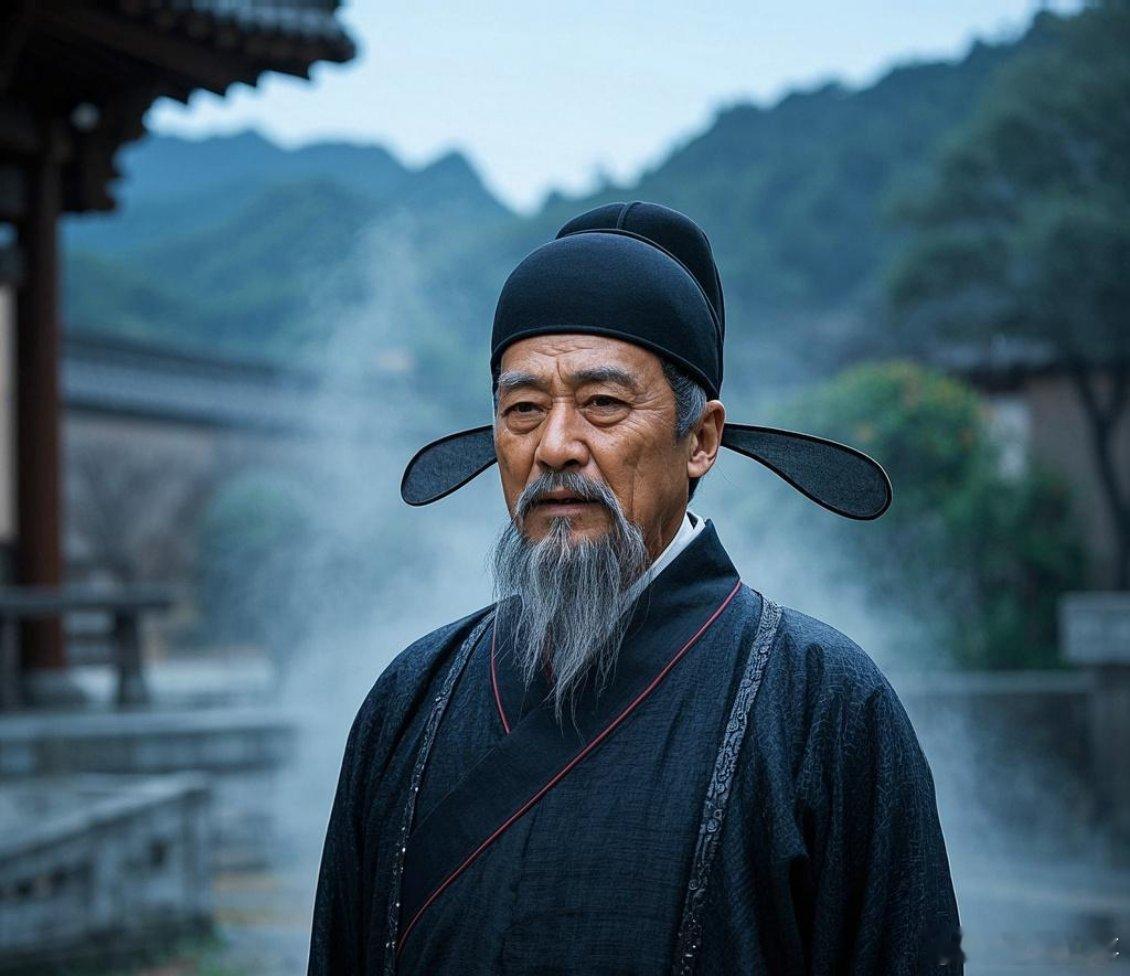

宋太祖武将出身,为啥要定下“重文抑武”的基调?其实,这并非简单对错问题,而是一个文明在特定历史条件下为生存做出的痛苦选择。 五代黄昏,开封城的街市上飘荡着诡异的气息。刀光剑影之间,胜利的将军们不只争夺土地与权力,更热衷于一场场令人毛骨悚然的盛宴。在这个时代,武人的饮食审美达到了残酷的巅峰:不是对食物的精致追求,而是以人为食材的野蛮狂欢。 当时,赵匡胤手下一堆武将,最为著名的有:在湖南,把俘虏片着吃的李处耘;在西北,手撕党项人,生吃耳朵的王彦升;放纵部下在四川活割民家女子的王全斌;四年时间吃了一百多女子的王继勋…… 据《十国春秋》记载,武将苌从好设宴,席间“盛陈人胆,下酒饮用”。当有人胆怯不敢举杯时,他大笑:“胆随色变,此皆忠勇之士胆,故色墨而坚;彼色赤而脆者,怯懦者胆也。”这番言论背后,恰恰就是一个武力失控时代的真实写照。 从唐末到宋初七十余年间,中原五次易主,无不与骄兵悍将的跋扈相关。武人群体已然异化为只识刀剑、不辨礼法的暴力机器,他们的“美食鉴赏”能力就是这种异化的极端表现。 宋太祖赵匡胤以“杯酒释兵权”解除高级将领的即时威胁,更像是一场“制度上的外科手术”,只割除了政治躯体上最明显的肿瘤。而那个时代拯救武人都唯一的办法,就是对武人群体进行一场灵魂层面的化疗,根除其深层暴力基因与价值观。 但赵匡胤并未完成这一历史使命,而是落在了他弟弟宋太宗赵光义的肩上。历史上,赵光义因“弑兄夺位”而被广泛质疑,名声并不好。乾隆甚至评价其“得国之不以道”,后世史家也多认为其权力来源存在道德瑕疵。 虽然他“弑兄夺位”、北伐败绩、志大才疏的污点为后世所诟病,但仅凭其定下的“重文抑武”基调,将武人群体从“人均美食家”的恐怖歪风中拯救出来,让武将完成从“悍夫”到“臣工”的强制性文明改造,他就完成了历史使命。 公元979年,宋太宗赵光义继承皇位后,亲征北汉得胜,标志着五代十国分裂局面的终结。同年7月,赵光义不顾将士疲惫,强行北伐契丹,结果在高粱河遭遇惨败,赵光义乘驴车逃亡。 传统史观大多将此次战视为赵光义军事冒进的证据,但如果从更深层的心理改造工程角度审视,这次失败客观上加速了文官对军事决策的掌控。此后,赵光义得以系统性推行“以文驭武”政策。 在中央设枢密院掌军令,在地方派文臣知州事兼领兵马,武将降为执行者。同时大规模扩招科举进士,使文官集团迅速壮大。北宋武举录取率仅为文举1/20,武将晋升缓慢,七年一迁,而文官三年即可升迁。 赵光义不仅改变了权力分配,更重构了整个社会的价值评判体系。他亲自主持文教,扩建昭文馆、史馆、集贤院三馆,下令编纂《太平御览》《文苑英华》等大型书籍。在他的倡导下,读书应举成为社会上升的唯一正途,而习武从军则沦为次等选择。 社会舆论引导方面,通过《神童诗》等宣扬“万般皆下品,唯有读书高”,形成“文人尊贵、从军低贱”的社会风气。这种价值重估产生了惊人的心理效果:武人自身开始怀疑自身价值,主动向文治靠拢。 宋真宗赵恒时期,名将曹彬虽战功赫赫却“不以等威自异”,其家训要求子孙“必以文辞登第”。而南宋名将岳飞不仅武艺超群,更能写出《满江红》这样的千古绝唱。这些新型武将的出现,标志着武人群体已从五代时的野蛮暴戾转变为符合儒家规范的职业军人。 但这场灵魂革命也付出了巨大代价。北宋边患不断,却再无汉唐开疆拓土的雄风。对外战争胜少负多,不得不以岁币换取和平。王安石变法试图扭转积弱局面,但很快失败。最终,北宋亡于金人之手,南宋更在蒙元铁骑下彻底覆灭。 赵光义消除了武人威胁,但也阉割了尚武精神的核心——勇气、冒险与血性。而这也是权力与活力的永恒悖论:如何在不扼杀活力的前提下控制破坏性?如何在不失去保护能力的情况下驯服暴力?赵光义选择了绝对安全优先的道路,却使民族失去了抵御外侮的能力。 但历史没有完美答案,只有艰难权衡。赵光义完成了他的历史使命——终结了武人横行、视人胆为酒肴的黑暗时代。但他开启的文武失衡,又埋下了另一种悲剧的种子。 现在,当我们批判赵光义的政策导致宋朝积弱时,也不应该忘记五代武人“美食鉴赏”背后的人间地狱。当我们向往汉唐雄风时,也应该知道那是一个武将可随意废立皇帝的时代。 赵光义治好了武将篡位的疾病,却给宋朝种下了积弱的基因。历史总是在两种危险之间摇摆,而赵光义的选择或许就是他那个时代的必然!它既不完美,也非徒劳,而是中华文明在成长过程中的艰难蜕变!