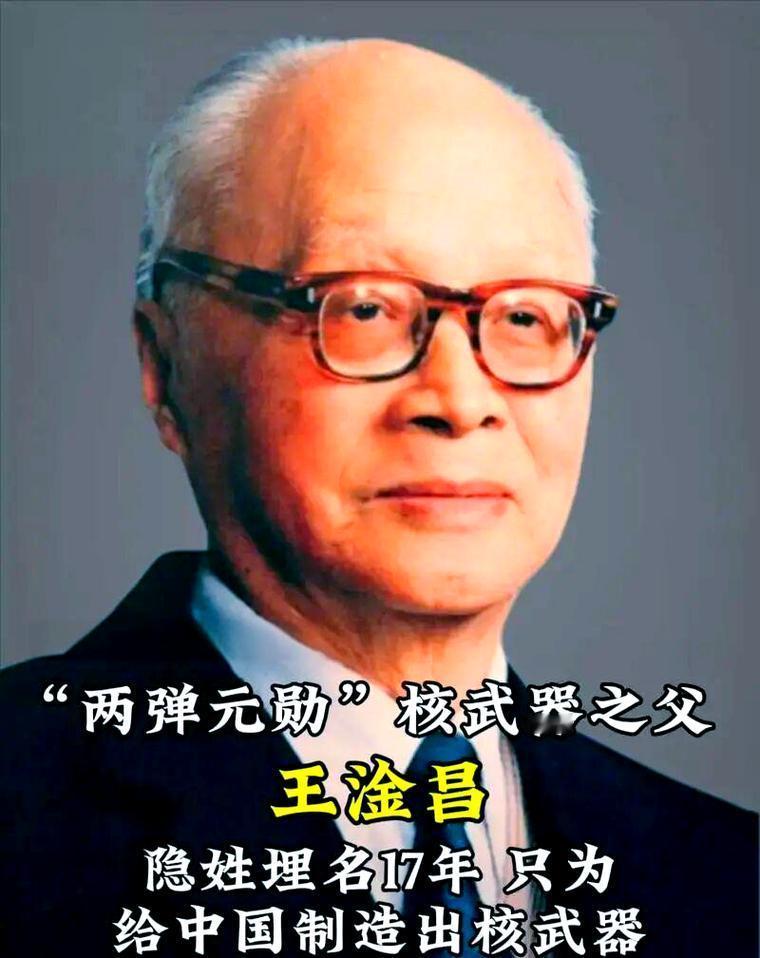

1960年,苏联专家撤了,图纸没了,核武器项目几乎成了一片废墟,绝望之中,想起一个苏联专家临走前私下里说的一句实话:“其实你们有王淦昌就够了”。 没人想到,这话真就成了核武器项目的“救命稻草”。当时圈子里都清楚,王淦昌可不是普通人,50岁的年纪,早就是国际粒子物理界的“名人”了——1941年他就提出探测中微子的方案,后来美国科学家照着这个思路做实验,真就证实了中微子的存在,这份学术功底,连苏联专家都得佩服。 可国家要搞核武器,找他谈话的时候,他连犹豫都没犹豫。要知道,那时候他正钻研得顺风顺水,要是接着搞粒子物理,拿国际大奖都有可能。但他一句话没说,直接隐姓埋名,改叫“王京”,连家里人都不知道他去了哪儿、干了啥,一“消失”就是十几年。 苏联专家为啥单单提他?其实合作那几年,苏联专家看在眼里,咱们不少人习惯跟着图纸走,图纸咋画就咋干,可王淦昌不一样,他总盯着原理问“为啥”,哪怕是苏联专家说的技术参数,他都要自己算一遍、验一遍。专家心里门儿清,图纸没了顶多断了“现成路”,可王淦昌懂核心物理原理,能自己蹚出一条路来。 那时候条件苦到啥程度?没有先进的计算设备,王淦昌就带着团队用算盘算数据,一张纸写满了就叠起来,堆得比桌子还高,经常熬到后半夜,眼睛红得像充血,就靠喝口热茶提精神。后来要去戈壁滩选试验场地,他也跟着去,戈壁滩上白天晒得烫脚,晚上冷得穿棉袄,他年纪最大,却比年轻人还能扛,蹲在地上用石头画场地布局,跟大家一起啃干粮、喝凉水。 有人说当时要是没王淦昌,核武器项目不知道要多走多少弯路。这话真没夸张,就说原子弹核心的“中子点火”技术,一开始卡了好长时间,没人能找到突破点。王淦昌带着人泡在实验室里,天天做实验、改方案,有时候实验失败了,别人都泄了气,他还反过来鼓励大家:“搞科研哪有不碰壁的?再试一次就有可能成。”最后还真让他牵头搞出了关键方案,一下子打通了技术瓶颈。 现在回头看,1960年那阵儿的绝望,其实也藏着一个清醒的道理:靠别人给的技术、图纸,始终不踏实,真能撑起来的,还是像王淦昌这样愿意为国家牺牲、又有真才实学的本土专家。那时候咱们科技底子薄,依赖苏联外援是客观情况,但也差点养成“等靠要”的习惯,还好有王淦昌这样的人,硬生生把“断供危机”变成了“自主突破的起点”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。