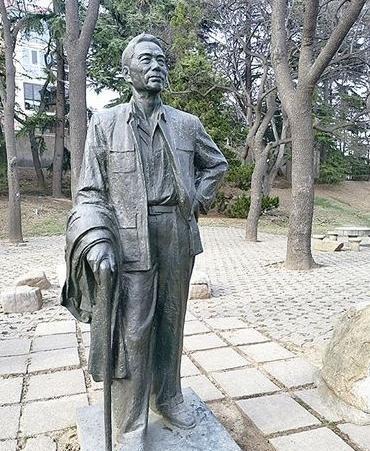

1980年,我国洲际导弹首次发射,但计算弹头的落脚点却难住了众多科学家,一位扫了数十年厕所的老人站了出来,仅用了一支笔、一叠纸,就准确推算出来弹头落脚点!当得知老人的身份后,众人却坐不住了。 中国物理学界曾涌现出一批杰出人才,其中束星北的经历特别引人注目。他出生于1907年,早年接受良好教育,1926年进入清华大学物理系学习,后转入爱丁堡大学深造。在那里,他师从著名天体物理学家爱丁顿,参与狄拉克方程的推导过程,这项工作奠定了量子力学基础。他还与多名国际物理大师有过交流,回国后致力于国防科技应用。1930年代,他考察亚洲国家科技发展,归国后在浙江大学任教,重点研究雷达和无线电技术,推动中国早期雷达研制。他培养的学生包括李政道、吴健雄和程开甲,这些人后来在核物理和导弹领域取得重大成就。束星北强调实用研究,将物理原理应用于军用设备,如无人机概念和激光武器初步探索。他的工作直接支持了抗日时期的国防建设,为国家安全提供了技术支撑。 新中国成立后,束星北继续在教育和科研一线努力,但他的人生轨迹发生变化。从1950年代起,他离开大学讲台,转入青岛海洋研究所,从事底层劳动,包括清洁工作长达数十年。这段时间,他每月工资仅20元,需要养活七个孩子,生活极为艰苦。尽管如此,他从未放弃学习,在闲暇时坚持物理计算,甚至用雪地作为黑板演算公式。他多次写信请求返回科研岗位,但直到1979年才有机会重返专业领域。这反映出那个时代个人命运与国家发展的交织,许多科学家在动荡中坚持初心。束星北的经历提醒人们,真正的人才往往在逆境中保持专业积累,不为外在条件所限。 1979年底,中国推进东风-5型洲际导弹试射,这款导弹射程超过8000公里,标志着国防科技重大进步。项目中,弹头数据舱落点预测成为关键难题,因为涉及大气阻力、地球自转和海洋潮汐等多因素计算。科学院专家团队尝试多种方法,却无法得出精确结果。这时,国家海洋局推荐束星北前来协助。他72岁高龄,仅凭一支笔和一叠纸,快速列出弹道方程,整合重力和科里奥利力参数,计算出数据舱落水位置和最佳打捞时限。他的结果精确到分钟级,避免了昂贵模拟实验,节省国家百万经费。这项贡献直接确保了1980年5月18日导弹成功发射,数据舱按预测落入南太平洋公海,被海军舰队及时回收。 当科研团队得知束星北身份时,大家反应强烈。他不仅是雷达技术先驱,还曾指导多名诺贝尔奖级科学家。他的计算能力源于深厚物理功底,早年参与高压变压公式推导和气象模型研究,这些经验直接应用于导弹轨迹预测。团队成员回忆,他的学生在国际舞台上获奖时,他却在青岛从事普通劳动。这种对比凸显了时代对个人的影响,但也展现出束星北的坚韧。他拒绝报酬,只求为国家出力,这体现了老一辈科学家的责任感。导弹项目成功后,他的名誉得到恢复,继续在海洋物理领域指导工作,直至1983年去世。 束星北的贡献不止于导弹计算,他在中国物理教育史上占有重要位置。1930年代,他在浙江大学建立物理系实验室,推动实验教学改革。他的教学方法注重实践,鼓励学生独立思考,这培养出一批顶尖人才。李政道曾公开称赞束星北是其启蒙老师,吴健雄的核物理研究也受其影响。程开甲在两弹一星项目中发挥关键作用,同样源于早期指导。束星北的研究领域宽广,包括量子力学、气象学和海洋物理,他提出的变压计算法虽未广泛应用,但为后期工作提供了思路。他的生平反映出知识分子在国家需求下的角色转变,从学术前沿到基层劳动,再到关键时刻出力。 1983年,束星北生命结束前,嘱咐家人捐献大脑供国家研究,这体现了他的奉献精神。但青岛医学院未能及时处理遗体,导致半年后腐烂,只能埋在校园篮球场旁。这一结局虽遗憾,却未掩盖他的成就。他的故事启示后人,个人才华需与时代同步,逆境中坚持学习才能在机遇来临时发挥作用。今天回顾这段历史,能看到中国科技从起步到腾飞的历程,许多无名英雄如束星北般默默付出。他们的经历接地气,提醒普通人面对困境时保持专业追求。