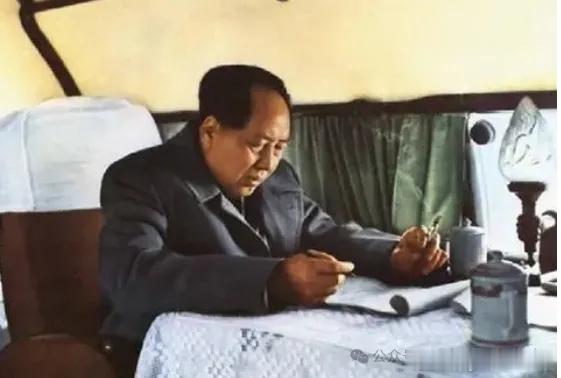

1962年初,邓子恢向毛主席提出支持“包产到户”的建议。“你怎么又动摇了?如果搞包产到户,不用几年就有雇工、讨小老婆。”面对毛主席的批评,邓子恢提出了辞职未果。 邓子恢在提出这一提议的出发点,是他对农村生产力的深刻理解,以及对农民福祉的关怀,可这个建议却遭到了毛主席的强烈反对。 毛主席在会议上严厉批评了这一提案,认为如果实行包产到户,不仅会产生雇佣劳动,还会导致农村阶级分化。 毛主席的这种批评成为了这场争论的转折点,而邓子恢对于毛主席的批评,则显得愈加无奈和坚定。 毛主席在讨论农村经济问题时,始终强调集体主义和阶级斗争,他认为农村的集体化是解决农村贫困的根本途径,而包产到户这样的建议则容易滋生阶级分化。 他强调,农村集体经济的模式应该保持统一,任何形式的分散化都将导致农村经济的衰退,甚至会引发新的社会问题,毛主席认为农村问题不仅仅是经济问题,更是政治问题。 实行包产到户将会导致农村雇佣劳动的产生,形成贫富差距,最终会打破社会主义的集体化原则,甚至可能带来资本主义复辟的隐患。 毛主席的这些观点虽然带有浓厚的阶级斗争色彩,但在那个特定的历史背景下,也反映了他对革命成果的捍卫。 邓子恢的提议来源于他对农民生活状况的深刻感知和实践经验,他曾在全国各地,特别是农村的田间地头,实地调研过农民的生活状况。 他发现,集体化带来了农民的积极性下降,许多农民对于劳动的投入缺乏动力,而包产到户能够有效调动农民的积极性,提高生产效率。 这一观点虽然在当时的社会主义政策框架下显得有些另类,但却是邓子恢多年来对农业生产和农村管理的深刻反思。 在毛主席严厉批评后,邓子恢并没有立刻屈服,他坚持自己的观点,认为包产到户可以在一定程度上提高农业生产力,而不是像毛主席所说的那样走向资本主义化。 他试图解释,包产到户并不是单干,而是在集体经济基础上,实行责任制,仍然保持集体的合作精神,可是,毛主席并未被说服,这一提议最终未能获得批准。 在会议后,邓子恢曾提出辞去农村工作部部长职务,他感到自己对农村经济改革的坚持与毛主席的看法相去甚远,这种分歧让他在工作中感到孤立。 可毛主席并没有接受他的辞职请求,邓子恢最终留在了工作岗位上,但他深知自己的观点在当时的政策环境下,无法得到真正的施行。 尽管如此,邓子恢依然坚定地认为,包产到户的试验具有一定的实际意义,只是时机未到,邓子恢的成长经历深刻影响了他日后的决策。 他生于福建一个贫困家庭,家庭并没有良好的经济条件,甚至家里没有多少土地,在这种贫困的环境中,邓子恢早早意识到了贫困的根源,并通过自学掌握了许多知识。 1900年代末,他前往日本留学,接触到西方的教育与思想,回国后,他并没有选择安逸的生活,而是积极投身于革命事业,加入了中国共产党,参与了多次革命活动。 在参与革命的过程中,邓子恢逐渐认识到,真正的改变不仅仅是推翻旧政权,更重要的是改变底层人民的生存条件。 无论是在土地革命时期,还是在抗日战争、解放战争期间,邓子恢始终站在农民一方,为改善他们的生存条件而努力。 邓子恢提出包产到户的背景,正是基于他对农业生产效率和农民积极性的深刻理解。 大跃进后,农村的集体经济模式并未能够有效提高农民的生产水平,反而因大规模的农业集体化改革,导致了部分地区的粮食短缺,农民的生活困苦。 在这一背景下,邓子恢提出的包产到户试验,显得尤为重要,他希望通过这种方式,提高农民的生产积极性,同时保障集体经济的基础。 在长期的工作中,邓子恢不断总结经验,调整政策,他曾亲自深入农村,了解农民的真实需求,发现集体化带来的弊端。 因此,他提出包产到户,认为这是一种更加适应农村实际情况的管理形式,尽管这个建议没有得到毛主席的支持,但邓子恢始终保持着对农业生产和农民福祉的关注,并在不同岗位上继续为农民的利益而努力。 虽然邓子恢的包产到户提议未能得到贯彻,但他的坚持为后来的农业改革奠定了基础,他通过自己的实践,展示了如何从农村的实际出发,探索有效的经济管理模式。 在他的推动下,部分地区的农业生产模式发生了改变,为后来的改革开放铺平了道路,邓子恢的一生,是为农民的福祉而不断奋斗的一生。 尽管他没有看到自己的提议得以完全实施,但他始终相信,只有从农民的实际需求出发,才能真正实现农业的可持续发展。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法。

一隅之光

毛主席洞察几千年的历史,比任何人都站得高,看的远,走的对!

韭菜鸡蛋

社会科学也是科学,可以试验嘛

田园风光

实事求是,与时俱进,实践是检验真理的唯一标准。

用户10xxx30

毛主席万岁,没有毛主席就没有新中国。

青青

毛主席站得高,看得远,为人民的解放事业做出杰出的贡献,为社会主义发展指明方向,千真万确,经得起历史的验证。