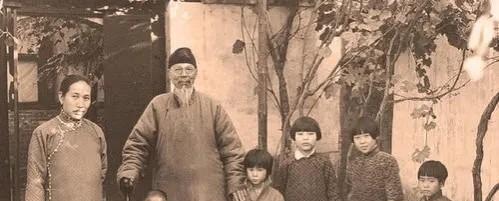

1961年,杨尚昆的二儿子杨绍明,小时候很淘气,一直是中南海里的“孩子王”,就连毛主席也非常器重他,甚至还直言:“这个杨小二将来可以当中央委员,候补期18年。[送心] 1942年,杨绍明出生在延安。他的父亲是杨尚昆,母亲李伯钊也是经历过长征的革命干部。这个特殊的家庭背景,为他日后的人生埋下了不寻常的伏笔。 新中国成立后,杨家搬进了北京中南海。杨绍明在家中排行老二,个子又小,一些熟悉的长辈习惯叫他“小二”。在那个特殊的年代和环境里,他有机会接触到许多党和国家领导人,也结识了不少同龄的干部子女。 1954年,12岁的杨绍明收到了父亲送的生日礼物,一台德国莱卡M2相机。这台相机改变了他的一生。从那时起,摄影成为他最大的兴趣,相机几乎从不离手。 凭借家庭环境的便利,少年杨绍明有了难得的拍摄机会。他的镜头对准的不是普通人,而是毛泽东、周恩来、朱德、邓小平这些历史人物。但他拍摄的角度很特别,捕捉的往往是领袖们最自然、最生活化的瞬间。 1963年夏天,杨绍明在北戴河为毛泽东拍下了一张照片。画面中有雨后的彩虹,有辽阔的大海,还有领袖的身影。这张照片后来成为杨尚昆最珍视的作品之一。 1961年,杨绍明考入北京大学历史系。大学期间,他一边学习,一边继续用相机记录时代。他已经成为事实上的“准新华社摄影记者”,不断积累着自己的摄影经验。 然而,动荡的年代没有放过任何人。受父亲影响,杨绍明被下放到河北农村劳动。即使在那些艰难的日子里,他也没有放下相机,而是把镜头对准了农民和劳动场景,记录下那个特殊时期的真实面貌。 1978年改革开放后,杨绍明的人生迎来转机。他进入新华社,成为一名正式的摄影记者和编辑。两年后,他接到了一项特殊任务,担任邓小平的专职摄影师。 从1980年到1992年,杨绍明用整整12年时间,贴身记录这位改革开放总设计师的工作和生活。他的镜头既拍下了重要的历史时刻,也捕捉到许多不为人知的日常片段。 1987年,杨绍明的摄影组照《退下来以后的邓小平》参加了第31届世界新闻摄影大赛,获得新闻人物类铜奖。这是中国内地摄影家第一次在荷赛这个世界最高级别的新闻摄影赛事中获奖,具有开创性意义。 这组照片展现的是一个卸下重担后的邓小平,没有刻意的摆拍,没有过度的修饰,只有最真实的生活状态。正是这种真实感,打动了国际评委,也让世界看到了中国领导人不为人知的另一面。 有趣的是,杨绍明本可以选择完全不同的人生道路。以他的家庭背景和成长环境,从政或经商都不 会是难事。但他最终选择了摄影,这条看似平凡却意义深远的道路。 离开邓小平身边后,杨绍明继续活跃在摄影界。他先后担任中国摄影家协会副主席、世界华人摄影学会会长、中国宋庆龄基金会副主席等职务,为推动中国摄影事业发展做出了贡献。 2019年,77岁的杨绍明推出影像集《思想之眼》,收录了他一生拍摄的珍贵照片。这本书在广州首发时,引起了摄影界和史学界的广泛关注。 当我们翻看那些泛黄的照片,看到的不仅是领导人的形象,更是一个时代的缩影。每一张照片背后,都藏着无数故事和细节,等待后人去解读和研究。 从延安窑洞到中南海,从北大校园到新华社,从邓小平身边到摄影家协会,杨绍明用70多年时间走出了一条独特的轨迹。 一台莱卡相机,改变了一个人的人生,也为历史留下了宝贵的视觉档案。这或许就是摄影的力量,它能让瞬间成为永恒,让个人记忆升华为集体记忆。 🔥 网友热评: “这才是真正的‘凡尔赛’!” “出生在罗马,却偏偏要靠才华闯出一条新路。这种‘不想当委员,只想当摄影师’的底气,是我等凡人学不来的!” “以前看领导人的照片都觉得特别严肃有距离感,看了杨老师拍的邓公穿拖鞋看报、亲孙子的照片,才感觉历史人物一下子活了起来,特别亲切,有人情味。” “看了他的故事特别受鼓舞。哪怕是从小有接触的机会,但能把爱好做到世界顶级,背后付出的努力可想而知。这说明无论起点高低,热爱和专注才是成功的核心。” “毛主席看人真准,只不过‘兑现’的方式比较特别,杨老师是用镜头‘参议’了国家大事,这算不算是另一种形式的‘中央委员’呢?” 💬 互动提问: 在当今时代,是遵循长辈或社会的期望选择一条稳定的道路更重要,还是不顾一切追随自己内心的热爱更值得鼓励呢?欢迎在评论区留下您的真实想法,一起聊聊您的选择故事!