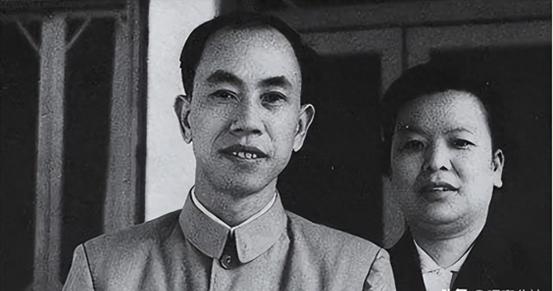

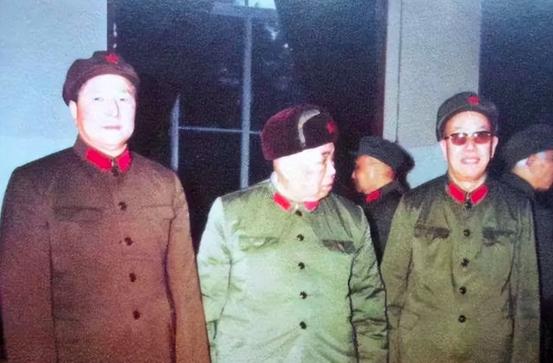

他与总后个别领导产生矛盾,调走了,2年后调整部长,政委才配齐 “老郭,你说的‘一批批放人’,真的能行?”——1974年1月,北京西郊的那间小会议室里,话音刚落,空气便像被冻住。 停职五年后重返岗位,郭林祥面对的第一道关口,既不是外部群众的质疑,也不是后勤保障缺口,而是身边同僚的犹豫。时间要拨回到1973年冬。那一年,总后勤部迎来新的军政主官,连带一系列“老问题”“新矛盾”被摆上桌面。郭林祥带着“必须消除派性”的任务空降,头衔是政委,现实却是“临时补位”。总后近三千名被诬陷的干部亟待平反,上面要求“加速”,下面却有人主张“慎重”,两股力道一拉一扯,僵持不下。 总后的派别格局,在动荡年代里早已结疤。有人看风向,有人磨洋工,更有人打起“慢刀子”主意,把“逐案审查”当成拖延术。郭林祥不是没见过风浪,但他没想到,这一次浪头来自办公室另一侧的长条桌。那位级别不低的首长强调“宁慎毋错”,口头禅是“别再出事”。听起来滴水不漏,执行起来却像刹车踏板,硬生生把中央的“快进键”踩住。 1974年春,郭林祥决定把问题捅到更高层。他把总后冤假错案的数字、名单和处理方案写成报告,亲自送到邓小平办公处。邓小平翻完材料,抬头只说了一句:“再拖,部队怎么打仗?”态度已然明确。可回到机关,郭林祥依旧要面对那个“逐案审查”的意见。作为政委,他可以提出建议,却握不住最终裁决权。于是,会议接着开,意见照旧对,速度依旧慢。 拖到1975年初,全军整顿拉开大幕。中央决定把郭林祥调去新疆军区。官方理由冠冕堂皇:“少数民族工作经验丰富。”行前,邓小平半开玩笑地说:“杨勇很欢迎你。”短短八个字,难掩微妙。与其让矛盾越积越深,不如施行“错位使用”,对个人和机构都算解套。 郭林祥走后,总后勤部政委的位子空了。奇怪的是,上级没有第一时间补人,而是先把张震从武汉军区调来担任第一副部长。张震熟悉后勤建设,也清楚总后的历史包袱,他的着力点落在战备物资、油料仓储、军需工厂这类“硬指标”上。平反冤假错案仍在推进,只是缺了政委那条线,既不够快,也不够狠。机关里有人私下议论:“技术账算明白了,可政治账还搁着。” 两年时间转瞬即逝。1977年春,中央终于下定决心:张震升任部长,王平挂帅政委。王平过去在军事学院分管干部工作,外界评价是“大刀阔斧”。新班子一上任,先干两件事——一是把拖了四年多的平反名单拉出来,按批次集中审议;二是把派性严重的几个单位对口合并,换上年轻骨干。速度骤然提起来,外地调回北京复职的干部常常一百人、一百人地报到。三个月,总后被错划的干部基本到位,一些骨干甚至赶上参加对越自卫还击作战的后勤筹划。 值得一提的是,王平对那位曾经主张“逐案审查”的首长也做了组织调整,没有批判大字报,没有隔离谈话,只是把对方调去边远军区任职,“既成全资历,也防止再添芥蒂”。做法干脆,效果直接,机关里派系烟雾逐渐散去。 1978年底,郭林祥在乌鲁木齐参加完军区干部大会,碰到来出差的老同事,对方笑问:“总后的疙瘩终于解开了,你怎么看?”郭林祥只回一句:“制度走顺,比谁在什么位置更重要。”言语平淡,却戳中要害。事实证明,高层强势介入、岗位错位使用、再加一支肯下决心的新班子,三记组合拳,才让总后那段棘手期画上句号。 这场围绕“解放干部”而起的纷争,看似局限于总后内部,实则与全军整顿的节拍同行。若没有及时调整,人心翻涌,战备牵制;若用简单的行政命令硬压,派系或许越压越深。选择调离、腾位,再配上一个行动力强的新政委,既避开内部直接碰撞,又能把中央意志迅速落实,对当时的部队建设起到了立竿见影的稳定作用。 不得不说,1973年至1977年的这段插曲,让总后在随后的现代化建设中少走了弯路。干部被还以清白,工作链条由此恢复顺畅;后勤保障体系得以在对越、对苏前沿对峙中发挥应有作用,事实胜于雄辩。到上世纪八十年代初,总后提出“科学化、集约化”口号,这些变革的底气,正是来自那几年完成的组织修复。 军史里往往聚光在前线,但对熟悉建国初期行伍的人来说,后勤就是静脉,任何堵塞都会影响全身。郭林祥与个别领导的矛盾,表面是方法之争,本质是效率与保守、中央意志与部门习气的碰撞。调人、换岗、补位,折射的并非人事斗争,而是制度在特殊时期的自我纠偏。到头来,干部政策的执行力度,决定了部队是否拥有持续战斗力——这个结论,在总后两年缺政委的真空期里,被反复验证。