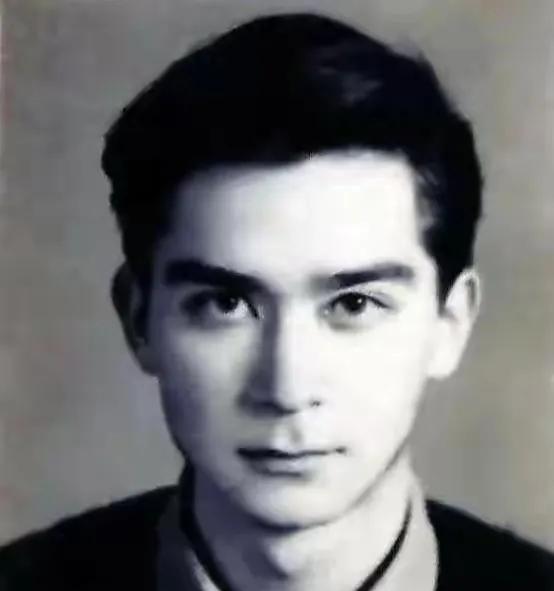

他是中国最帅的院士,高考接近满分,然而却因为一个细节,被清华北大拒收,当了石油工也不被待见,后来怎么样了? 王德民这个人,出生在1937年2月9日的河北唐山,那时候家里条件算得上不错,属于知识分子家庭。父亲叫王世贵,是个典型的留洋医生,1924年就跑到美国念医科,足足八年才回来,学成后进了北京同仁医院当副院长。母亲多萝西是瑞士人,父亲在美国留学时认识的,两人1932年在那边结的婚,之后一起回国。母亲适应了北京的生活,在中央外贸学院教书,教国际贸易那些东西。家里有这样的背景,王德民从小耳濡目染,接触的都是书本和专业知识,父母特别注重他的教育,从小就用英文教他认字和画画。 唐山出生没多久,一家就迁到北京住了,那时候正赶上抗日战争爆发,王德民才五个月大,日本军队就打进来了。战乱年代,家里也受了不少影响,但父亲母亲还是坚持给他好的学习环境。父亲下班回来,常把医书摊开给他看,讲血管和解剖那些基础知识,母亲则带他学外语和世界地图。王德民小时候就显露出聪明劲儿,家里收音机坏了,他自己拆开修,零件摆一地,很快就装回去了。进入初中后,他的成绩一直拔尖,老师出的题他总能快速解开,初中毕业时全校第一,直接保送到汇文中学,那可是北京有名的学校。 1955年高考那年,王德民发挥得特别好,总分接近满分,只差几目,父母和老师都觉得稳进清华北大没问题。他填志愿时,第一第二就是清华和北大,笔迹工整,心里盘算着去学机械或化工。结果录取通知下来,前两个志愿全黄了,只收到北京石油学院的信,那是他的第五志愿。原来问题出在政审上,因为父亲有美国留学史,母亲又是外国人,审查时卡住了,档案上直接盖章不合格。那个年代,家庭成分和海外背景确实是道坎儿,很多类似情况的学生就这样被刷掉,王德民也没例外。 北京石油学院开学后,王德民进了钻采系,学采油专业,那时候大家觉得这行当苦哈哈的,以后得去油田干体力活,不像清华北大那么体面。但他适应得快,专业课门门五分,老师布置的实验他总做得最细致。大学五年,他广泛看书,从苏联油田资料到国内地质报告,笔记记得厚厚一摞。毕业时,学校想留他当老师,父母也觉得稳当,但他摇头拒绝了,坚持要去大庆油田一线。那是1960年,国家正大力搞石油会战,大庆刚发现油,他觉得那里有机会,也想为国家出力。 到了大庆,王德民从最基层的技术员干起,当石油工。油田条件差得要命,冬天零下三十多度,夏天蚊虫叮咬,住的是牛棚改的宿舍,吃的是窝头咸菜。工友们一看他那城里书生的样子,加上混血长相,有人就嘀咕,说他不适合这苦活,干不了几天就跑。白天他跟着队伍挖沟、扛管子,晚上还得值班检查设备,手上起泡,衣服沾满泥油。起初,队里人对他有点不待见,觉得他娇气,分配任务时总给他最重的,但王德民咬牙顶住,一点不抱怨。慢慢地,通过几次技术难题他帮队里解决了,大家才开始认可他。 在大庆站稳脚跟后,王德民没闲着,他自学俄语,啃苏联油田的技术书,1962年就推导出“松辽法”,这是针对松辽盆地地质的油层分析方法,提高了勘探精度,让钻井成功率上去了。1963年,26岁的他就被评为油田科研标兵,从技术员升到工程师。1970年代调进采油工艺研究所,他带队搞分层注水配水器,那玩意儿能精准控制井下水流,避免油层污染,获了国家发明二等奖。团队一共攻克20多项课题,其中三项达到国际先进水平,推动大庆油田产量稳住。 1980年代,大庆油田进入高含水期,采油成本飙升,王德民主导聚合物驱油三次采油技术,用高分子聚合物调水驱油,提高采收率10%以上。这技术在国际上领先,国家石油产量因此多出不少。1996年,他带领一千多技术工人优化采收率,直接让油田增产百万吨。1986年升为大庆石油管理局总工程师,管着八个系统两百多个科研项目,那几年大庆的稳产全靠这些创新。国外公司看中他的本事,高薪挖他去工作,但他一口回绝,说要为祖国石油出力。 1994年,王德民当选中国工程院首批院士,是石油开采专业的首位,院士表上写他的工艺是世界上难度最大、最先进的。之后他继续深耕,2000年退休,但没停下脚步,当技术委员会副主任,每年审上百个课题。2009年拿了何梁何利基金科学与技术成就奖,表彰他一辈子对石油的贡献。2016年,国家为他命名一颗小行星,叫“王德民星”,那是天文台新发现的,象征他光辉的科研轨迹。退休20多年,他还推四次采油攻关,解决老油田难题,发表论文培养后辈。