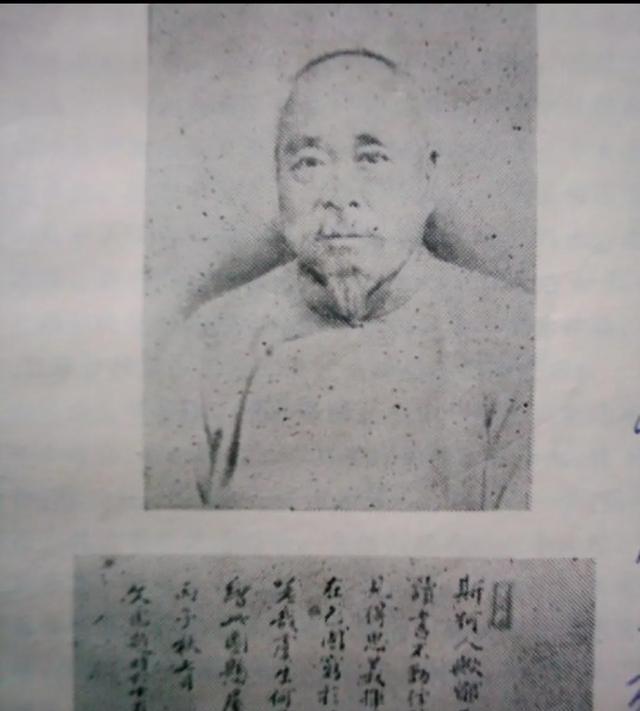

清末,一男子得一怪病,3伏天穿棉袄,牙齿冻得直发抖。怎料,吃了“范大糊”2斤葵花籽,竟然奇迹般的好了。“范大糊”原名范文甫,是浙东名医,他常因舍药救人,为穷苦人义诊,而被族人骂做“迷糊”。 说起清末宁波的那些老中医,范文甫绝对算得上一个响当当的角色。他本名赓治,字文甫,生在同治九年,也就是1870年,那时候浙江鄞县西乡还挺偏僻的,家里是普通农家,没啥显赫背景。从小他就对医书感兴趣,体弱多病倒逼着他钻研草药本草,长大后直接跑到宁波城里开诊所,悬壶济世干了四十多年。地方志上记着,他起步时专攻疡科,就是外伤溃疡那块儿,后来转内科,主用古方,还喜欢下峻剂,意思是药劲儿大,直击病根。宁波人管他叫“范大糊”,这外号听着像骂人,其实是方言里对行为出格的家伙的说法,因为他不爱计较钱财,穷人看病从不收银子,族里人觉得他太傻,干脆就这么喊开了。他自己倒不介意,还乐在其中,晚年弄到一方虎头印纽汉玉印,就自称范文虎,添了点野性。 范文甫这人,医术是真硬,浙东一带的名声传得老远。宁波城乡的疑难杂症,很多人第一反应就是找他。他诊病讲究细致,脉象一搭就知道症结在哪儿,从不拖泥带水。穷苦人家来,他直接从自家药柜里抓药,顶多收点米面当谢礼。族人看不惯,说他不务正业,家底儿早晚败光,可他照旧我行我素。宁波那地方,商贾云集,权贵也多,他对这些人不卑不亢,有回县令的公子来看病,他直言脉象虚浮,少吃肉多喝粥,那小子气呼呼走了,县令反倒送来谢礼。他闲下来爱练书法,字写得苍劲有力,还吟诗,文人圈子都说他三绝:医、书、诗样样拿得出手。可惜他忙于出诊,没空著书,临了儿批注了二十多本医籍,像《千金方》、《外台秘要》、《来苏集》这些,死了后全捐给天一阁,成了后人的宝贝。 说到他那些医案,袁汉卿这事儿是最出圈的。袁汉卿是宁波有钱人,家里田产雇工一大堆,可偏偏缠上个怪病,足足十二年。啥病呢?就是总觉得冷,冬天还好说,夏天三伏天也得裹棉袄,牙关打战抖个不停。名医请了一堆,药喝了无数碗,愣是没见效。他家门都快关了,后来听说范大糊医道高,赶紧派人去请。范文甫一到,搭脉问了问病史,顺手喝了口袁汉卿自家制的荷露茶。那茶是上等茶叶裹荷叶露水浸了十来天,阴干藏好,喝着清凉入骨。范文甫从这儿看出来了,袁汉卿爱喝这玩意儿,寒气入体才怕冷。他没急着开方,先要了一斤茶当谢礼,又让人买来两斤葵花籽炒熟,塞给袁汉卿,说吃完再来取药。袁汉卿还真听了,一天天磕瓜子,几天下来身子热乎了,冷意全散。回头找范文甫一说,才知道葵花籽向阳生,带阳气,正好中和荷露茶的阴寒。这事儿传开,宁波人直呼神了,袁汉卿从此改了喝茶习惯,逢人就夸范大糊眼毒手准。 这不是范文甫唯一的手笔,他医案里头多的是类似例子。地方上有个渔民,媳妇腿上溃疡烂了几个月,肿得走不了路。他二话不说,抓几味草药捣糊敷上,几天就好。没收钱不说,还从自家米缸里舀米给他们带走。族人撞见,摇头叹气,说你这糊涂劲儿,迟早饿肚子。他也不辩解,继续干他的。另一个案子,是个老农咳嗽带血,村医治了半年没辙。他一看脉象,开了峻剂,里面桂枝附子这些热药,农人吃下去,血止了,咳也轻了。鄞县志上提,他一生救人无数,专攻内科风寒热证,讲究对症下药,不搞花里胡哨。弟子们跟在他身边学,常常听他讲,医道小事儿,人命大关,总觉得自家学艺浅,方能进步。 范文甫不光医术牛,脾气也怪。权贵来,他故意戴歪方巾,慢吞吞端茶,洒了半地也不管,直戳病根。有人说他玩世不恭,他自号“鄮西古狂生”,听着就狂。族里长辈劝他收敛,他一笑置之。宁波那年代,社会动荡,清末民初,战乱饥荒多,他诊所门前总排长队,穷汉子裹着破棉袄,扛着扁担来求医。他从不挑人,寒门热灶,权贵冷遇。结果呢?族人骂他迷糊,可百姓念他恩,死了后,城乡自发上香。1936年,他六十五岁那年,在诊所把脉时头晕,倒下就没了,手里还攥着那方虎头印。弟子百来号人,披麻戴孝抬棺回鄞县西乡,路过田野,纸钱飞舞。墓碑上刻“鄮西古狂生”,族人虽没多说,可有几个悄没声儿洒土。