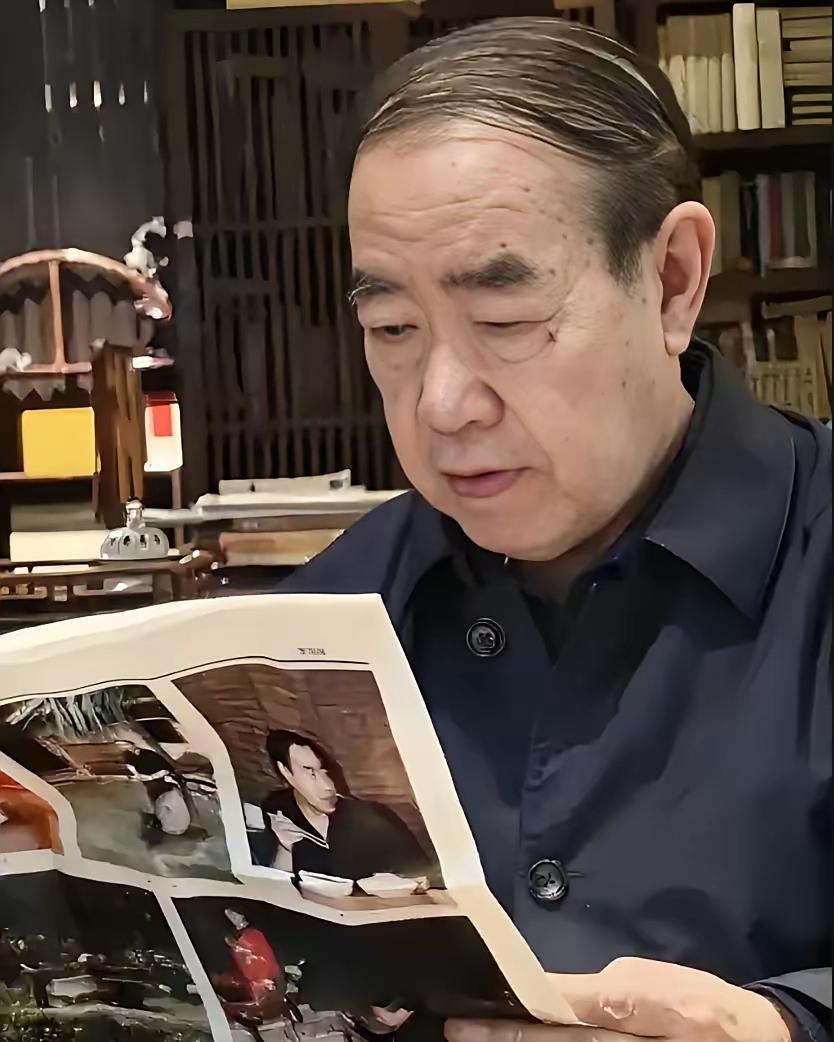

作家贾平凹谈“彩礼”一针见血:“如果取消彩礼,大部分底层男人将无妻可娶。” 在当今社会,“彩礼”已经成为婚姻绕不开的话题。有人视它为“买卖婚姻”的象征,主张废除;有人视它为“爱的诚意”,坚决捍卫;也有人夹在现实与理想之间进退两难:心动的人娶不起,愿嫁的人拿不走。 在网络舆论纷纷扰扰之际,著名作家贾平凹在《暂坐icon》中的一句评论令人警醒:“如果取消彩礼,大部分底层男人将无妻可娶。” 他没有喊口号式地贬低或赞美彩礼,而是从社会结构、人性心理和文化传统等多重角度给出了一针见血的思考。在他的小说《暂坐》中,彩礼不仅是一道情感符号,更是一种社会象征——它背后潜藏着阶层、责任、尊重与信任。 现实中,多少男人因为买不起房、付不起彩礼,眼睁睁看着爱情走远;也有不少女性,在家庭压力下,被迫与真正喜欢的人分手,转而嫁给“条件合适”的人。 我们常问:“如果没有彩礼,是不是就能回归纯粹的爱情?” 贾平凹的观点并非为彩礼“正名”,而是戳中了婚姻选择中被忽视的现实逻辑。从社会结构来看,彩礼在部分地区已演变为一种“婚姻筛选机制”,尤其在性别比例失衡、资源分配不均的背景下,经济条件成为衡量婚姻适配度的显性标准。底层男性因经济基础薄弱,在婚恋市场本就处于弱势,而彩礼作为一种“硬性门槛”,虽看似抬高了结婚成本,却也在某种程度上为部分女性及家庭提供了“风险保障”的心理预期——这种预期并非单纯指向物质,更包含对未来生活稳定性的考量,这与传统农业社会中“彩礼作为女方保障”的文化惯性一脉相承。 从人性心理层面分析,彩礼争议的核心矛盾,在于现代婚姻观念与传统家庭责任的碰撞。主张取消彩礼的群体,多强调个体情感的独立性,认为婚姻应摆脱物质捆绑;而捍卫彩礼的一方,往往将其与“男方对家庭的责任承诺”挂钩。这种分歧在底层社会更为突出:对于经济条件有限的家庭,彩礼可能是父母半生积蓄的投入,也可能是女性应对婚后生活风险的“底牌”,一旦取消,部分女性及家庭可能会因缺乏明确的“保障信号”,对婚姻选择更为谨慎,进而加剧底层男性的婚恋困境——这并非彩礼本身的问题,而是社会福利保障体系尚未完全覆盖婚姻风险时,人们寻求的一种民间解决方案。 《暂坐》中对彩礼的描写,正是基于对这种现实困境的观察。小说中,不同女性面对彩礼的态度差异,折射出阶层与认知的分野:经济独立的女性更看重情感契合,而依赖家庭支持的女性,则不得不将彩礼纳入婚姻考量。这种差异印证了贾平凹的观点——彩礼问题无法用“取消”或“保留”简单定论,它的本质是社会资源分配、性别角色期待与传统习俗交织的产物。现实中,那些因彩礼分手的情侣,表面是物质矛盾,深层往往是双方家庭对“责任与保障”的认知错位,以及对未来生活的不确定性焦虑。 需要明确的是,贾平凹的表述并非肯定高额彩礼或“买卖婚姻”,而是提醒人们正视彩礼背后的社会现实。近年来,多地出台政策整治高额彩礼、低俗婚闹,目的是剥离彩礼中的攀比与功利属性,而非彻底否定其文化与社会功能。真正的解决之道,不应停留在对彩礼本身的争论,而应着力改善底层群体的经济状况、完善社会福利体系,同时推动婚恋观念从“物质匹配”向“情感与责任并重”转变——只有当婚姻不再需要依赖彩礼来规避风险时,纯粹的爱情才可能拥有更坚实的生长土壤。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。