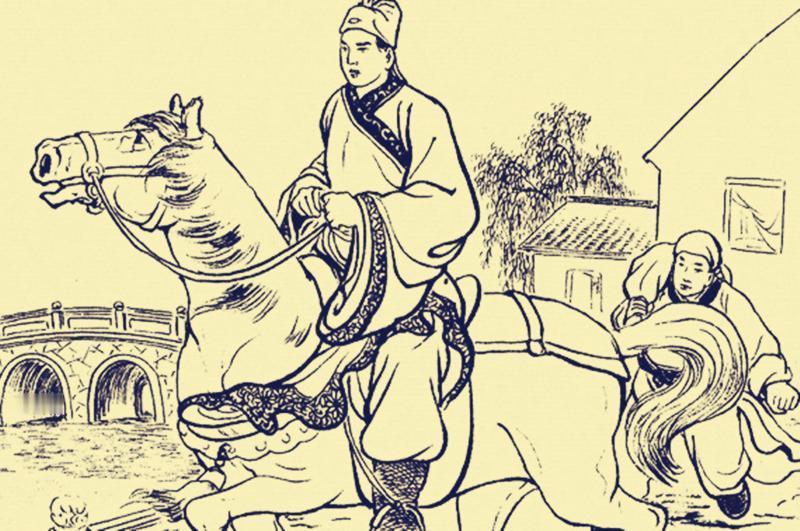

一个吃斋的,一个杀猪的。两人死后去投胎。判官问吃斋的;“你上辈子是干什么的?”吃斋的人答到;“是吃斋的。”判官听错了,听成当差的。说;“即然是当差的,就让你投个驴,继续当差吧。”又问杀猪的;“你上辈子是干什么的?”杀猪的人答到;“杀猪的。”判官一听说;“说书的,好,就让你教书吧。”杀猪的投胎做了私熟先生,天天骑着毛驴去教书,使劲用鞭子打着毛驴说;“让你吃斋,我的猪肉卖给谁。” 这段民间故事虽充满戏谑色彩,却暗含传统社会对“职业与因果”的朴素思考。故事中的“吃斋人”与“杀猪人”,在传统认知里本是“善”与“恶”的典型代表——吃斋常与佛教“戒杀行善”的观念绑定,被视为积累功德的行为;杀猪因直接杀生,往往被归为“造业”的行当,民间甚至有“杀猪匠死后难入轮回”的说法。但故事偏偏用“判官听错”这一巧合,让两者的投胎结果彻底反转,这种反差正是故事的核心趣味所在。 从民俗文化角度看,这类故事的流传,反映了底层百姓对“因果报应”观念的幽默解构。传统因果观强调“善有善报,恶有恶报”,但现实中往往存在“好人失意、恶人得志”的现象,百姓难以用理性解释,便通过虚构这类充满意外的故事,既表达对现实不公的无奈,也以调侃的方式平衡心理认知。故事里的判官并非全知全能,反而因听觉失误造成“错位投胎”,这一设定弱化了“神权”的严肃性,让故事更贴近普通人的生活体验——就像现实中因误会导致的命运转折,充满烟火气的荒诞感。 故事中“杀猪人变教书先生”“吃斋人变驴”的情节,还暗含对职业身份的趣味对比。在古代社会,教书先生属于“士”的范畴,虽未必富贵,却因“传道授业”被尊为“先生”,社会地位较高;而杀猪匠与驴夫都属“贱业”,前者因杀生被人轻视,后者则是供人驱使的体力劳动者。这种身份的巨大落差,让“教书先生骑驴打驴”的场景更具戏剧张力,尤其是先生那句“让你吃斋,我的猪肉卖给谁”,既保留了上辈子“杀猪人”的职业惯性,也暗讽了因果反转后的荒诞现实——本应行善得好报的吃斋人,反而成了被驱使的牲畜;本应遭报应的杀猪人,却摇身一变成了受人尊敬的先生。 这类民间故事的价值,不在于传播宗教因果观,而在于用通俗的方式记录百姓的生活智慧与情感态度。它不追求逻辑严谨,更注重通过夸张的情节引发共鸣,让人们在笑声中思考“命运”与“选择”的关系。虽无明确史料记载其具体起源,但从叙事风格看,与明清时期的民间笑话集《笑林广记》中“错位因果”类故事的手法相似,均以“意外转折”打破常规认知,传递朴素的生活哲学。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。