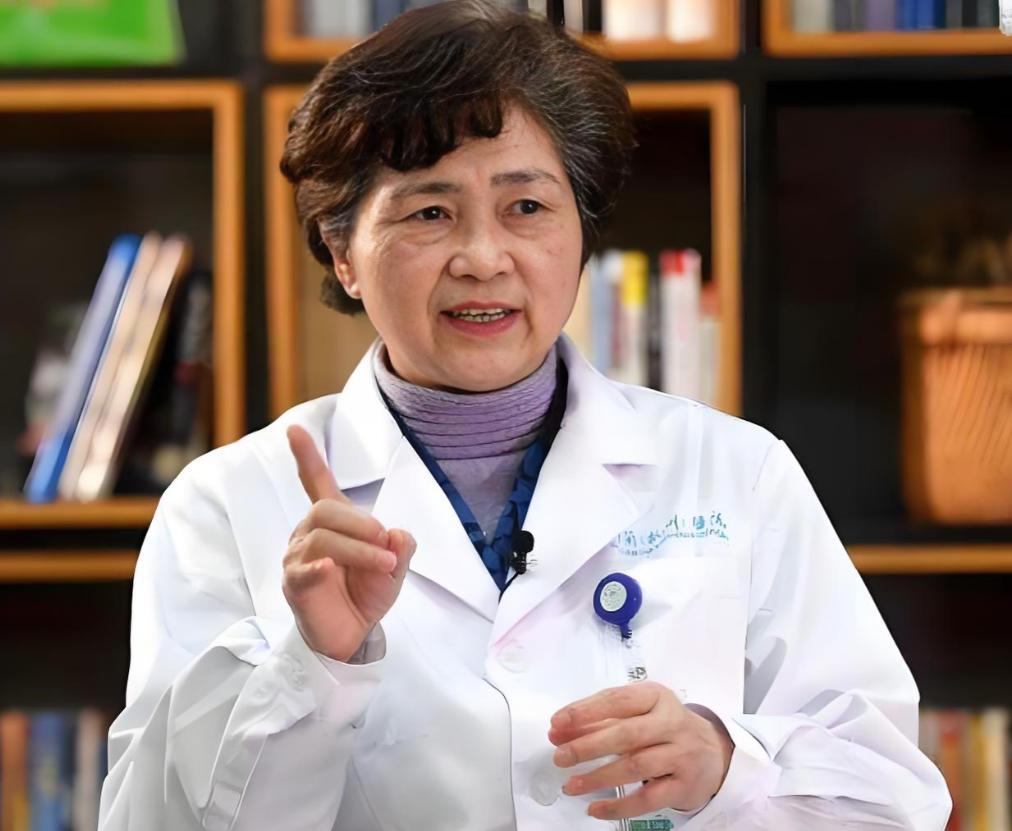

2020 年,当年提出武汉“封城”举措的李兰娟院士,为国家立下了卓越功勋,可谁都没料到,这位在医学界威望极高的专家,竟是靠着自学中医,才有了后来声名远扬的院士之名! 主要信源:(四川省情网——李兰娟:武汉必须严格“封城”,刻不容缓!) 2020年1月23日凌晨三点,武汉疫情防控指挥部灯火通明。 李兰娟院士站在电子地图前,手指轻轻划过长江两岸。 她刚刚向国家提出的"封城"建议已被采纳,这座千万人口的城市即将进入史无前例的静止状态。 窗外飘着细雨,她的眼镜片上蒙着一层水汽,却掩不住目光中的坚定。 这个重大决策的背后,是连续五天不眠不休的调研。 1月18日抵达武汉后,李兰娟立即走访了金银潭医院、华南海鲜市场等重点区域。 在ICU病房里,她注意到危重病人肺部CT呈现的特殊磨玻璃样改变; 在疾控中心实验室,她亲自查看病毒分离情况。 这些第一手资料让她意识到疫情远比表面看起来严峻。 李兰娟的疫情防控经验可以追溯到2003年。 当时作为浙江省卫生厅厅长,她在发现首例非典病例后立即启动应急预案。 记得那个春雨绵绵的清晨,她亲自到杭州笕桥机场监督体温检测工作,坚持对所有密切接触者进行隔离观察。 这一果断决策使浙江成为全国非典防控的典范。 从医之路始于浙西山区的赤脚医生经历。 1970年冬天,刚满20岁的李兰娟背着药箱行走在乡间小道。 有一次为抢救一名高热惊厥的患儿,她在雪夜中徒步十里山路,到达时棉鞋早已湿透。 这些基层经历让她深知传染病的危害,也培养了她临危不乱的心理素质。 在浙江医科大学求学期间,李兰娟特别关注肝病研究。 当时重症肝炎死亡率高达80%,她决心攻克这个难题。 实验室的灯光常常亮到深夜,经过上千次试验,她终于开创性地提出人工肝支持系统。 这个突破使重症肝炎死亡率降至20%以下,荣获国家科技进步二等奖。 2020年2月初,李兰娟团队在武汉大学人民医院开展抗疫工作。 每天穿着厚重的防护服连续工作十余小时,护目镜上的水珠不断滴落。 有次深夜查房时,一位危重患者突然抓住她的手,用微弱的声音说"谢谢"。 这个瞬间让她更加坚定战胜疫情的信念。 李兰娟的成长历程充满奋斗色彩。 出生于绍兴农村的她,童年时最深的记忆是母亲在油灯下缝补衣物的身影。 凭借助学金完成学业后,她选择回到基层服务群众。 在浙江山区当"赤脚医生"时,面对缺医少药的困境,她开始自学《黄帝内经》《伤寒论》等中医经典。 有一次,村里爆发痢疾,她将中药黄芩、黄连与西药结合使用,取得了意想不到的疗效。 从赤脚医生到院士,这条路上洒满了辛勤的汗水。 如今,李兰娟仍活跃在科研一线。 她的团队正在开展传染病预警系统研究,希望用科技手段提升疫情防控能力。 在她办公室的墙上,挂着一幅"厚德载物"的书法作品,这正是她医者仁心的真实写照。 这位从田野走来的科学家,用半个世纪的坚守诠释了什么是医者担当。 无论是非典还是新冠,她总是冲锋在前。 正如她常对年轻医生说的: "医生的天职就是守护生命,这是永远不能忘记的初心。" 在李兰娟的办公桌上,始终放着一张发黄的老照片——那是她第一次穿上白大褂时留下的影像。 照片背面工整地写着"救死扶伤,不辞艰辛"八个字。 五十年来,这简单的八个字一直是她行医路上的座右铭。 每当遇到困难时,她都会看看这张照片,回想自己从医的初心。 2020年3月,武汉樱花盛开时节,疫情得到有效控制。 李兰娟在离开武汉前,特意到医院对面的樱花树下驻足。 粉白的花瓣随风飘落,她轻声对随行的年轻医生说: "我们要记住这个春天,记住所有为抗疫付出的人。作为医者,我们不仅要治病救人,更要在危难时刻挺身而出。" 回到杭州后,李兰娟立即投入到疫情防控常态化的研究中。 她主持开发了智能疫情预警系统,利用大数据技术提升传染病监测能力。 虽然年过七旬,她仍然坚持每周参加科室查房,亲自指导重症患者的救治方案。 她说: "医学发展日新月异,我们这代人的使命就是为年轻人铺路搭桥。" 2021年元旦,李兰娟收到了一份特殊的礼物——当年在武汉救治的一名康复患者寄来的贺卡,上面画着一株破土而出的新芽。 她在当天的日记中写道: "医生的幸福,就是看到患者重获新生。这份职业带给我的感动,远比任何荣誉都更加珍贵。" 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!