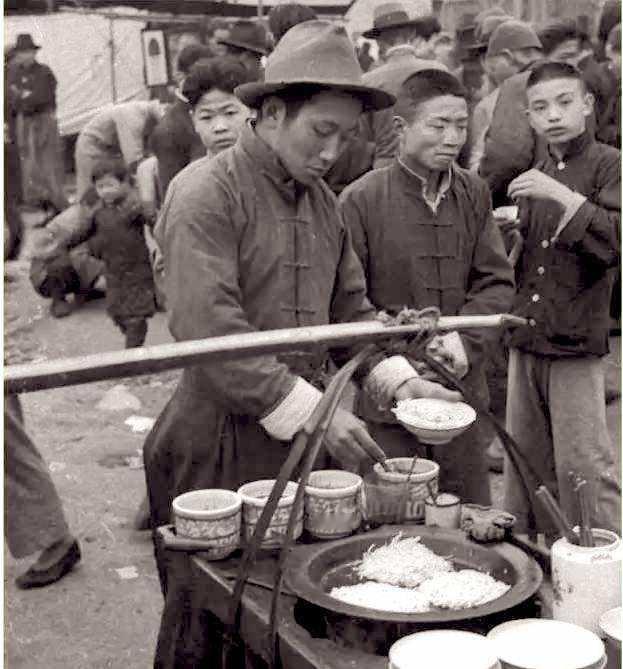

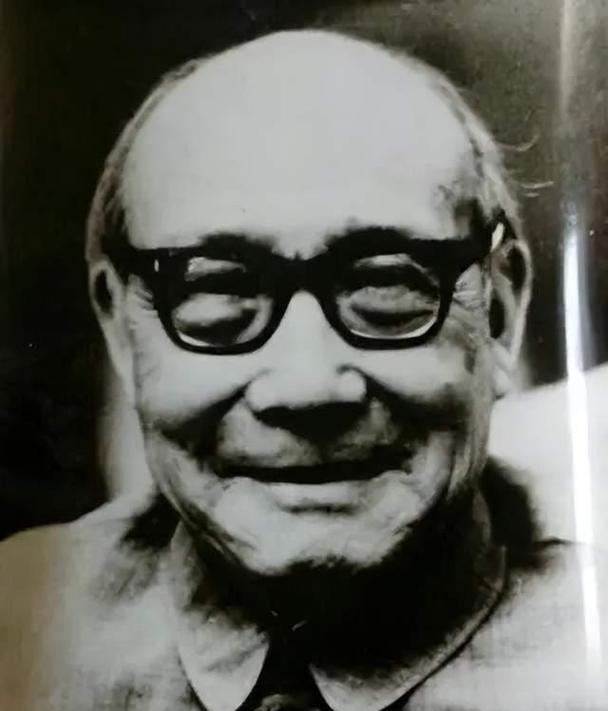

1964年,毛主席的一句疑问,打破了周总理心中50年的平静:“50多年了,你怎么不回家乡?” 1910年,12岁的周恩来离开淮安,从此再未踏上故土。半个多世纪后,当被问及为何不回家乡时,这位共和国总理的回答让人泪目。是什么样的坚守,让他宁愿将思念深埋心底,也不愿踏上那条回家的路? 1898年3月,周恩来出生在江苏淮安驸马巷的周家老宅。这个书香门第到他父辈时已经家道中落,祖父周攀龙曾任山阳县知县,但没给后人留下一亩田地。父亲周贻能性情温和,长年在外做文书,收入微薄。 周恩来不满周岁就被过继给患肺结核的叔父周贻淦,两个月后叔父去世,他由守寡的养母陈氏抚养长大。陈氏出身书香门第,从他三四岁起就教他识字练字,五岁教他背唐诗,还常给他讲爱国英雄的故事。生母万氏性格爽朗,精明能干,处理家族纠纷时常带着他在旁边学习待人接物。 1907年春,生母因肺结核去世,年仅三十岁。第二年夏天,养母也染病离世。两位母亲相继离开时,周恩来才十岁。父亲远在湖北谋生,家中重担落在这个少年肩上。他带着两个弟弟操持家务,拿着母亲的遗物去典当度日,在逆境中磨练出坚韧品格。 1910年春天,十二岁的周恩来跟随伯父去往东北求学。此后他先后在天津南开中学、日本、法国等地学习,走上了革命道路。从离开淮安那年起,他就再也没有回去过。 1946年,国共谈判期间,周恩来从重庆来到南京梅园新村。南京距离淮安只有三百多华里,他的思乡之情更加强烈。在重庆的送别会上,他对记者说已经36年没回过家,母亲墓前想来已白杨萧萧,自己却痛悔着亲恩未报。 淮安近在咫尺,为什么没能回去?1950年1月,周恩来在中南海向干部们坦陈了原因。第一,虽然淮安是解放区,但从与国民党的谈判中判断,内战迟早会打响,他回去后见过的亲友必定会遭到特务盯梢迫害。第二,当时苏皖边区正在搞土改,他回去后,周家和万家的亲戚会因为这层关系给地方工作带来困难。第三,时局不稳,他回淮安必定牵动各级领导,增加安保和接待方面的负担。 新中国成立后,周恩来担任国务院总理,依然没有回过淮安。1959年元月,他从广州飞往北京,飞机经过淮安上空时,驾驶员降低高度盘旋了三圈,让他能看清楚家乡的模样。看完后他一言未发,陷入了长久的沉思。 1964年6月,周恩来在会上谈到过好五关时说,建国后就下了决心,那个家暂时不要回去。他解释说,自己出身封建家庭,回去后即便不见亲戚,他们也可以拿着总理的名字到处宣扬,地方就会感受到压力。 周恩来的弟弟周恩寿退休后,多次提出要回淮安看看。有一次,周恩寿说起老家房子太破旧,淮安县委想要修葺,问是否需要回去看看。周恩来明确拒绝,说院里的住户不需搬迁,房子要塌就让它塌掉,不许翻盖维修,更不允许搞纪念馆。他还说自己平生最恨封建主义那一套衣锦还乡、光宗耀祖的做法。 周恩寿问他,离家将近五十年难道不想念家乡吗?周恩来当然想念,可他更担心自己回去会给地方添麻烦。他也拒绝了弟弟回乡的请求,理由是身份特殊,回去了县里和省里的人难免要接待,影响工作浪费资源。 1956年,八婶母杨氏病重,周恩来写信给淮安县人民委员会,寄去200元作为治疗和后事费用。1961年,淮安县委送来藕粉、莲子等土特产,他和邓颖超从薪金中拿出100元作为偿付价款,并寄来中央关于不准送礼的通知,要求严格执行。 1972年5月,周恩来被确诊患膀胱癌,但他继续担负着繁重的工作。1974年6月住院后,在生命最后的587天里,他约人谈话220人次,会见外宾65次,开会32次,平均四十天要做一次手术。1975年1月13日,他拖着病体在全国人大会议上作政府工作报告,这是最后一次公开亮相。 1976年1月8日上午9时57分,周恩来在北京逝世,享年78岁。出殡当日,百万群众自发站在长安街两旁送别,天安门广场的花圈堆积如山。按照他的遗愿,骨灰被撒到密云水库、海河入海口和黄河入海口,与祖国山河融为一体。 周恩来逝世后,淮安县委整修了故居,1979年对外开放。1992年,周恩来纪念馆建成开放。每年都有无数人来到这里,缅怀这位66年没有回过家乡的人民总理。他将对家乡的思念深埋心底,用一生践行着人民公仆的誓言。 从12岁离家到78岁离世,周总理用66年的坚守诠释了什么叫公而忘私。他不是不想回家,而是不愿因私情给地方添麻烦。这份克制与担当,您怎么看?欢迎在评论区说说您的感受。