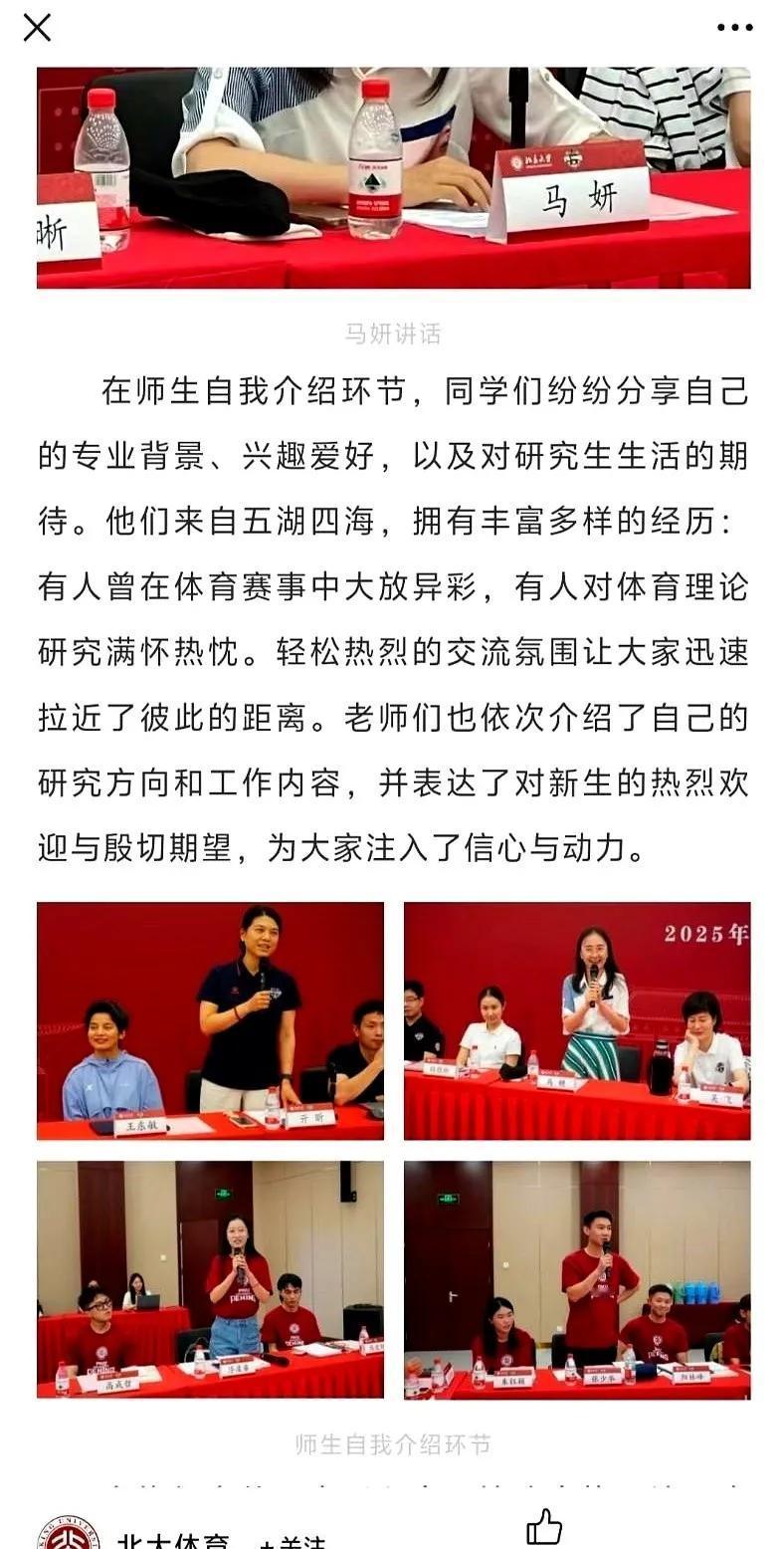

终于搞清楚了 为什么丁宁会花2年时间北大硕士 一切都是有计划的,丁宁本来在上海体育学院,已经完成了本科和研究生的学习。 退役以后,又去北大读第二硕,都是为了自己的仕途做准备。 先读体育硕士,再当北大讲师教学生,还在体校当教练,每一步都在攒经验。 但把丁宁的选择简单归为“仕途准备”,其实窄化了这位大满贯选手的格局。你得先明白她从赛场带出来的“家底”——5岁握拍,9岁从黑龙江破格进北京队,15岁闯国家队,职业生涯攒下21个世界冠军,里约奥运会上既拿女单金牌又当闭幕式旗手,这种级别的运动员,早把“目标感”刻进了骨子里。上海体院的本科和研究生经历,本就不是凭空积累,新闻系的底子让她懂传播,运动训练专业让她通技术,这些都成了后来转型的伏笔。 2021年宣布退役时,她没像很多队友那样直接转教练,反而扎进北大读体育硕士,选的还是奥运遗产与校园体育方向。这步棋藏着巧思——竞技体育是金字塔尖,但她想搞懂塔基怎么建。当助教时,学生追着学她标志性的下蹲砍式发球,她笑着回应“未来有机会”,转头就把赛场心理调节的技巧融进教学里,那门集齐奥运场地、奥运裁判和奥运冠军的乒乓球课,名额30秒就被抢空,这可不是靠“光环”能撑起来的。刘国梁说她“用理论结合实践实现华丽转身”,这话没掺水分,她在北大的论文里,全是对青少年训练痛点的拆解,全是运动员视角的真实感悟。 在体校当教练那段更能说明问题。先农坛体校是什么地方?马龙、张怡宁都是从这走出去的冠军摇篮。丁宁带队员时从不说“我当年怎样”,反而会拿着战术板分析现代乒球的技术趋势,把北大课堂上学的运动康复知识用在日常训练里。这种“实战+理论”的风格,让她很快摸清了基层体育人才培养的症结——不是缺好苗子,是缺懂训练更懂教育的领路人。 现在她坐到先农坛体校校长的位置上,你再回头看这一路,哪是什么刻意“攒经验”?上海体院的学习打基础,北大的深造补理论,讲台和训练场的实践磨能力,每一步都是顺着专业轨迹自然延伸。更别说她还当亚奥理事会运动员委员会主席,用英语在国际会议上为运动员发声,这种国际化视野,根本不是“仕途”二字能概括的。 其实丁宁的转型戳破了一个偏见:总有人觉得运动员退役要么靠光环,要么靠人脉。她偏用行动证明,赛场练出的抗压能力、目标管理能力,只要配上系统的知识升级,完全能变成管理优势。和肖若腾“教练到管理者”的路径不同,她走的“运动员—学者—管理者”路线,给无数退役运动员指了条新道——体育人的价值从不止于拿金牌,更在于让体育回归育人本质。 那些说她“为仕途铺路”的人,大概没看懂她真正的野心:她想做的不是身居高位,而是把自己走过的路变成后来者的桥。从赛场到课堂,从教练到校长,她始终没离开体育,只是换了种方式守护这份事业。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。