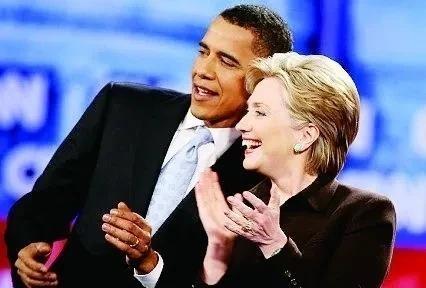

民主党最大的失误其实是2008年推了奥巴马,而不是希拉里。如果08推的是希拉里,后面的事情是不是都不会发生? 2008年民主党那场初选的选择,现在回头看简直是给自己挖了个几十年都填不平的坑,放着经验老道的希拉里不用,偏偏押宝了主打“变革”口号的奥巴马,这步棋走得有多离谱,后续十几年的乱局已经给出了最直观的答案。 当时奥巴马靠着年轻选民的狂热追捧和少数族裔的鼎力支持,硬生生把希拉里这位建制派老将挤到了一边,民主党高层大概觉得选一位黑人总统能创造历史,还能借着“变革”的东风稳住民心,却忘了总统宝座不是用来刷成就的,得真刀真枪解决问题才行。 就拿奥巴马最引以为傲的医改来说,2010年推出的《平价医疗法案》看似把医保覆盖率从85%提升到了95%,让3200万无保险人群纳入保障,但实际执行起来完全是另一番景象。 政府为了支撑这项计划,10年内要投入9400亿美元,这笔钱最终要么转嫁到企业头上,要么通过给富人增税来筹集,导致大量中小企业因为不堪医保费用重负陷入亏损,近五年内有三分之一以上的中小企业都栽在了这笔开支上。 普通民众也没占到多少便宜,保费逐年上涨,不少中产阶级发现自己交的保费比之前还高,而保险公司为了控制成本,不断缩减报销范围,原本承诺的“低成本”变成了“高负担”,到2017年共和党一发力就以217票对213票通过了取消该法案的提案,折腾了七年的医改最终沦为政治博弈的牺牲品。 如果当年上台的是希拉里,以她对医保体系的了解,大概率不会推出这种理想大于现实的方案,就算要改革也会更注重平衡各方利益,不至于落得个半途而废还激化矛盾的下场。 经济领域的操作更是暴露了奥巴马的短板,2009年他接手次贷危机后的烂摊子时,失业率高达10%,道琼斯指数跌到6600点,靠着7870亿美元的刺激计划确实让经济暂时回暖,GDP在2010年扭负为正,还新增了1600万个就业岗位。 但这种复苏更像是“表面繁荣”,财富大多流入了精英阶层的口袋,普通民众的日子并没有真正好转。 2010年美国的基尼系数就突破了0.46的警戒线,最富有的20%人群掌握了84%的财富,而80%的中低收入家庭只分到了16%,到2012年更是有4620万美国人生活在贫困中,创下近53年来的最高纪录。 奥巴马看似关注中产阶级,却推出了让锈带州制造业雪上加霜的TPP协议,为了拉拢盟友孤立其他国家,不惜牺牲本国蓝领工人的就业机会,导致密歇根、宾夕法尼亚这些传统民主党票仓的制造业岗位持续流失。 希拉里则完全不同,她经历过克林顿时期通过产业政策平衡区域发展的黄金时代,深知锈带州对民主党的重要性,若她执政,大概率会推出针对性的制造业扶持政策,而不是放任这些地区的选民被特朗普的民粹口号吸引。 外交上的失误更是把美国拖入了新的混乱,2011年奥巴马主导军事介入利比亚,推翻卡扎菲政权后却完全没有后续规划,导致利比亚陷入长期内战,成为ISIS在中东之外的最大盘踞地,约6000名恐怖分子以此为基地向非洲内陆渗透。 奥巴马后来在访谈中承认这是他任内“最糟糕的错误”,但这种事后认错对局势毫无帮助,反而让美国在中东的影响力大幅下滑。 更讽刺的是,他一边标榜自己“结束了阿富汗和伊拉克战争”,一边又用“离岸平衡”策略纵容地区冲突,最终让中东陷入“大动荡”。 反观希拉里,她担任国务卿期间积累了丰富的外交经验,更懂得如何在干预与克制之间找到平衡,若她成为总统,大概率不会做出这种缺乏战略眼光的决策,至少能避免利比亚乱局这样的重大失误。 这场选错候选人的蝴蝶效应,在后续的选举中彻底爆发,2010年中期选举,民主党直接丢掉了众议院多数席位,2014年又失去了参议院控制权,到2016年,特朗普凭借对锈带州选民的精准拉拢,硬生生从希拉里手中抢走了总统宝座。 当年宾夕法尼亚、密歇根等关键州的白人选民大规模转向共和党,这些州原本是民主党的稳定票仓,却因为奥巴马时期的政策忽视而彻底流失。 民调数据显示,2016年大选时,宾州没有大学文凭的选民中48%支持特朗普,仅41%支持希拉里,而这些低学历蓝领工人正是奥巴马医改和贸易政策的直接受害者。 更严重的是,奥巴马执政期间加剧了美国社会的分裂,种族对立、阶层矛盾愈演愈烈,为特朗普的民粹主义崛起提供了绝佳的土壤。 民主党当年为了追求“历史突破”选择奥巴马,本质上是放弃了务实的执政路线,转而沉迷于政治符号的塑造。 希拉里或许不够有“新鲜感”,但她的经验和手腕足以应对复杂的国内国际局势,更重要的是,她懂得如何维系民主党不同派系的团结,避免党内分裂。 而奥巴马的执政不仅没能兑现“变革”的承诺,反而让民主党失去了核心票仓,陷入了长期的被动局面。