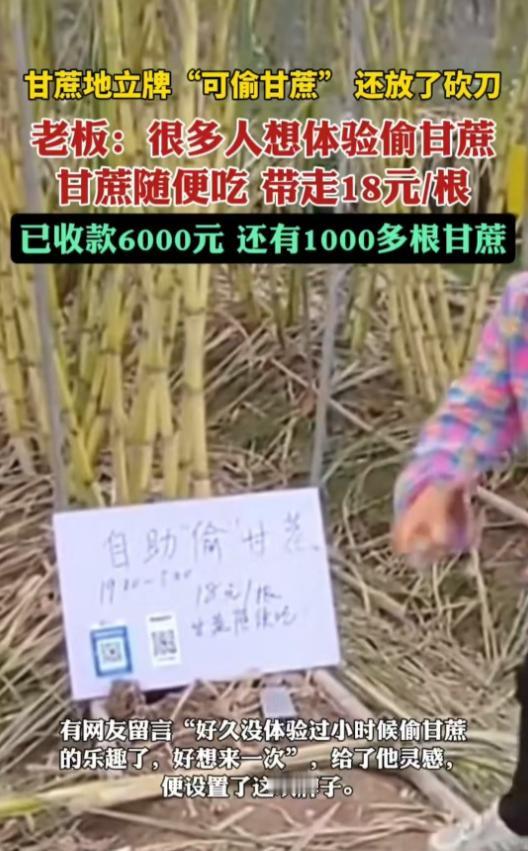

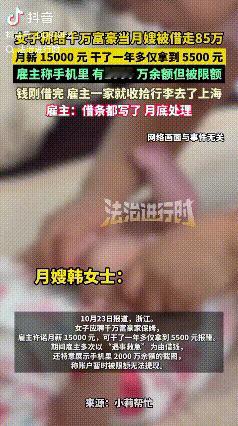

浙江绍兴的甘蔗地里,手电筒的光柱在夜色中晃来晃去,一群人猫着腰在蔗林里穿梭,举着工具刀小心砍下甘蔗。砍完第一件事不是溜走,而是对着月光下的收款码扫码——这不是电影里的盗窃现场,而是80后农场主王勇龙搞的“自助偷甘蔗”网红项目。20多天里,上百人深夜涌入这片地,18元一根的甘蔗卖出6000多元,评论区里全是“偷来的甘蔗嘎嘎甜”“终于当了回不用紧张的贼”的欢呼。 一场“偷”来的狂欢:怀旧牌打中城市人的软肋 王勇龙原本只是发了个推介甘蔗的视频,结果一条“好想体验小时候偷甘蔗的乐趣”的留言,让他灵光一闪。他连夜立了块牌子:“自助偷甘蔗,19点到5点,18元/根,甘蔗随便吃”,还贴心附上工具刀和收款码。没想到,这波操作直接引爆网络——有人举着手机直播砍甘蔗,有人蹲在田边啃着刚砍的甘蔗发朋友圈,还有人调侃“老板是懂流量的,把偷东西搞成沉浸式剧本杀”。 王勇龙说,来“偷”的人大多是城市里的年轻人,白天在写字楼里敲键盘,晚上钻进甘蔗地找刺激。有人砍完甘蔗扫码付款,有人直接扛走几根说“就当体验童年了”,还有人边啃边拍视频:“这18块花得值,比游乐场刺激多了!”更绝的是,王勇龙还在田边装了灯光,把甘蔗地照得像夜店,网友戏称“这是绍兴最野的夜生活”。 偷字营销:是创意还是踩法律红线? 这场狂欢背后,争议声也越来越大。有人拍手叫好:“现在种地难,老板靠创意赚钱,总比烂在地里强!”但更多人皱起了眉头:“偷”字当营销,真的合适吗? 法律专家直接泼了冷水:“就算设置了收款码,用‘偷’字包装娱乐项目,本质上是把违法行为美化成游戏,容易传递‘偷可以被容忍’的错误信号。”毕竟,真实的偷甘蔗可不是小事——广西就有案例,有人多次偷甘蔗或盗窃价值较高,直接被以盗窃罪追究刑事责任。王勇龙的项目虽然加了“付费”“自助”的前提,但“偷”这个字本身就带着违法属性,青少年看了会不会觉得“偷东西只要给钱就行”? 更现实的风险是,万一有人真拿了甘蔗不付款,算不算盗窃?王勇龙倒是看得开:“大家想付就付,不想付也能拿走。”可要是真有人钻空子,老板难道要自认倒霉?毕竟,6000元的“偷款”里,有多少是真心为童年情怀买单,又有多少是抱着“占便宜”的心态? 我们都在找“偷感”:被压抑的野性需要出口 为什么“偷甘蔗”能火?心理学专家说,这戳中了现代人的“越界心理”。乔治·巴塔耶的理论早就说过:人被社会规则压得喘不过气,总想找个口子释放被压抑的“动物性”。白天当社畜,晚上钻进甘蔗地“偷”东西,这种“被允许的越界”带来的刺激感,比喝十杯奶茶还上头。 就像有人爱在超市捏方便面,有人爱在直播间抢“0元购”,本质上都是对“规则之外”的渴望。王勇龙的甘蔗地,不过是把这种渴望包装成了消费项目——你花18块买的不是甘蔗,是“当回坏孩子”的体验卡。 偷与不偷之间:创新和底线的博弈 这场狂欢里,最该思考的是:商业创新和法律道德的边界在哪?王勇龙的“偷甘蔗”项目,确实给传统农业打开了新思路——把卖甘蔗变成卖体验,把田地变成打卡点,这思路比很多跟风种网红水果的农场主强多了。但用“偷”字当噱头,就像在法律边缘玩走钢丝,稍有不慎就会摔得头破血流。 有网友提议:“改成‘夜间采摘挑战’,附上农业科普,既安全又有教育意义。”这话说得在理——创新不是靠打擦边球,而是找到消费者的情感需求和社会规范的平衡点。毕竟,我们想要的是“偷感”,不是真的去偷。 现在,王勇龙的甘蔗地里还有1000多根甘蔗等着被“偷”,评论区里的热闹还在继续。有人说这是“最接地气的商业奇迹”,有人说这是“对法律底线的挑衅”。你觉得呢?如果是你,会花18块去“偷”根甘蔗吗?欢迎在评论区聊聊——毕竟,每个“偷”过甘蔗的人,心里都藏着点没说出口的野性。 来源:潇湘晨报