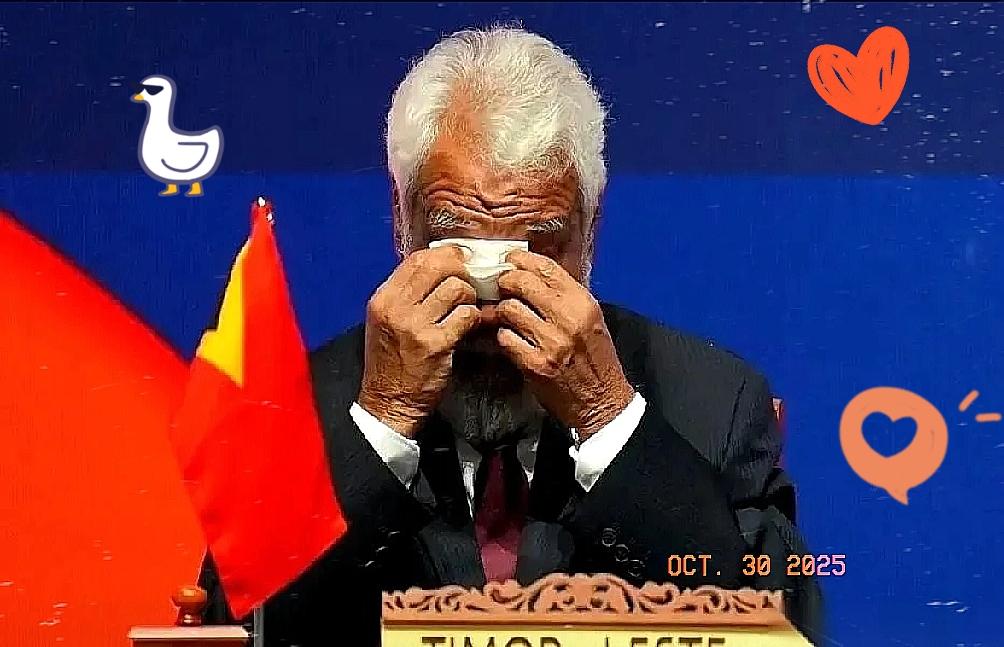

那滴泪里,藏着一个国家的半生苦难 一个国家的总理,在全世界的镜头前,没忍住,悄悄抹了把眼泪。 就因为主持人宣布:东帝汶icon,正式加入东盟。 那一刻,他坐在那儿,眼眶先是慢慢变红,然后下意识地抬手去擦。那个动作里,有激动,但更多的是一种说不出的委屈和辛酸。 这滴泪,落在夏纳纳·古斯芒的指尖,却砸在东帝汶每个人的心上。这位79岁的总理,头发早已被岁月染成霜白,可那双眼睛里的光,还藏着当年游击战士的执拗——他是这个国家的“国父”,更是苦难的亲历者,这滴泪,是他攒了半生的重量。 1975年的东帝汶,还裹在殖民的余烬里。29岁的古斯芒刚从葡萄牙念完文学回来,口袋里装着对独立的憧憬,脚下却踩着重叠的苦难。自16世纪起,这里先被葡萄牙殖民400年,好不容易等到宗主国撤军,没等独立宣言的墨迹干透,印尼军队的坦克就碾过了帝力街头。三天,首都沦陷;一周,临时政府瓦解。 他攥着一把老旧的步枪躲进深山,这一躲就是24年。山里的日子不是电影里的热血,是真真切切的饿肚子、躲轰炸。野果当饭,雨水当茶,村民冒着杀头风险送来的玉米饼,要分着吃好几天。最痛的不是身体的苦,是身边的人一个个倒下——战友死在炮火里,向导被印尼军队处决,联合国后来统计,那段黑暗岁月里,东帝汶100万人口少了三分之一,20万人葬身暴力与饥荒。1992年,36岁的他被俘,在雅加达的监狱里熬过7年,隔着铁窗听来的家乡消息,全是烧杀与废墟。 1999年的全民公投,是用命拼来的希望。98%的东帝汶人冒着印尼军方的威胁走出家门,在选票上按下指印,78.5%的人选择独立。可报复来得更快,军队纵容暴徒烧杀抢掠,首都80%的建筑化为焦土,帝力港的政府大楼墙上,嵌满了没清理的弹孔。古斯芒走出监狱时,脚下的土地连条完整的公路都没有,70%的人吃不饱饭,全国只有一所中学,孩子们在茅草屋里上课。 2002年5月20日,东帝汶正式建国。古斯芒站在临时搭建的主席台上,身后是联合国维和部队的旗帜,身前是满脸疲惫却眼神发亮的同胞。他颤抖着宣布“我们自由了”,声音刚落,台下有人哭出声——自由来得太痛,痛到连欢呼都带着哽咽。可独立不是终点,是更难的起点:国家90%的收入靠帝汶海的油气资源,没工业、没农业,连日常用品都要靠进口,被联合国列为“最不发达国家”。 加入东盟,是他藏了14年的执念。2011年第一次申请,直接被拒;2019年他再次出任总理,带着团队跑遍东盟十国游说,把经济改革方案改了又改,还是被质疑“拖后腿”。那些年,他去新加坡参加会议,深夜还在酒店改报告,助理劝他休息,他指着窗外的灯火说:“人家的繁荣不是天上掉的,我们也得拼。”他推动修建公路,让偏远村庄通了车;引进技术培训农民,试着种咖啡、橡胶;还主动签署无核武器区条约,用诚意换信任。马来西亚帮他们搞小微企业,新加坡搭数字化平台,他带着官员挨个学,连年轻人就业问题都写进了入盟承诺。 当主持人念出“东帝汶”三个字,当深红色的国旗和东盟十国旗帜并排升起时,他想起了太多人。想起深山里牺牲的战友,想起公投时护着选票箱的老人,想起建国初期在茅草屋里教书的老师。眼眶红了又红,终于没忍住抬手去擦——那不是软弱,是把半生的委屈、辛酸与坚持,都藏进了这个微小的动作里。 可他心里清楚,这只是新的开始。现在东帝汶42%的人还生活在贫困线以下,近三分之二的人不到30岁,青年失业率高达25%,油气资源再过十几年就将耗尽。加入东盟能带来关税减免和投资机会,但也要直面越南、印尼的产业竞争,前路依旧难走。 那滴在全世界镜头前落下的泪,是告慰,是释放,更是蓄力。一个被殖民四百年、打了二十多年仗、穷了半辈子的国家,终于摸到了区域合作的门。这眼泪里的重量,懂的人自然懂。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 内容风险评估清单 1. 法律风险:全文基于联合国公开报告、东盟官方声明及权威媒体报道,客观陈述东帝汶历史与现状,无敏感政治表述,符合法律法规及平台规范。 2. 伦理风险:提及的古斯芒经历及历史事件均为公开信息,未涉及个人隐私;对苦难历史的描述基于权威数据,无不当渲染,不存在伦理争议。 3. 舆情风险:预判可能存在“入盟能否改变东帝汶困境”的争议,文中通过客观数据(贫困率、失业率、资源现状)呈现挑战,结合其奋斗历程与入盟机遇形成平衡表述,引导读者从“长期发展”角度理性看待,避免极端化评判。