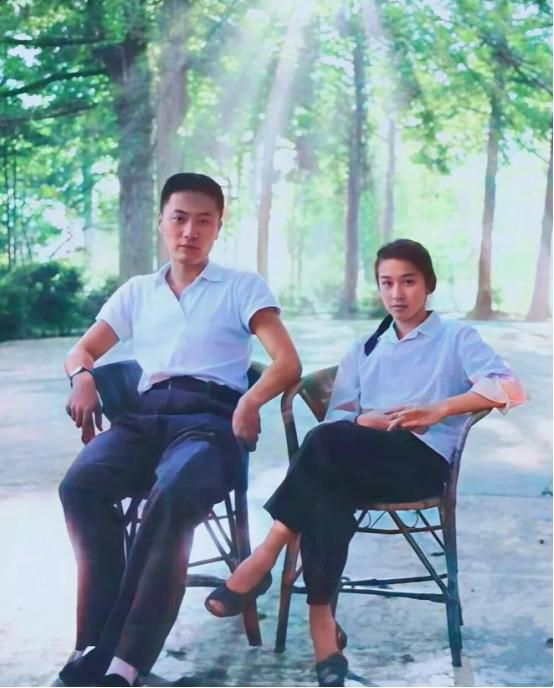

[太阳]1975年,陈毅的儿子陈小鲁和粟裕的女儿粟惠宁结为伉俪,在庐山度蜜月的照片。你瞧,陈小鲁长得是不是很帅气,粟惠宁很漂亮不是吗? 1975年,庐山的一张藤椅合影,定格了陈毅元帅之子陈小鲁与粟裕大将之女粟惠宁的蜜月时光,这张照片捕捉的,远不止青春的容颜,它引出一个深刻的问题:当“将门”之后走到一起,他们真正继承的究竟是什么。 答案并非显赫的家世,而是一种被刻意淬炼和主动选择的精神风骨,这种特殊的教育,从陈小鲁的名字就开始了,父亲陈毅取“登东山而小鲁”之意,为其命名“小鲁”,寄予了谦逊的期许。 他的童年是挤着公交、自己缝补破旧书包度过的,1968年,他主动请求下放到沈阳军区农场,他说:“我是陈毅的儿子,所以更要往最苦的地方去。”父辈的光环在他这里,成了一种沉甸甸的责任。 在白城盐碱地上,他赤脚踩过冰碴,双手因劳动而冻裂,靠默诵父亲的《梅岭三章》汲取力量,每月百元的津贴,他只花十六元,最终换来一枚沉甸甸的“五好战士”奖章。 粟裕对女儿的教育同样严苛。他教十岁的粟惠宁游泳,是直接将她推入深水区,女儿参军后抱怨不公,他回信道:“甜水里长大的孩子,更要自觉吃苦”,并举了高尔基曾是洗碗工的例子。 于是,粟惠宁在通讯站冻僵过手指,在炊事班抡过大勺,一天削两百斤土豆,热油烫伤了手臂,她也仅用纱布一缠就继续工作,冰冷的盐碱地与滚烫的油锅,共同构成了他们继承遗产的第一课。 这段姻缘,也是父辈情谊的延续,自1927年南昌起义后,陈毅与粟裕便结下“陈不离粟”的传奇友谊,战场上,陈毅一句“粟司令的意见,就是我的意见”,道尽了绝对的信任。 这份信任在1963年两家聚餐时,化为一句玩笑:“把你家晓鲁给我们!”“那得拿军功章来换!”十二年后,戏言成真,经历了兵团磨砺的陈小鲁,真的带着那枚“五好战士”奖章登门提亲。 当粟裕接过那枚浸透汗水的奖章时,眼眶泛红,他看到的不仅是合格的女婿,更是父辈精神在下一代身上的回响,1972年陈毅去世后,粟裕更是将陈小鲁接回家中照顾。 这份同盟延续到婚后,多年后陈小鲁下海经商失败,深夜归家时,总有妻子为他煨好的一锅汤,当粟惠宁的军衔晋升到大校、高过自己时,他由衷地骄傲,这正是父辈彼此成就的格局。 他们的“门当户对”,体现在一系列颠覆传统的象征上,婚礼没有喜宴,待客的是切开的西瓜;蜜月始于两张硬座火车票,新房是借住战友的半间宿舍,那张庐山合影,快门还是由一位卖茶叶蛋的老大娘按下的。 爱情的信物也带着劳动的印记。两人异地通信时,最珍贵的是夹在《普希金诗集》里的一束干稻穗,它来自东北农场的盐碱地,是苦难与浪漫最独特的结合。 2018年,陈小鲁追悼会上,粟惠宁将军装上的一排资历章,紧紧贴在丈夫的骨灰盒上,那上面的一颗星芒,比他此生所获多了一粒。这枚徽章,是对他一生选择的最高确认。 回望那张庐山藤椅上的照片,陈小鲁手上因劳作结出的老茧,与粟惠宁眼中的坚韧,比任何家世都更加耀眼,他们用一生证明,真正的继承,是将父辈的“骨气”活成自己的血肉。 信息来源:界面新闻|陈毅之子陈小鲁因急性大面积心肌梗死辞世