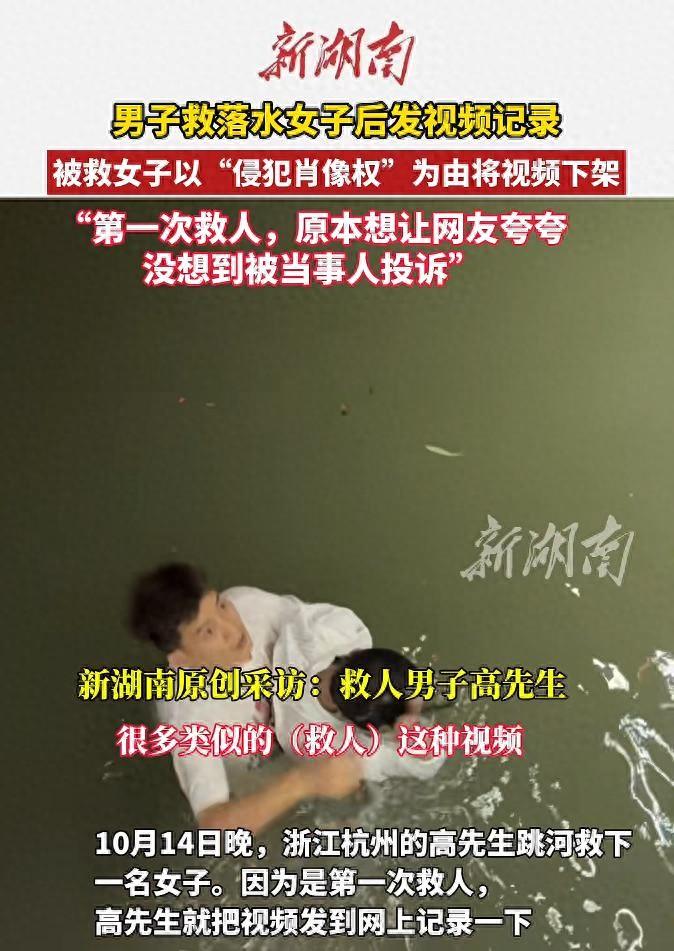

浙江杭州一男子见义勇为救人,却被“被救女子”以侵犯肖像权投诉。视频被平台下架,男子寒心不已:“救人没要回报,还挨了投诉。”可他依旧坚定地说——“下次再遇见,我还会跳!” 10月14日晚,杭州拱墅区运河边夜色昏暗。高先生骑车路过,突然听到“扑通”一声,他循声望去,只见河面上一个身影挣扎,女子双手乱舞,时隐时现。情况危急,他没多想,甩掉拖鞋,纵身跳入冰冷的河水中。脚底被碎石硌得生疼,他仍拼命向女子游去,凭着模糊的影子摸索方向,一把抓住对方的胳膊,用尽全力将她拖到岸边。等女子被人接上岸时,他的腿已软得几乎站不住。 救人之后,高先生没停歇,自己拖着伤脚去医院清理伤口,打了破伤风针。直到夜深,他才拖着疲惫的身子回家。看着脚上的纱布,他心里反倒有些欣慰——这辈子第一次救人,值得纪念。 第二天,他从路人拍摄的视频里要了一段剪辑发到社交平台,配文写道:“不是英雄,只是路过的人。”他本以为网友会点赞称赞,却没想到,视频发出没多久,被救女子主动找到他——要求立刻删除视频。 高先生起初有些不理解:“我又没曝光她的脸,只是想传播正能量,怎么就不行了?”他没有马上删除。结果几小时后,他收到平台通知:视频因“侵犯他人肖像权”被投诉下架。 看着那条通知,高先生心里一阵发凉:“我救了她一命,她一句谢谢都没说,反而举报我。” 记者联系到他时,他仍满腹委屈:“视频里根本看不清脸,只有背影和轮廓,哪来的肖像权问题?我只是记录自己的行为,结果反被‘处罚’。”当被问到“后悔吗”,他沉默几秒,轻声说:“不后悔。再遇到这样的事,该救还救。” 事情曝光后,网络舆论炸开锅。有人感叹:“做好事还要担心被投诉?”也有人指出:“救人值得敬佩,但别人的肖像权同样受保护,发视频前最好征得同意。”一时间,救人与隐私的边界成了公众争议焦点。 从法律角度看,这起事件的核心,是“见义勇为行为”与“肖像权保护”的平衡。 《民法典》第1020条明确规定:为维护公共利益或肖像权人合法权益,制作、使用、公开他人肖像,不构成侵权。 也就是说,若视频用于弘扬社会正能量、公共安全教育,且未对肖像权人造成名誉或隐私损害,就不构成侵权。高先生发视频的目的显然是记录与传播见义勇为事迹,并未恶意使用或丑化他人。视频中女子的脸部模糊,无法明确辨认身份,因此从法律上讲,并不构成肖像权侵权。 但问题的复杂之处在于,肖像权不仅仅是“脸部清晰”那么简单。根据《民法典》第1019条,肖像权人享有许可他人使用其肖像的权利。如果当事人认为视频内容让其被识别、造成精神困扰,即便未露脸,也有权要求删除。法律尊重个人意愿,同时也鼓励公共善举,这正是本案的“灰色地带”。 另一方面,《民法典》第184条规定:因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。这一条保护了高先生的行为合法性。法律明确鼓励公民在他人生命遭遇危险时施以援手,而不是因为担心惹麻烦而袖手旁观。高先生的行为,属于典型的见义勇为行为,不仅符合社会公德,更受法律保护。 因此,法律专家普遍认为,本案中女子的举报虽属权利行使,但视频并未清晰展示其身份,也无贬损、诽谤情节,举报理由站不住脚。平台应在审查时综合判断,而不是“一刀切”下架。 从社会心理角度分析,被救女子的行为也不难理解。她可能出于羞愧、不想被他人议论,或担心他人误解“落水原因”,希望保护自己的隐私。这种心理有其合理性。但问题在于——表达不喜欢与滥用权利之间,只有一线之隔。当“隐私”被用作拒绝感恩的盾牌,社会善意就会被一次次消耗。 高先生的遭遇,让公众再次看到一个危险信号:如果见义勇为者要为“发视频”担责、为“好心”受罚,会不会让更多人变得冷漠?当社会的“点赞”换不来一句感谢,勇气就会被现实磨平。 法律要保护个人权利,也要捍卫社会正气。“权利的边界,止于他人正当的善意。”肖像权的行使,不能以打压公共正能量为代价。 在法律上,正确的做法应是:救人者在传播视频前尽量模糊处理人脸、隐去身份信息,说明事件背景和公益目的;平台在接到投诉后,应先审查内容性质,判断是否属于“公共利益使用”,而非机械下架。 见义勇为不是为了名利,但社会不能让英雄寒心。