证监会重拳整治36万亿基金市场:告别“风格漂移”,基民投资有了“硬标尺”

2025年10月,证监会推出公募基金业绩比较基准改革,这一“硬核”举措直接牵动着规模达36万亿的基金市场神经。此前,不少基金存在“挂羊头卖狗肉”的乱象——明明以沪深300等宽基指数为业绩基准,实际持仓却大幅偏向单一赛道,让基民难以判断真实风险。如今,随着刚性约束落地,基金业绩需与基准实打实对标,基民买基终于不用再担心踩“风格漂移”的坑。

基金APP页面新变化:藏着监管“硬规矩”

最近打开支付宝、天天基金等基金交易APP,你或许会发现页面多了一处关键信息:以往仅展示“近一年涨15%”这类单一业绩数据,现在旁边会醒目标注“基准收益10%”。这并非平台随意添加的功能,而是36万亿公募基金市场改革的直观体现。

2025年10月31日,证监会与基金业协会同步发布业绩比较基准征求意见稿,明确要求基金业绩必须与基准同步展示,这是不容变通的“硬规矩”。简言之,今后基金好不好,不能只靠自身宣传,必须和预设的“业绩靶子”对比,差距多少都要清晰呈现。

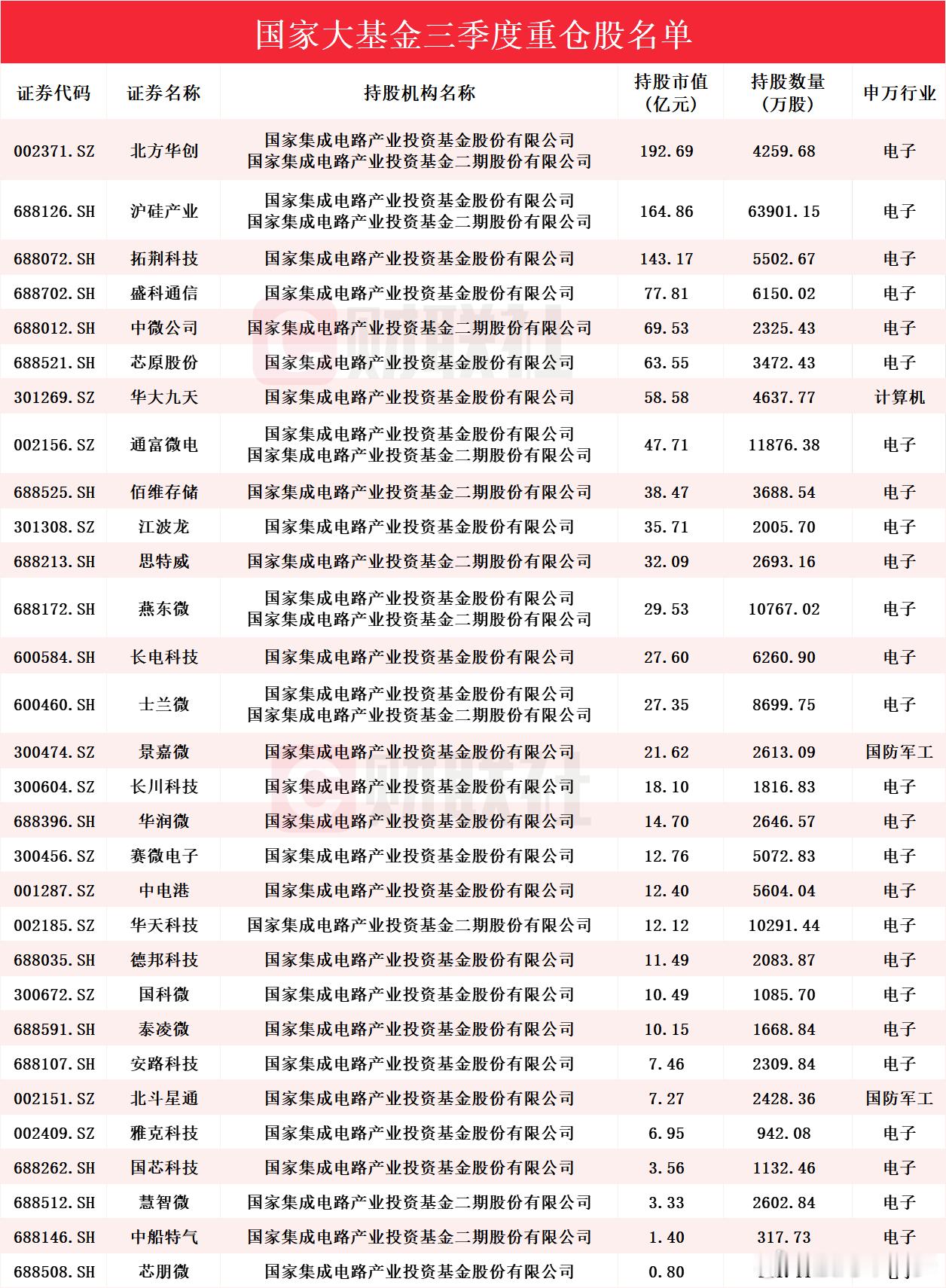

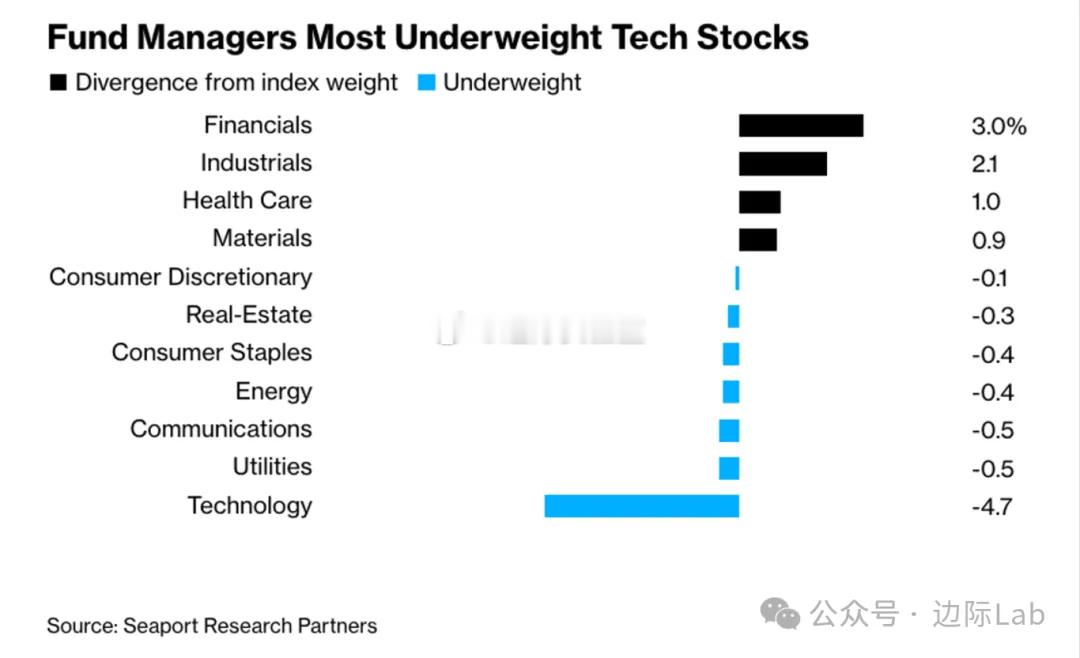

然而在过去,这个“业绩靶子”基本是摆设。数据显示,2024年市场上4403只主动权益基金中,七成以沪深300等宽基为基准,但实际持仓严重偏离:银行、非银金融股配置量少了1900亿,电子股却超配近1400亿,超配幅度接近5个百分点。普通投资者以为买的是“全市场均衡基金”,实际却成了基金经理的“赛道押注工具”,风险完全失控,这正是典型的“挂羊头卖狗肉”。

更令人不满的是,部分基金经理热衷短期投机。2025年一季度数据显示,主动权益基金股票仓位飙升至85.1%,比基准超配9.5个百分点,而债券配置仅4.5%,比基准低配18.2个百分点。这种“赌徒式”操作往往亏多赚少:2022-2024年,超配股票10%以上的基金平均跑输基准14.3个百分点,业绩远逊于稳健配置的产品。

改革“动真格”:从“软基准”到“硬约束”

此次监管改革堪称“动真刀子”,核心逻辑是将过去的“软基准”转化为“管得住人的紧箍咒”,彻底扭转基准形同虚设的局面。

1. 业绩基准“不能随便选”

监管部门将建立“业绩比较基准库”,分为一级库与二级库:一级库包含沪深300等市场公认的宽基指数,主动基金需优先选用;二级库涵盖行业指数等特色指数,若要选用必须说明充分理由,杜绝随意选择的乱象。

截至2025年10月26日,已有176只基金主动调整基准:例如华宝旗下港股通基金更换为更贴合持仓的指数,汇添富的FOF产品则增加商品指数权重,避免因基准不符触碰合规红线。

2. 基金经理薪酬“绑定基准”

新规明确,若基金长期跑输基准10个百分点以上,基金经理的绩效薪酬必须下调。此前,“基金亏穿底、经理工资照拿”的现象备受诟病——2022-2023年基金行业亏损近2万亿,管理费却收了2700多亿,这种“旱涝保收”的模式彻底终结。

据统计,此前有24位百亿规模基金经理跑输基准超10%,按新规其奖金可能直接腰斩;反观招商基金的翟相栋,曾管理规模不足4000万的基金,因严格贴合基准、跑赢基准98.79个百分点,基金规模飙升至百亿(遗憾的是,他于2025年8月离职)。这一案例证明,真正有能力的基金经理从不畏惧与基准对标。

3. 全链条监管“盯紧偏离”

基金公司层面,需由管理层敲定业绩基准,并设立独立部门监测持仓偏离情况。某头部基金公司专门成立“基准监测部”,一旦行业偏离度超过5%就触发预警,立即核查原因并调整仓位。

托管银行也化身“监工”:工行、招行等托管机构划定明确红线,要求全市场选股基金单一行业持仓不得超30%,每日实时监控,临近红线时及时发出提醒。

市场风向生变:基民成最大受益者

改革刚起步,基金市场已显现新变化,其中基民的获得感最为直接。

基金公司“马太效应”加剧

头部基金公司资源雄厚,整改效率更高。某公募机构对12只“风格漂移”基金进行调整后,持仓与基准的匹配度从65%提升至90%,产品依然保持良好销量。

中小基金公司则面临更大压力:2025年已有15家机构因基金基准与持仓不符,新基金发行申请被直接驳回,连市场入场资格都岌岌可危。

基民选基“告别猜谜”

新规要求基金定期报告中必须详细披露:收益与基准的差距、行业配置偏离情况、波动率差异等关键信息。例如,此前想买消费基金,可能拿到手发现重仓全是半导体;如今报告需明确说明食品饮料持仓与基准的偏离度,“伪消费基”一眼就能看穿。

不少基民反馈,现在买基金先看风格是否稳定,再看业绩是否达标,以往爱“跑偏”的基金,赎回量明显增加。

资金流向“更趋理性”

过去被低配1900亿的银行、非银金融板块,有望迎来资金回流;新能源等主题基金则主动调整基准,例如将基准设为“中证新能源指数80%+中债指数20%”,精准对接长期资金需求。

数据显示,2025年三季度主动权益基金规模增长近7000亿,增量资金明显更青睐“定位清晰、贴合基准”的产品,那些盲目折腾的基金已难以吸引资金。

当然,改革也面临挑战:1200多只基准不匹配的老基金需在一年过渡期内完成整改,且不能影响市场稳定;基准库建设需平衡规范与创新,既要避免“一刀切”限制产品活力,又要防范基准滥用。对此,监管部门已组建行业专家组,每年更新基准库,并允许老基金先调整基准再逐步调仓,最大程度实现平稳过渡。

结语:基金行业“刮骨疗毒”,基民钱袋更稳

此次改革本质是给基金行业“刮骨疗毒”:以往靠“风格漂移”博短期收益、拿基民资金当赌注的基金经理,今后将无立足之地;基金公司也不能再靠包装明星经理、打造“爆款”冲规模,必须凭真实投研能力竞争。

对7亿基民而言,改革带来了能看懂、可信赖的“业绩尺子”,终于不用再当“冤大头”。待新规全面落地,基金将真正回归“代客理财”的本质,基民的钱袋子会更稳妥,资本市场也能更扎实地服务实体经济。