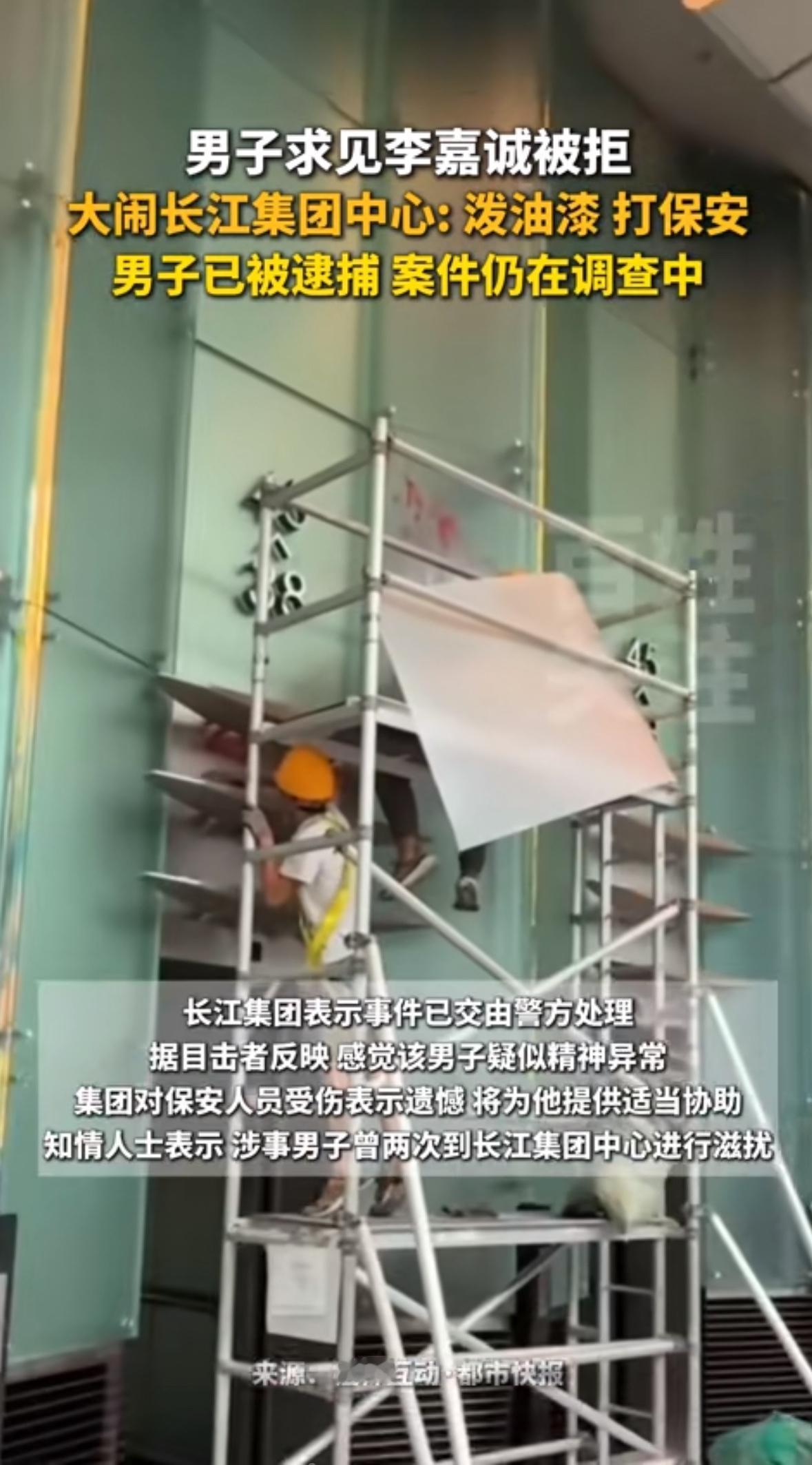

香港中环长江集团中心大堂里,猩红的油漆在光滑的大理石地面上蜿蜒成触目惊心的血痕。49岁的陈姓男子攥着空油漆罐,对着上前阻拦的保安嘶吼:“我要见李嘉诚!”这个来自内地的中年男人不会想到,自己为“见偶像”准备的“见面礼”,最终换来的是手铐和警车的鸣笛声。 泼漆闹剧:一场荒诞的“朝圣” 11月4日上午10时30分,陈某手持三罐红色油漆闯入长江集团中心。他径直走向大堂接待处,要求保安带他上楼见李嘉诚。在被告知“上层大堂无法通往李嘉诚办公室”后,这个男人突然拧开油漆罐,将整罐红油泼向电梯门和玻璃墙。57岁的罗姓保安试图阻拦,却被他用手肘猛击颈部,当场红肿倒地。其他保安迅速报警,警方到场后以“刑事毁坏”和“普通袭击”罪名将其拘捕。 这并非陈某首次“朝圣”。据知情人士透露,他11月3日持双程证来港,4日清晨特意去大埔购买油漆,此前还曾两次到长江集团中心滋扰。目击者描述他泼漆时“眼神疯狂,动作急促”,而长江集团回应称“该男子疑似精神异常”。但无论动机是偏执还是失控,这场闹剧都暴露出极端行为背后的荒诞逻辑——当个人诉求无法通过正常渠道表达时,有人选择用最原始、最暴力的方式“刷存在感”。 富豪安保:铜墙铁壁下的隐患 长江集团中心地处香港金融核心区,安保措施本应密不透风:大堂设有多重身份核验系统,电梯需刷卡分层,高层区域更配备生物识别技术。然而陈某仍能携带油漆罐进入大堂,甚至成功在电梯区泼漆,这暴露出安保链条中的致命漏洞——对“非致命性危险品”的筛查存在盲区。 对比其他富豪的安保配置,李嘉诚的防护等级堪称顶级。其半山豪宅“深水湾道79号”围墙高逾4米,顶部安装高压电网,24小时由退役特种兵值守;日常出行配备防弹轿车及8名保镖,行程路线严格保密。但即便如此,2013年宗庆后晨练时遭刀砍、2002年林汉烈茶室被枪杀等事件仍警示:财富与名望的双重光环下,安全隐患如影随形。此次事件中,陈某虽未能接近李嘉诚,但泼漆行为已对公共秩序造成破坏,更让无辜保安承受身心创伤。 公众情绪:崇拜、质疑与暴力的三角关系 这起事件背后,暗涌着社会对富豪的复杂情绪。李嘉诚从塑料花厂学徒到商业巨擘的奋斗史,曾是“香港精神”的象征;但其晚年“撤资内地”“投资英国”等决策,又让他陷入“资本逐利”的争议。有人将他视为“商业奇才”,也有人批评其“缺乏家国情怀”。这种矛盾心态,在社交媒体时代被进一步放大——当陈某举着油漆罐嘶吼“我要见李嘉诚”时,他喊出的或许不仅是个人执念,更是一部分人对“成功标杆”的扭曲崇拜。 更值得警惕的是,此类极端行为并非孤例。2023年,一名27岁内地男子曾持铁锤砸毁长江集团中心招牌;2015年,一名19岁青年试图翻墙进入李嘉诚豪宅,声称“自己是李嘉诚的亲孙子”。这些荒诞事件折射出一个现实:当社会对财富的崇拜失去理性边界,当个人困境无法通过正常途径疏解,有人会选择将愤怒投射向“成功者”,用破坏行为寻求存在感。 反思:以极端方式表达诉求,最终伤害的是谁? 根据香港《刑事罪行条例》,刑事毁坏一经定罪可处监禁10年,袭击致身体伤害最高可判3年。陈某的冲动行为,不仅将自己推向法律边缘,更让57岁的罗姓保安员承受无妄之灾。这起事件再次证明:暴力从来不是解决问题的途径,以极端方式表达诉求,最终伤害的往往是弱者与自身。 当我们在键盘前指责陈某“疯狂”时,或许也该思考:如何构建更健康的诉求表达渠道?如何避免社会情绪演变为破坏性行为?如何让“成功者”与“普通人”在尊重中和平共处?这些问题,没有标准答案,但每一次极端事件的爆发,都是对社会的一次警醒。 评论区等你发声:你如何看待这场“泼漆闹剧”?是个人精神异常,还是社会情绪的投射?如果你是保安,面对类似情况会如何处理?你的每一条留言,都可能成为照亮社会盲区的火把。 来源:橙柿互动都市快报