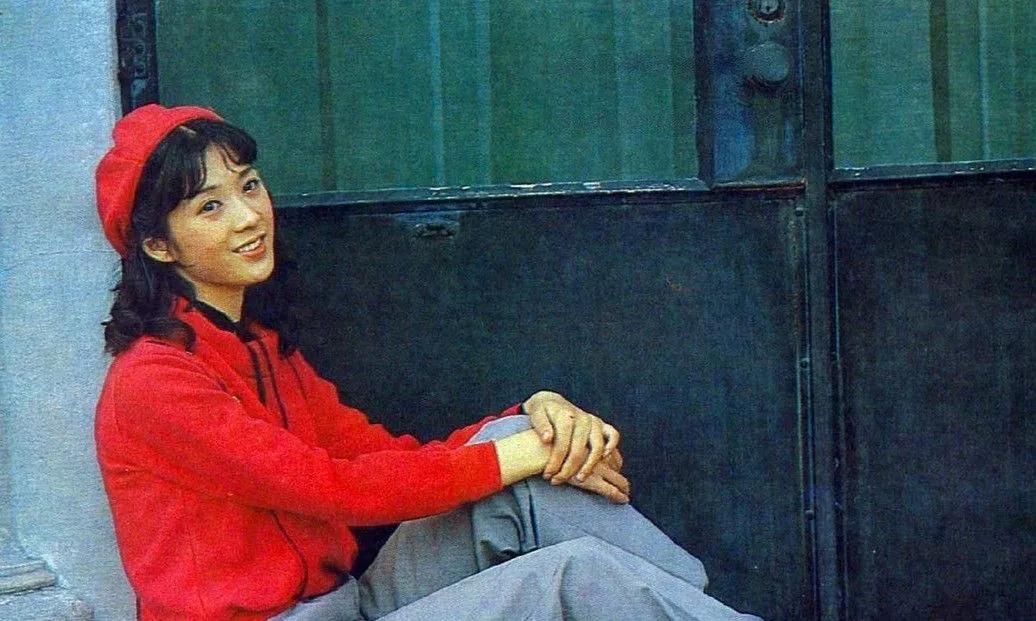

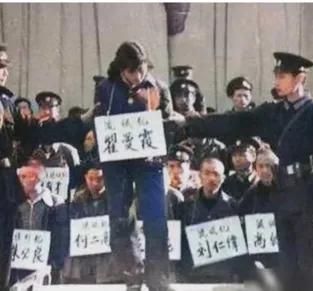

1983年,23岁的“女流氓”翟曼霞因为谈了18个男朋友被判处死刑。然而,行刑前,她突然放声大喊:“性是无罪的!”随后,一阵枪声响起…… 1983年春天,西安的天阴沉得像要塌下来。 刑场外,风里夹着潮湿的土腥味,一个年轻的女孩跪在泥地上,头发被吹得凌乱,她的嘴唇发白,声音嘶哑:“我没罪!” 那一声喊,划破了寂静,也划开了一个时代的裂缝。 她叫翟曼霞,23岁,被判死刑,罪名是“流氓”。 如今听起来匪夷所思,但在那个年代,“流氓”二字可以要人命。 翟曼霞的出身,让她一开始就与众不同。 她出生在西安一个外贸家庭,父亲搞进出 口,母亲是翻译,家里有钱,也开明。 小时候她穿的裙子、戴的首饰都带着“洋气”,让同龄人又羡又怕。 后来,她随父母去了加拿大,那是她第一次见到完全不同的世界。 那边的女孩可以剪短发、穿泳装、笑得肆意;没人因为你“活得太自由”而指指点点。 那段时间,她学会了游泳,也学会了在水中闭眼听自己心跳的声音——那是她理解的“自由”。 1978年她回国,刚赶上国家开始复苏的年代。人们在谈理想、谈改革,却还没学会接受不一样的个体。 她在学校里穿短裤、剪精灵头、挂银项链,走路带风。 别人上课,她在操场上晒太阳;别人腼腆避嫌,她和男同学们一起讨论音乐、游泳、电影。 对于她来说,那只是正常的生活方式。可在别人眼里,那是“行为不端”“败坏风气”。 背后开始有流言:“这姑娘疯了”“整天勾搭男的”“不守妇道”。 她笑笑不理,还照样去河里游泳。偶尔有人围观,她就干脆在岸上打个招呼。 那个年代的中国,刚从封闭中走出来,还没准备好面对这样的“自由”。 所以,当群众举报她“公然裸泳”“作风极坏”时,警察也不知道该如何定义,只能依照那模糊的“流氓罪”条款。 被带走那天,她正在河边晒太阳。警察让她穿好衣服走人,她愣了几秒:“就因为我游泳?”回答她的,是手铐冰凉的触感。 审讯室里,灯光刺眼,警察敲着桌子问道:“你交往过多少男人?” 她翻个白眼:“谈过18个,这不犯法吧?” 对方皱眉:“你这是带坏社会风气。” 她笑得有点冷:“风气?我又没偷没抢,只是穿得少一点,喜欢自由一点。” 这一句,成了她命案卷宗里最刺眼的记录。 那年,全国正开展“严打”,对所谓的“社会败类”零容忍。 谁都知道,时代要“树新风”,而她,正好成了祭旗的人。 开庭那天,她穿着洗得发白的衣服,头发被剪短。 法官宣读罪名时,她突然打断:“我不后悔,我只是不懂,为什么做自己,会是罪?” 台下鸦雀无声。她父母哭着求情,她没有哭,只是轻声说:“别怕,我会走得干净。” 执行前夜,她在看守所对同屋的犯人说了一句:“我想再游一次泳,水里才是最干净的地方。” 没人敢接话,那晚她没睡,一直盯着天花板,偶尔笑一下,像在回忆什么。 天亮,她被带到刑场。 风很大,路边的杨树都在抖,她被推着跪下,膝盖陷进泥里。 行刑官举起枪,她忽然仰头喊:“性是无罪的!”一声枪响,世界静了。 后来,报纸上登了她的通报,标题是《严惩流氓分子翟某某》。 学校开会批判,单位张贴标语。熟悉她的人都闭嘴,不敢提她的名字。她像被从时间里抹去。 可几十年过去,人们再回头看那段历史,才发现她不是“流氓”,她只是太早做了一个自由的人。 她死的时候,正是中国最渴望“新风”的年代,可那个“新风”,还不懂得包容个体的不同。 后来,“流氓罪”被废除,取而代之的是更明确的法律定义。 一个时代学会了区分“犯罪”和“自由”,也学会了尊重一个人做自己的权利。 翟曼霞没看到这一切,她的名字成了警示,写在那个从封闭走向开放的年代边缘。 她的23年像一束光,短促、刺眼,却照亮了后来的人。 她喊的那句“性是无罪的”,不是为自己,而是替无数被误解的人说的。 在那个不允许不同声音的时代,她用一条命,换来了后来人可以自由呼吸的权利。