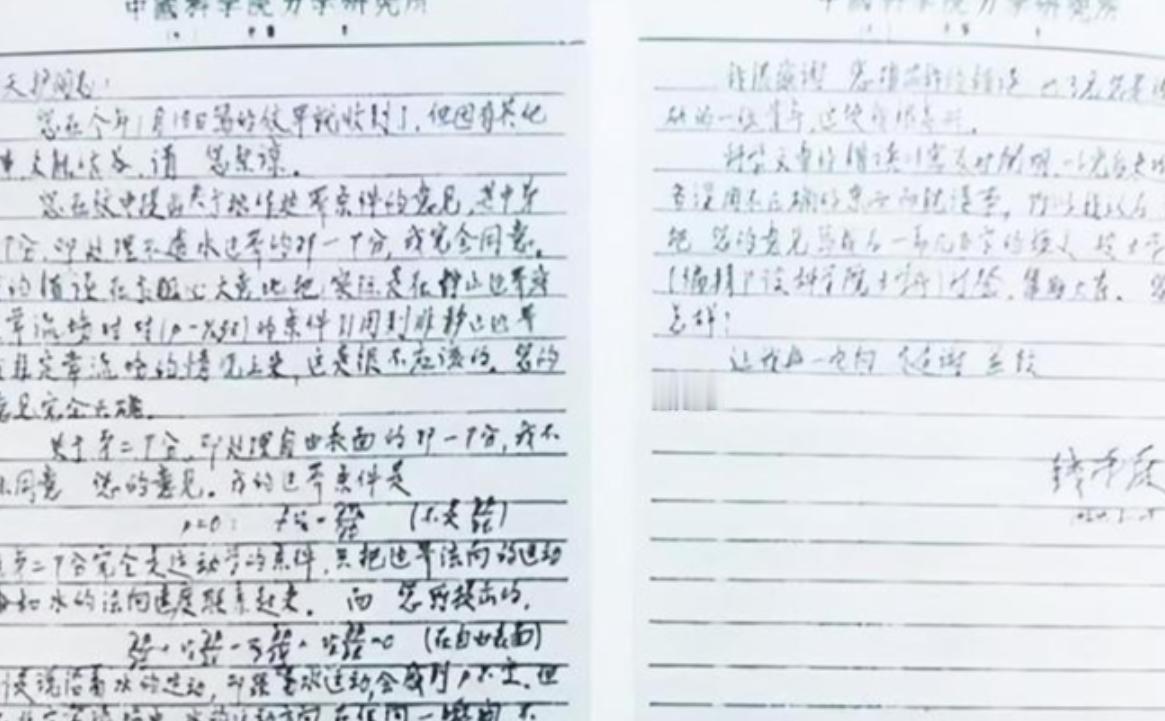

1964年,一个知青在看钱学森的论文时,发现方程推导错了,就给钱学森写信,谁知钱学森不仅回了信,还说:“感谢您指出我的错误!” 戈壁滩上,一本泛黄的期刊摊开在膝头,一个年轻人盯着密密麻麻的公式,眉头紧锁。钱学森的论文,科学界的金字招牌,怎么会有疏漏?犹豫再三,他提笔写信,直指问题核心。信发出后,石沉大海?不料,回音如惊雷,点亮了整个求真之路。这背后,藏着怎样的科学传奇? 上世纪50年代那时候,国家百废待兴,知识青年们响应号召,奔赴边疆开荒。郝天护就是典型代表,早年考入清华大学物理系,专攻固体力学,1953年毕业时已打下扎实基础。两年后,1956年,他有幸参加钱学森的学术报告。那是航空动力学前沿分享,钱学森从海外归来,带来先进理念,郝天护听得入迷,从此视其为力学领域的标杆。 转眼到1960年,郝天护被安排到新疆生产建设兵团农学院。那地方条件苦,知青们白天劳作,晚上自学钻研专业。郝天护也没闲着,坚持看书,尤其是《力学学报》。这份刊物1957年创刊,由钱学森主持,汇集国内力学精华。他总能在农闲时翻阅,保持对专业的敏感。 1964年春天,新一期《力学学报》寄到。郝天护拿到手,径直翻到钱学森的土动力学边界条件文章。这篇论文讨论波传播和不透水边界的数学模型,逻辑严谨,数据详实。可读到方程推导部分,郝天护觉得不对劲。速度势函数的偏导数处理,似乎遗漏了介质连续性的系数调整,导致变形不准。他没急着下结论,反复核对原稿和相关原理,三天下来,确认这是个硬伤。 郝天护明白,这不是小事。钱学森那时已是国防科技骨干,领导导弹项目,威望极高。一个边疆知青指出问题,风险不小。但科学求真,容不得含糊。他决定写信,信中先肯定论文整体贡献,然后直陈疑问,附上自己的修正推导和图表。信寄往北京中国科学院力学研究所,日期是1964年3月。 没想到,信到手不到一个月,回复就来了。钱学森亲笔,满满两页,字迹清晰。信开头直呼“郝天护同志您好”,连续用了多个“您”,语气谦和。他先复述原推导意图,然后承认疏漏:“其中第一部分,即处理不透水边界的那一部分,我非常同意。我论文中的错误是粗心大意导致,这实在是不应该,您的意见完全正确。”最后写道:“感谢您指出我的错误!”还鼓励郝天护把发现写成短文,投到《力学学报》发表。 这份回信的分量,可想而知。钱学森53岁,正值事业高峰,6月刚主持东风二号导弹试飞成功,日程排得满满当当。可他抽时间细看来信,用计算工具验证,确认问题后不护短,直面事实。这态度,体现了老一辈科学家对真理的忠诚,对后辈的提携。 郝天护收到信,立马行动。按建议,他整理稿件,补充边界条件的模拟验证。初投《力学学报》,编辑部稍有迟疑,毕竟作者是知青身份。但钱学森闻讯,亲自写推荐函,文章顺利通过。1966年3月,它刊登在第九卷第一期,题目《关于土动力学基本方程的一个问题》。这篇短文虽不长,却澄清了潜在误区,对土动力学研究有实际推动。 这事不是孤例,而是科学精神的缩影。钱学森一生投身国防,从1935年赴美留学,到1955年回国,他搞导弹、建航天,始终强调集体智慧。郝天护的信,正好印证他那句“科学无禁区”。在社会主义建设中,这样的交流,让知识在基层生根,推动国家科技自立。 郝天护也没辜负这份信任。1978年,他考上清华大学研究生,继续深耕固体力学。后来出国进修,逐步成长为国际学者。1995年,当选美国纽约科学院院士。他后来回忆,那封回信如灯塔,照亮学术路。 回看今天,国家科技迅猛发展,从“两弹一星”到载人航天,离不开这种虚心纳谏的传统。青年才俊在基层岗位上,多些郝天护那样的眼力劲儿,就能多出钱学森那样的成果。