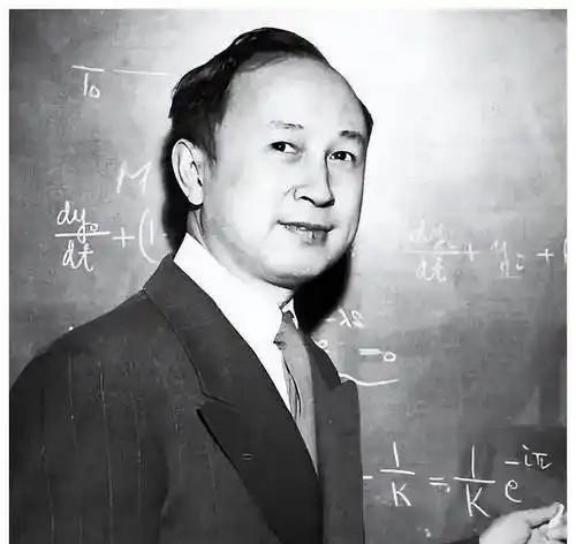

1955年,钱学森回国后,中科院每月给他发350元人民币,后来增聘为院士后,每月增加津贴100元,就是这450元工资,钱学森还总是认为太多了。 一个在美国月入数千美元的顶尖科学家,历经五年软禁,终于踏上祖国土地,却对每月450元的薪水直呼“太高了”,甚至主动要求砍掉部分。这不是节俭小把戏,而是钱学森那份沉甸甸的家国情怀。回国后,他用实际行动诠释了什么叫“为中华崛起而读书”,这份“嫌工资多”的故事,藏着多少不为人知的奉献? 新中国成立那会儿,国家百废待兴,人才匮乏,尤其是像钱学森这样的航空航天专家,更是稀缺资源。他早年从上海交通大学起步,1935年公费留学美国,先在麻省理工学院拿下航空工程硕士,次年转战加州理工学院,拜空气动力学大师冯·卡门为师。没几年,他就成了喷气推进实验室的中坚力量,主导导弹项目,月薪轻松上千美元。那时候,美国国防部对他器重有加,生活优渥,可他心系祖国。抗日战争爆发,他就开始通过信件关注国内局势。1949年,中华人民共和国成立的消息传来,他立刻行动起来,准备回国。 可好景不长,1950年,美国当局以安全审查为名,扣押他的资料,把他软禁五年。钱学森一家挤在狭小公寓,日子难熬,但他坚持学习专业书籍。直到1955年中美大使级会谈达成协议,他才获释。10月8日,他携妻儿登上“克利夫兰总统号”轮船,从洛杉矶启航,穿越太平洋,10月28日抵达北京。周恩来总理亲自在中南海接见他,听取海外见闻。国家对这位归国科学家寄予厚望,中科院力学研究所很快安排他担任特级研究员,月薪定为350元。这在当时已是高待遇,能让一家人过上体面日子,买书添置家用不成问题。 回国后,钱学森没闲着。1956年10月,国防部第五研究院成立,他出任院长,带领团队从零起步,仿制苏联P-2导弹。国家基础薄弱,设备简陋,但他组织大家攻克一个个技术难关,推动导弹工程从无到有。这份工作强度大,责任重,可他从不叫苦。1957年,他当选中国科学院学部委员,薪水增加100元补贴,总额达到450元。学部委员在当时是荣誉加身,补贴也算实惠,相当于许多干部的水平。可钱学森拿到薪水单,总觉得不对劲。国家经济刚起步,科研经费紧张,他一个人的补贴要是多拿,别人就少分了。 1963年9月7日,研究院调整工资级别时,钱学森给党委书记杨刚毅写信,直言自己的待遇超出需要。信里算得清清楚楚:基本工资350元,加上学部委员补贴100元,共450元。他建议把基本工资调到331.5元,总额降到431.5元,还按比例扣减其他部分。组织收到信后,认真讨论,最终批准了他的请求。从那以后,他的月薪就固定在较低档次。钱学森没多说什么,继续扑在导弹研制上。那时候,“两弹一星”工程启动,他是核心骨干,贡献巨大,却始终把个人利益放在一边。 这份心态不是一时兴起,而是钱学森一贯作风。进入上世纪90年代,他的薪水还是控制在低位。1996年2月的工资单显示,应发1979.08元,包括职务工资1465元和各种津贴,扣掉党费46元,实得1933.08元。这点钱,在物价飞涨的年代,够一家基本开销,可他从不计较。相反,奖金到手,他总想着怎么用在刀刃上。1994年,何梁何利基金颁发100万港元奖金,表彰他的航天成就。他二话不说,全捐给西部治沙项目,支持生态建设。次年,另一笔1万多元著作奖金,也转给学校,买实验设备,帮助培养年轻人才。 钱学森不光在钱上节俭,科研眼光也长远。1992年8月22日,他写信给国务院副总理邹家华,分析我国汽车工业前景。那年产量65万辆,他预测到下世纪20年代能达1000万辆。信中建议,别走老路,直接发展电动汽车,跳过汽油柴油阶段,减少污染,提高安全。他列出蓄电池和电机研究路径,国家科委据此布局项目。三十年后,我国新能源汽车产业领跑全球,这封信的先见之明,现在看多准。 而钱学森算账从来不是为自己多赚多少,而是国家怎么最划算。他在美国高薪诱惑下,选择回国投身建设;在工资“嫌多”时,主动让利给集体;在奖金面前,总想着支援科研一线。这不是空洞说教,而是实打实的行动。回想那年代,许多科学家都这样,放弃海外优渥,响应党的号召,扎根祖国。钱学森的经历,提醒我们,今天的科研工作者,也该多想想民族复兴大计。