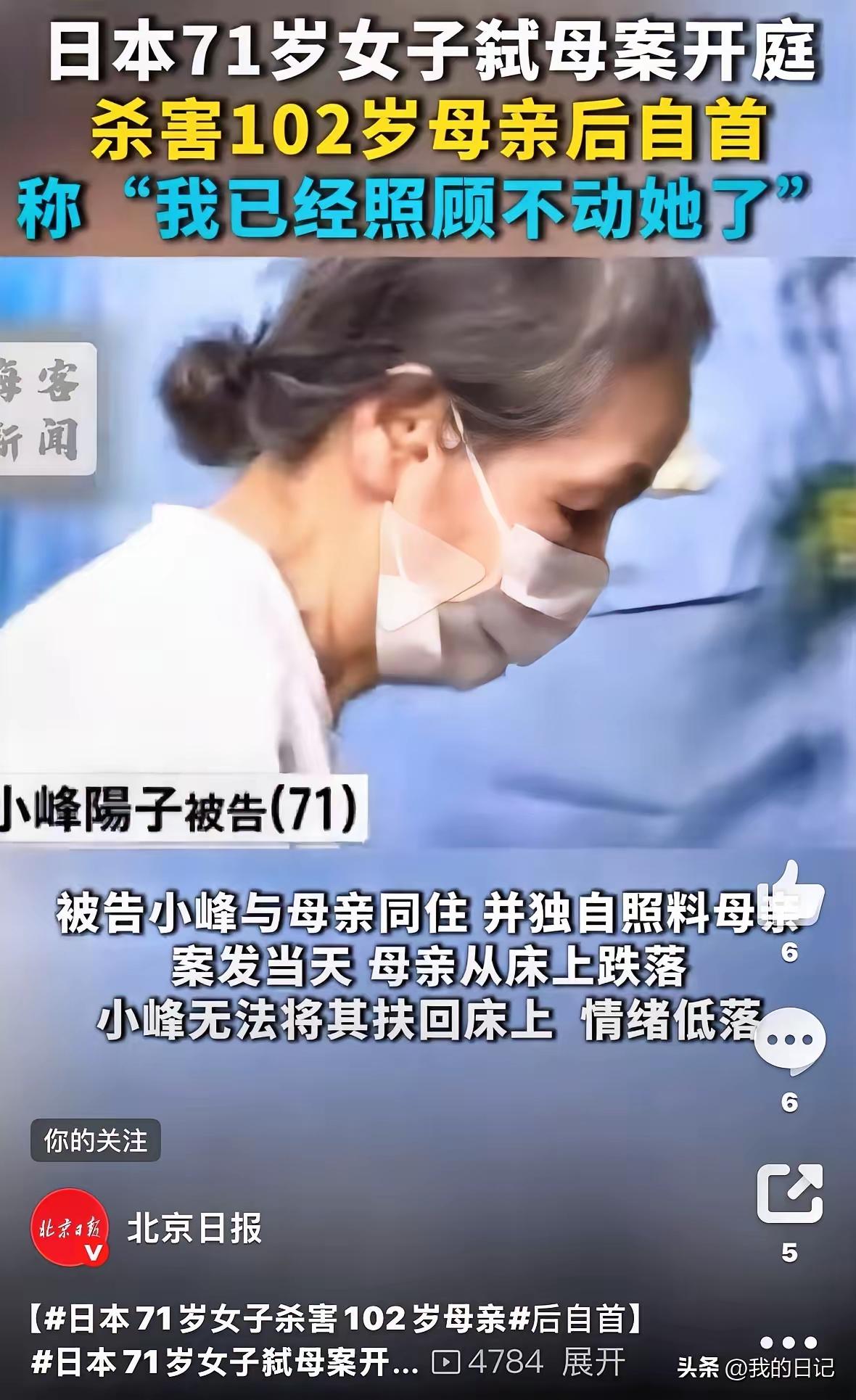

刷到一条新闻让我感慨万千:"71岁的女儿杀害102岁的母亲…",原因就是…女儿自己都老了、却还要力不从心照顾百多岁的母亲,可想而知好心酸无奈。虽然这种事是个别现象,但终归是存在的,事实说明…人活得太久过于长寿,不仅对自己是折磨,更重要的是给子女增添负担拖累! 生老病死是人生常态,我们改变不人生常态。 但我们可以改变…趁年轻的时候努力尽量多赚钱存钱。这样老了以后就可以请人照顾自己,少麻烦子女了。 银发浪潮席卷而来,这样的悲剧像一根刺扎进心里。那位古稀之年的女儿,本该含饴弄孙的年纪,却要日日为母亲擦拭身体、喂饭喂药。她佝偻的脊背扛着两代人的衰老,最终在某个深夜被压垮。这不是简单的伦理悲剧,而是整个时代照见的困局。 数据显示我国失能老人已超4000万,就像站在悬崖边跳舞。当七旬老人照顾百岁父母成为常态,亲情在岁月煎熬中逐渐褪色。那些在深夜崩溃的照护者,何尝不是被温柔枷锁困住的囚徒? 传统孝道在长寿时代遭遇前所未有的挑战。从前“家有一老如有一宝”,如今却演变成“老人照顾老老人”的生存难题。北京某社区发生过更心酸的故事:68岁的儿子用轮椅推着96岁母亲跳河,遗书上写着“妈妈,我实在推不动了”。 存钱养老从来不是冷冰冰的数字游戏。它意味着当你老去时,能体面地选择居家照护而不是拖累子女;能从容地住进养老院而不必看人脸色。日本很多老人七十岁仍在工作,不是热爱劳动,而是在为终将到来的照护危机储备弹药。 生命的价值从来不由年龄定义。摩西奶奶76岁开始作画,创作出1600余幅作品;袁隆平90岁仍奔走在稻田之间。真正的困境不在于活得久,而在于社会支持系统能否托住每个阶段的尊严。 当我们谈论养老储备时,其实在构筑爱的防火墙。它让亲情回归温暖陪伴,而非沦为基础护理的捆绑。上海部分社区试行的“时间银行”令人动容——你今天照顾别人父母,明天别人来照顾你父母。 每个长寿奇迹都该被温柔以待。这需要个人未雨绸缪,更需要完善社区养老网络。北京已建成1000多家养老驿站,专业护工上门服务,让疲惫的照护者能喘口气。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。