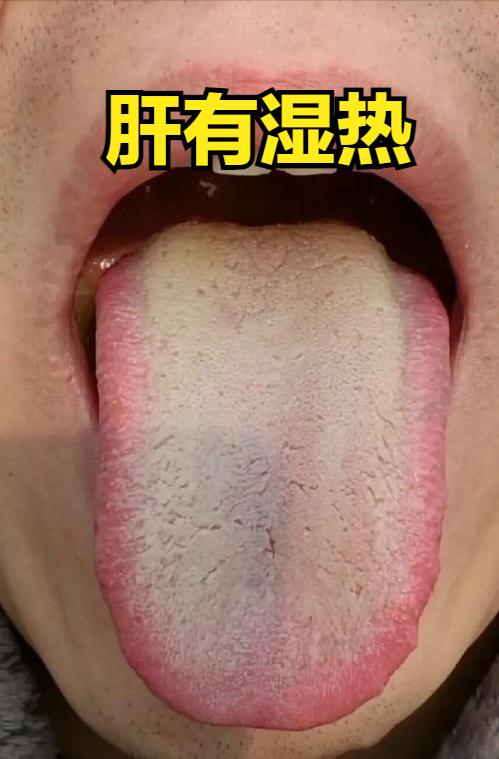

舌红苔黄腻 + 头油、大腿根瘙痒发臭、口干眼干痒,正是肝经湿热循经熏蒸、下注的典型表现,八正散加减能针对性清热利湿,但核心要调整方剂侧重,兼顾 “清肝经湿热”,才能精准解决问题。 一、症状逻辑:肝经湿热的 “循经作祟” 舌象是核心依据:舌质红是 “热象”,舌苔黄腻是 “湿象”,两者结合就是 “湿热内蕴” 的直接信号。 症状的对应关系:肝经循行过头部、眼睛、下焦(大腿根),湿热蕴结肝经后,向上熏蒸会导致头发爱出油、口干舌燥(湿热耗津)、眼睛干痒(湿热上扰清窍);向下下注则会引发大腿根瘙痒、发臭(湿热腐蚀肌肤、滋生异味)。 潜在关联:湿热阻滞肝经气机,还可能伴随烦躁、胸胁胀闷(肝经气机不畅),但核心矛盾仍是 “湿热”,调理关键是 “清热 + 利湿”,让湿热从下焦排出,同时不损伤正气。 二、方剂调整核心:八正散加减,聚焦 “肝经湿热” 1. 基础方适配性:八正散的核心作用 八正散由瞿麦、萹蓄、滑石、车前子等组成,核心功效是 “清热泻火、利水通淋”,原本针对膀胱湿热(尿频尿急),但因其强大的 “利湿” 作用,可通过调整适配肝经湿热 —— 通过利水将体内湿热从小便排出,从根源上解决 “湿” 的问题,再搭配清热药直击 “热” 象。 2. 关键加减:兼顾 “清肝经、解局部症状” 增强清肝经湿热:加龙胆草 10g、柴胡 8g(龙胆草专清肝胆湿热,柴胡引药入肝经,针对性更强)。 缓解头油、眼干痒:加菊花 12g、决明子 10g(清肝明目、疏散头部湿热,改善头油和眼痒)。 改善大腿根瘙痒发臭:加苦参 10g、黄柏 10g(清热燥湿、杀虫止痒,直接作用于下焦湿热)。 兼顾口干舌燥:加麦冬 10g、生地 12g(清热生津,避免单纯利湿导致津液耗伤,缓解口干)。 三、适用与禁忌:避开用药误区 1. 适用人群 核心特征:必须同时满足 “湿热证”(舌红苔黄腻、口干但不想多喝温水)和 “肝经循行部位症状”(头油、眼干痒、下焦瘙痒),比如长期吃辛辣油腻 + 久坐(下焦不透气)的上班族、湿热体质伴随情绪烦躁的人群。 2. 禁忌场景 脾胃虚寒者禁用:平时怕冷、吃凉食易腹泻、舌淡苔白,八正散和加减的苦寒药会加重虚寒,导致腹胀、腹泻加剧。 阴虚体质者慎用:表现为潮热盗汗、舌红少苔、口干咽燥(无黄腻苔),苦寒药会耗伤阴液,加重阴虚。 孕妇慎用:瞿麦、萹蓄有轻微活血通淋作用,需在医师指导下使用;月经量过多者也需减量。 四、用药与日常调理:避免湿热反复 1. 用药细节 服用时间:饭后 30 分钟服用,减少苦寒药对胃的刺激,每日 2 次,按调整后剂量(遵医嘱或参考说明书,一般 6-9g / 次)。 服用周期:症状缓解(舌苔变薄、头油减少、瘙痒消失)后立即停药,一般不超过 1 周(八正散苦寒,长期服用易伤脾胃阳气)。 关键提醒:服药期间多喝温水,帮助湿热从小便排出,增强药效。 2. 日常调理:减少湿热滋生 饮食:多吃清热利湿的食材(冬瓜、赤小豆、绿豆芽、芹菜),严格少吃辛辣、油炸、甜腻食物(火锅、烧烤、蛋糕等,这些会助湿生热),戒烟戒酒。 生活习惯:避免久坐(每 1 小时起身活动 5 分钟,保持下焦透气),穿宽松透气的棉质衣物(减少大腿根潮湿闷热);洗头频率可适当增加,保持头部清爽。 穴位辅助:按揉太冲穴(足背第 1、2 跖骨间,疏肝清热)+ 阴陵泉穴(小腿内侧胫骨内侧髁下缘凹陷处,健脾利湿),各 5 分钟 / 次,每日 2 次,增强调理效果。