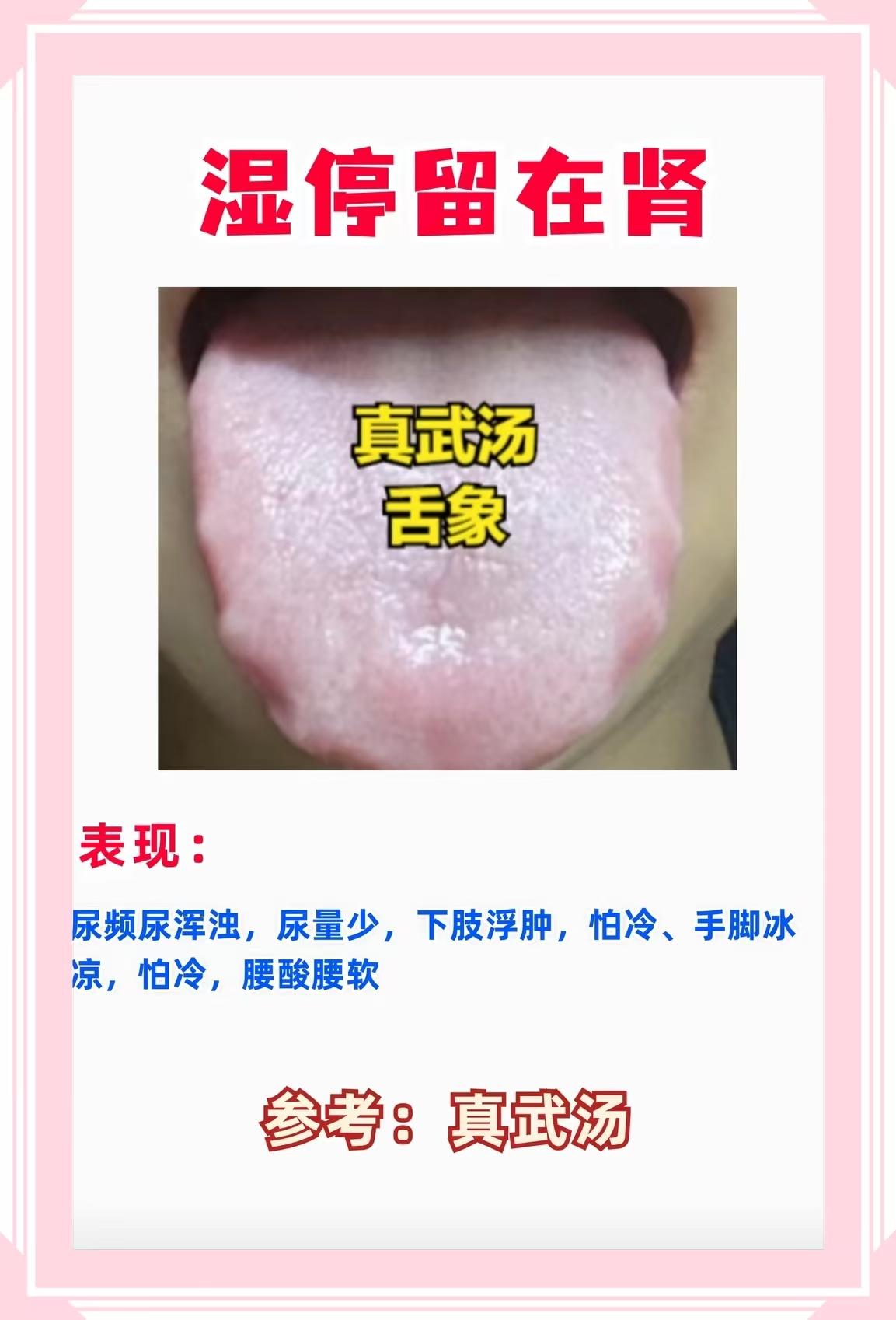

“湿在肾” 的核心逻辑(肾阳不足致水湿内停)和舌象、症状对应特别准!真武汤正是针对 “肾阳虚 + 水湿内停” 的经典方剂,核心是 “温肾阳、利水湿”,通过补肾脏根本阳气,让水湿自然运化排出,而非单纯 “祛湿”,以下从证型本质、方剂适配、用药安全等展开解析: 一、症状逻辑:肾阳不足是因,水湿内停是果 舌象的核心信号:舌根对应下焦(肾、膀胱),舌根厚腻是水湿沉积下焦的直接表现;若同时舌淡苔白、舌体胖大,更能印证 “阳虚”(肾阳不足无法温化水湿)。 症状的对应关系:肾阳是水液代谢的 “发动机”,阳虚则发动机失灵,水湿停于下焦 —— 浸淫腰部则腰部酸重(“腰为肾之府”),阻滞下肢则双腿发沉(“湿性趋下”);肾阳不足膀胱固摄无力,则夜尿频繁;阳虚湿盛影响带脉,女性会出现白带清稀量多。 核心矛盾:不是 “湿单独在下焦”,而是 “肾阳不足撑不起水液代谢”,若只祛湿不温阳,水湿会反复滋生,必须 “温阳 + 祛湿” 同步,真武汤刚好契合这一逻辑。 二、真武汤的组方智慧:温肾为根,利水为用 1. 核心成分分工 温补肾阳(治根本):附子是君药(需炮制后使用),辛热峻猛,直接温补肾阳,激活水液代谢的 “核心动力”,缓解腰部酸重、畏寒;生姜辅助附子温阳散寒,同时温散水湿,避免寒邪与湿邪纠缠。 健脾利水(解症状):白术、茯苓健脾祛湿,因为 “脾主运化水湿”,肾阳不足常伴随脾阳虚弱,健脾能辅助肾脏运化水湿,缓解双腿发沉、白带清稀;茯苓还能直接利水,让水湿从小便排出,减少下焦沉积。 柔肝缓急(防副作用):白芍柔肝养血,既能缓解附子、生姜的温燥之性(避免温阳过度耗伤阴液),又能缓解腰部酸重引发的肌肉紧张。 2. 适配的典型人群 长期畏寒怕冷、体质阳虚者(平时手脚冰凉、冬季加重); 久坐久站、下肢循环差,且伴随肾阳不足者(双腿发沉、腰部酸重); 中老年男性(肾阳渐衰)、产后女性(气血亏虚致阳虚),出现夜尿多、白带清稀等症状。 关键判断点:必须同时具备 “肾阳不足”(畏寒、舌淡、夜尿多)和 “水湿内停”(舌根厚腻、双腿发沉),缺一不可(如仅舌根厚腻但不怕冷、夜尿正常,可能是单纯下焦湿热,而非阳虚湿停)。 三、适用与禁忌:重点避开 “温燥伤阴” 和 “药性风险” 1. 禁忌场景(务必警惕) 单纯湿在肾无阳虚:仅舌根厚腻、双腿发沉,无畏寒、夜尿多、舌淡,可能是下焦湿热(如舌苔黄腻、小便黄赤),用真武汤会助热生湿,应选八正散加减。 阴虚体质者禁用:表现为舌红少苔、潮热盗汗、口干咽燥,附子的温燥成分会严重耗伤阴液,加重阴虚。 孕妇、高血压、心脏病患者慎用:附子有强心、升高血压的作用,需在医师指导下严格控制剂量;阴虚火旺型高血压(头晕、面红、舌红)禁用。 湿热下注者禁用:小便黄赤、尿频尿急、舌苔黄腻,真武汤的温性会加重湿热,导致症状加剧。 2. 用药安全提醒 附子必须炮制:生附子有毒,真武汤所用为 “制附子”,但仍需遵医嘱煎服(一般先煎 30 分钟,降低毒性),不可自行购买生附子入药。 避免长期服用:附子温燥,症状缓解(畏寒减轻、夜尿减少、舌根腻苔变薄)后立即停药,一般不超过 5 天,长期服用易伤阴液。 四、用药与日常调理:巩固温阳祛湿效果 1. 用药细节 服用时间:饭后 30 分钟服用,每日 2 次,按医嘱剂量(汤剂为主,成人每剂煎 2 次分服,儿童、老人减量)。 搭配建议:若腰部酸重明显,可加杜仲 15g、牛膝 12g(补肾强腰);若夜尿频繁,加益智仁 10g、乌药 6g(温肾固涩);若白带清稀量多,加山药 20g、芡实 15g(健脾固带)。 2. 日常调理:温肾祛湿,减少复发 饮食:多吃温补肾阳、利水湿的食材(羊肉、韭菜、核桃、赤小豆、冬瓜),可煮羊肉山药汤(羊肉 50g + 山药 20g + 生姜 3 片),避免生冷、寒凉、甜腻食物(损伤肾阳、助湿生痰)。 习惯:注意腰部保暖(避免露腰、吹空调直吹腰部),避免久坐(每 1 小时起身活动,促进下焦气血循环);睡前用 40℃温水泡脚(可加少量艾叶),温通下肢经络,辅助祛湿。 穴位:按揉肾俞穴(背部第 2 腰椎旁开 1.5 寸)+ 关元穴(脐下 3 寸),各 5 分钟 / 次,每日 2 次,增强温补肾阳的效果;搭配阴陵泉穴(健脾利湿),加速水湿排出。