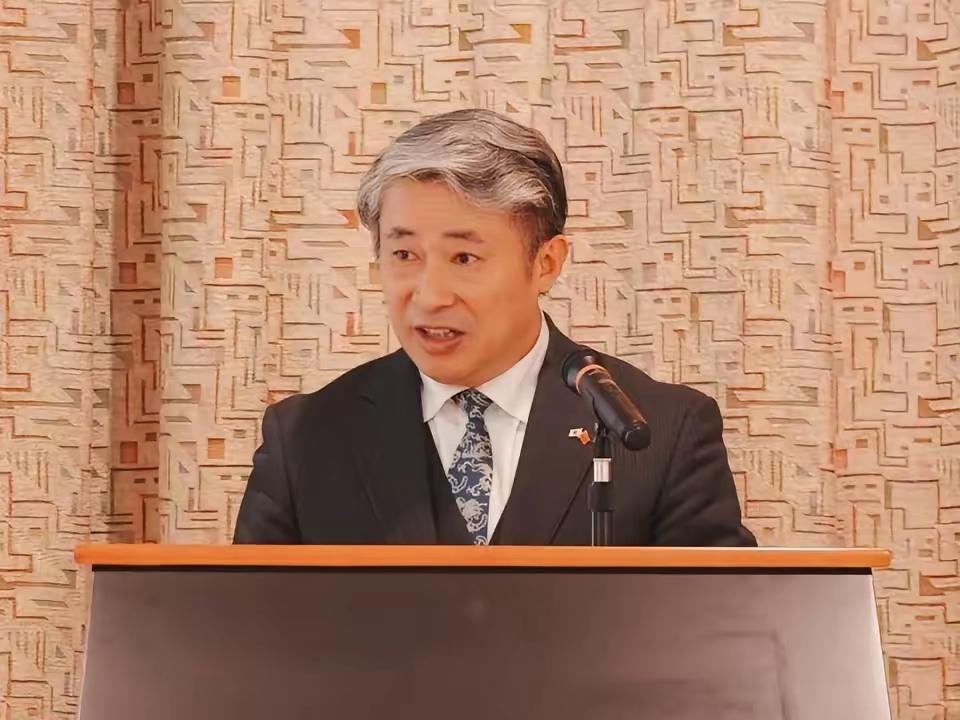

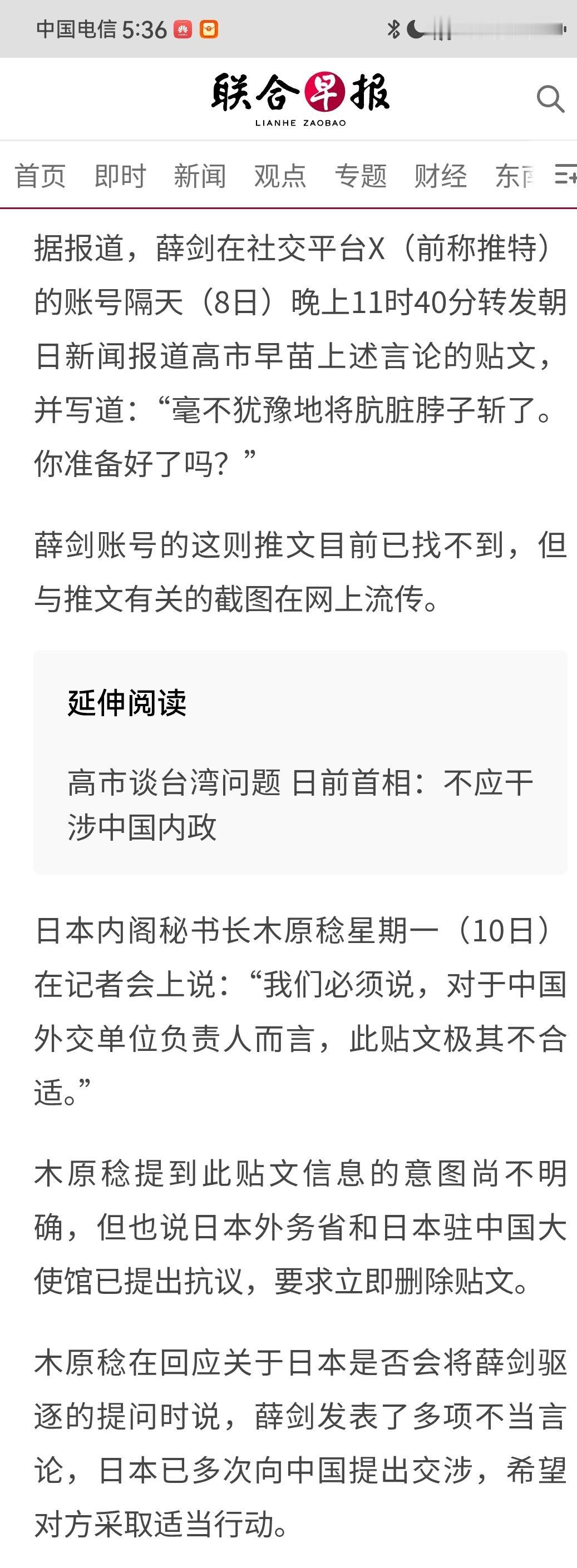

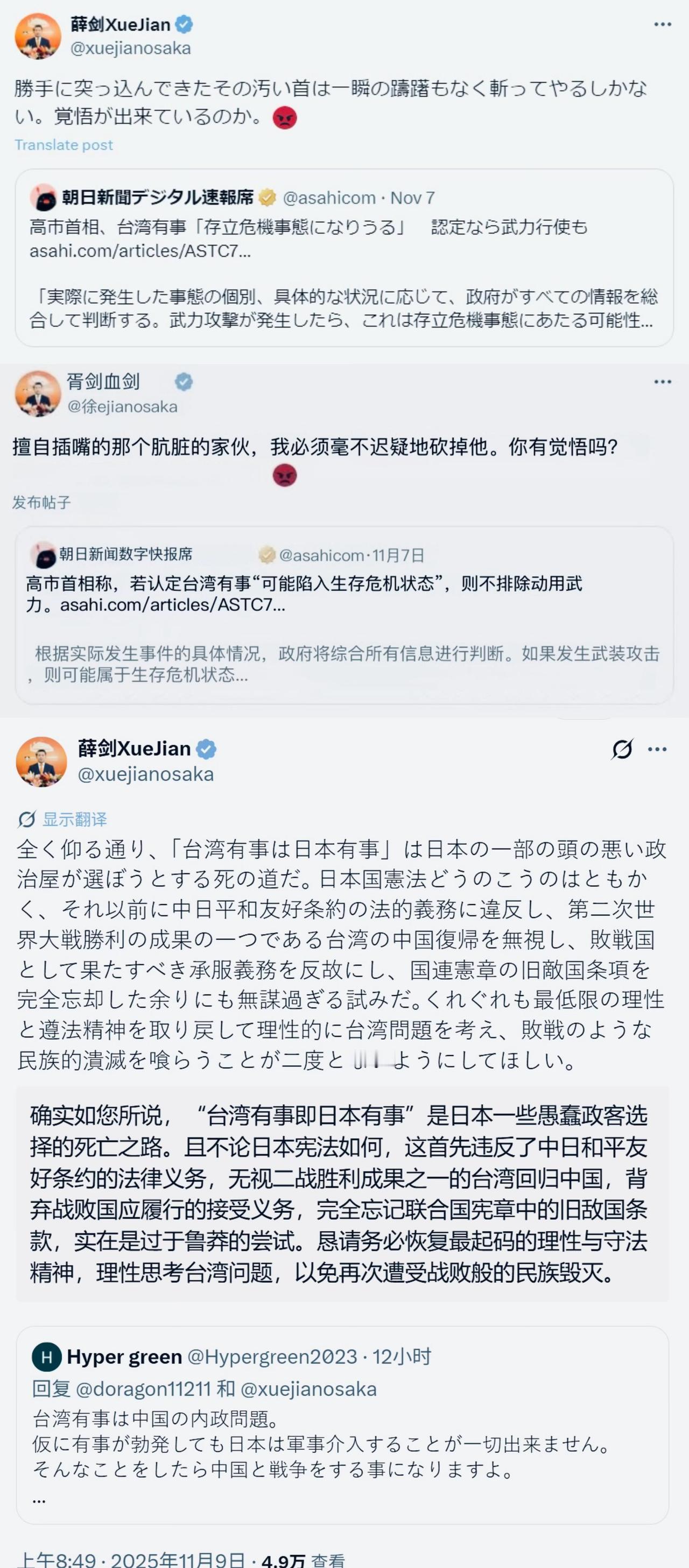

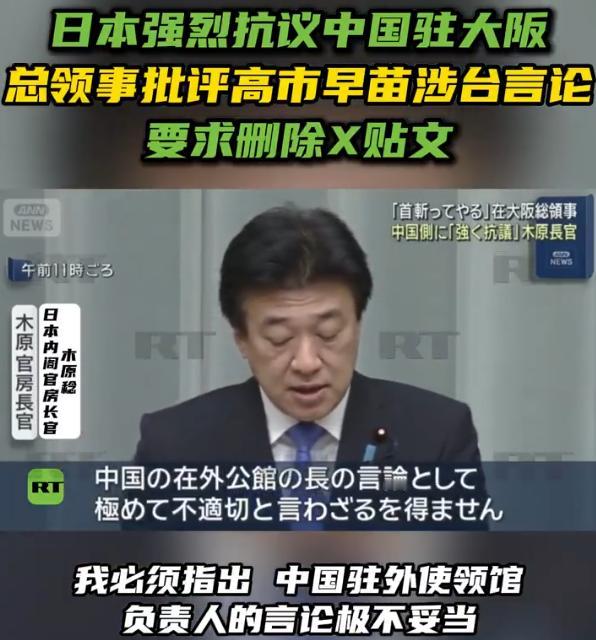

中国的强硬外交,令美日等挑衅者感到忌惮!驻大阪总领事薛先生的推特发言,让不少日本人看得牙痒痒! 薛剑总领事的推特绝非普通的外交公告板,当他就历史认知、领土争议等敏感话题直言不讳时,这些推文已超越了简单的外交辞令,成为新时代中国公共外交的生动注脚。 这种变化并非孤例,而是中国整体外交风格演进的一个缩影。 纵观近年中国外交轨迹,从阿拉斯加中美高层战略对话中"美国没有资格居高临下同中国说话"的表态,到各类国际场合坚定维护核心利益的立场,中国外交语言体系正在经历深刻重塑。 这种转变的背后,是中国综合国力提升带来的外交自信,也是对新国际格局的主动适应。 日本网民的强烈反应,恰似一面镜子,映照出中日关系的复杂经纬,历史心结、领土争端、区域主导权竞争——这些结构性矛盾在社交媒体时代被无限放大。 一条推文就能瞬间点燃累积的情绪,这正是数字时代的传播特性:信息传递被极致压缩,而情绪共振却被无限放大。 值得玩味的是,这种"令人生气"的外交表达,实则是中国对国际博弈新态势的战略反制。 当某些国家在中国核心利益问题上持续试探底线时,中方不再满足于传统的外交辞令,而是选择以更直接、更鲜明的方式亮明立场。 这种变化让习惯了中国以往温和表态的国际社会需要重新适应。 从传播效果看,薛剑总领事的推特虽然引发部分日本网民不适,却成功实现了信息的直达。 这种"零过滤"的公共外交新模式,打破了传统媒体的信息壁垒,确保了中方立场的完整呈现,在舆论战场上,这无疑是一次有益的尝试。 深入观察,我们能清晰看到数字时代外交形态的深刻转型,外交不再局限于闭门谈判和正式照会,更延伸至面向大众的舆论场。 每个外交官都可能成为前线战士,每条推文都可能成为外交战场上的利器,这种变革对外交官素质提出了全新要求:既要懂政策,又要通传播。 中日关系犹如一件精致的瓷器,既有历史文化的精美彩绘,又有现实裂痕的细微纹路。 薛剑总领事推特引发的舆论风波,某种程度上正是这种复杂关系的数字投射。 它让我们看到,两国国民之间的认知差距和情感温度,远非简单的友好或对立可以概括。 中国外交的风格转型是一个值得持续观察的动态过程。 从薛剑总领事的推特引发的多维反响中,我们可以窥见中国正在探索一条与自身国际地位相契合的外交表达路径。 这种被部分人认为"令人牙痒痒"的外交表述,本质上是中国对长期国际话语权不平衡的一种矫正。 传统国际舆论场由西方主导的格局下,中国往往处于被动回应地位。 而今,中国开始以更主动的姿态设置议程、表达立场,这种转变难免会引起习惯旧有模式者的不适感。 然而,强硬外交的真谛在于分寸的艺术,坚定的立场表达不等于一味强硬,公共外交的终极目标是争取理解而非制造对立。 如何在捍卫国家核心利益的同时,保持对话渠道的畅通,如何在直抒胸臆的同时,不放弃寻求共识的可能,这些都是新时代中国外交需要持续探索的重要课题。 日本民众对薛剑总领事推文的反应也给予我们重要启示:公共外交的效果不仅取决于我们"说什么",更取决于受众"如何听"。 文化差异、历史记忆、媒体环境等诸多因素都会影响信息的最终接收效果,深入了解受众的心理特征和信息接收习惯,应当成为现代外交工作的重要组成。 社交媒体时代的外交是一场全新的博弈,规则正在实践中形成,中国的外交官们站在这一变革的前沿,他们的每一条推文都是在书写外交实践的新篇章。 这个过程难免会有试错,会引起争议,但无疑这是中国深度参与全球治理的必由之路。 最终,成功的外交不仅要让对手感受到压力,更要让世界听懂中国的声音,理解中国的立场,乃至认同中国的理念。 这需要时间的沉淀,需要智慧的积累,更需要在外交的坚定性与灵活性之间找到那个完美的平衡点。

随缘

倭寇的肮脏头颅就的砍下来

随缘

支持薛总领事

兰陵王

砍首非常好