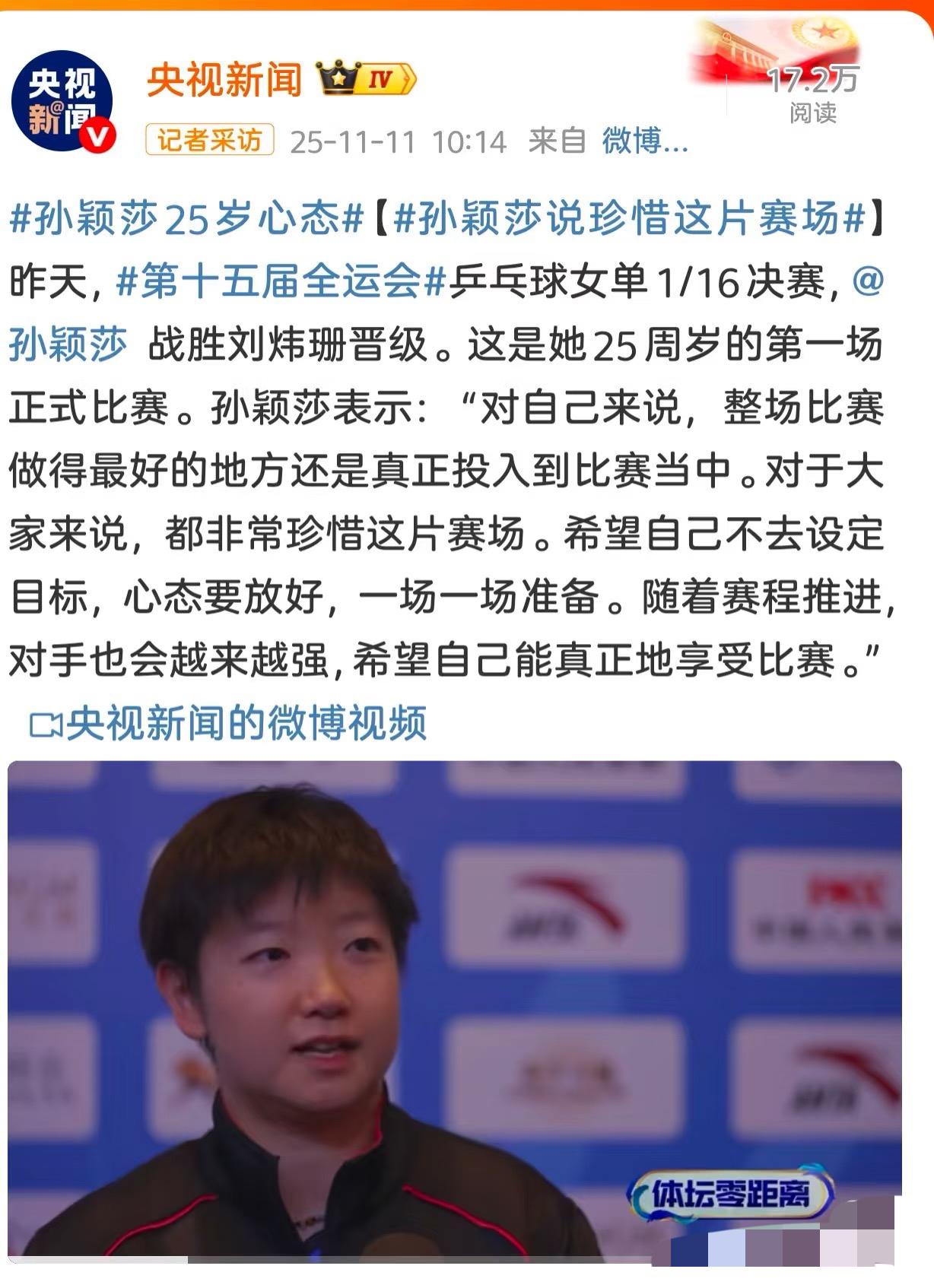

[太阳]字幕悄悄改了,“中国香港”四个字突然没了。2025 年全运会赛场藏着让全网越品越有味道的小变化,不是哪个选手爆冷门,不是新场馆多惊艳,而是香港队战袍上的字,直播字幕里,标注悄悄从“中国香港”变成“香港”。这四个字的增减没官宣没解释,却在场内外掀起热议。 (信息来源:新华网——展现风采 携手奋进——港澳健儿的全运情结) 11 月的珠江畔,体育热潮席卷粤港澳三地,首次由三地联合承办的全运会正式拉开帷幕。 广州的开幕式气势恢宏,深圳的闭幕式点亮夜空,港澳的特色赛场各具风情。赛场上,运动员们奋力拼搏的身影令人热血沸腾,而一处藏在细节里的小变化,却悄悄引发全网温暖热议。 香港队战袍上的标识、直播字幕里的标注,从大家熟悉的“中国香港”简化成“香港”。 这一没有官宣、没有解释,却覆盖所有比赛项目的调整,没有掀起争议波澜,反而成了“一国两制”在体育领域最生动的注脚,越品越有家国同心的深意。 这绝非临时起意的改动,而是国内体育赛事惯例的自然延续。 香港回归后,体育界就定下了“内外有别的规矩”:去奥运会、亚运会这类国际赛场,必须以“中国香港”的名义参赛,悬挂专属区旗、奏响专属区歌。 这既是遵循国际体育组织的规则,更是守住国家主权的坚定表达。 而到了全运会这种全国性赛事,情况早已不同 ——从 1999 年香港第一次组团参赛开始,赛场上的标识就主打“香港”二字,只有官方注册文件里会写清完整名称。 随着粤港澳大湾区融合越来越深,这一惯例也愈发清晰,2017 年后国内赛事里“中国香港”前缀的使用率已下降了30%,大湾区运动会等区域性赛事早就用了简化称谓,这次全运会不过是顺应趋势的统一规范。 本届全运会的特殊背景,让这个细节被更多人看见、放大。 作为首次三地联手办赛的全国盛会,赛事玩出了不少新花样——105 个竞赛场馆串联起 19 座城市,港珠澳大桥上的公路自行车赛更是实现 “一赛跨三地、六次进出关” 的创举。 香港这次派出史上最大规模的代表团,赛事刚开始,篮球赛直播里首次出现“香港队”的字幕时,还有观众以为是技术失误,可随着项目陆续开赛,大家发现这一调整贯穿始终。 查了官方参赛名录,大家才确认,代表团正式名称没改,只是转播和赛场呈现时,用了和北京队、广东队等省区市代表团一致的简化称谓,亲切又自然。 这背后是粤港澳大湾区早已你中有我、我中有你的融合图景。 三地用“同频沟通、同心决策、同步执行”的模式办赛,不仅组织上无缝衔接,文化表达里更满是同心同源的心意。 会徽是木棉花、紫荆花、莲花交叠成的同心礼花,奖牌“同心跃”带着港珠澳大桥同心结的造型,就连吉祥物这对被网友戏称为“大湾鸡”的中华白海豚,头顶都藏着三地的代表色。 体育领域的协作早铺就厚实基础:香港田径队请内地教练,广东训练基地接收香港青年梯队,全运会组织团队里三成成员来自香港,跨境赛事靠“前置查验、闭环管理”实现通关零延时。 就像香港运动员说的,在内地参赛被叫“香港队”,就像深圳队不会被称作“中国深圳”一样,这种平等的日常称呼,反而让心与心的距离更近了。 事件发酵时,主流共识一直很清晰。多数网友觉得这调整特别合理,国内赛事里各代表团本就该平等称谓,香港是中国一部分的事实,根本不用靠前缀反复强调。 少数中老年朋友因习惯了“中国香港”的说法,会有点陌生,还有人担心海外转播会产生混淆,但留学生们纷纷回应,国际社会对香港的中国属性认知很明确,完全不用过度焦虑。 全运会组委会负责人回应,这次调整是为体现国内赛事的统一性和区域平等性,符合惯例也贴近日常交流,专家则说,这种细微变化恰恰是国家认同越发牢固的自然流露。 这个“字少情深”的调整,带来了超出预期的温暖影响。 赛场上,广东话主播喊“香港班”时,弹幕里满是加油、好样的,和谐又热闹;赛场外,香港启德体育园将成为国家队南方训练中心,内地青训体系的引入会让香港体育产业更上一层楼。 直播平台开通的方言解说台、无障碍看台上的智慧服务,和“香港”称谓的简化相互呼应,织就了一张包容开放的融合网络。 “香港”二字在国内赛事中的称谓演变,见证着大湾区从地理邻近到心灵相通的跨越。 这一无需官宣的调整,没改变任何官方规范,却用最温柔的方式诠释了“一家人不说两家话” 的默契。国际赛场的“中国香港”守住国家主权底线,国内赛场的“香港”彰显区域平等融合。 当全运圣火在珠江之畔熊熊燃烧,这个藏在战袍与字幕里的小变化,早已超越了标识本身,成为国家自信与区域融合的生动注脚。