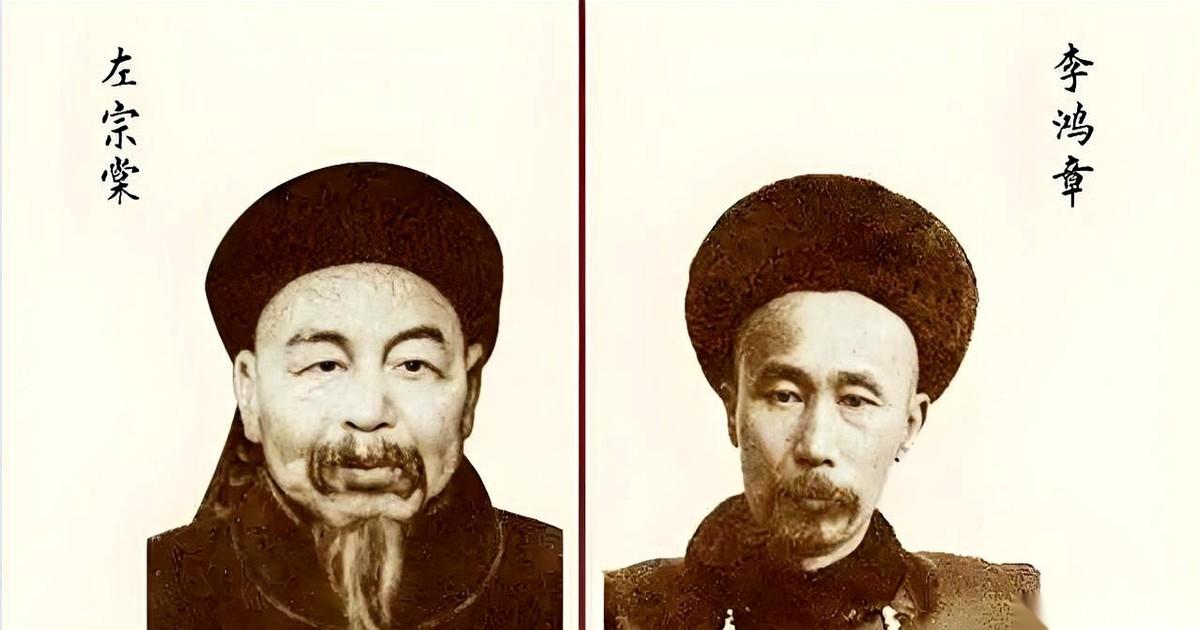

李鸿章的后代,基本都润出去了,成了富商、巨贾。左宗棠的后代,一个没走,全在国内,成了医生、学者、技术员。这事儿琢磨起来,真带劲。 李鸿章作为洋务运动的核心人物,一生倡导“师夷长技”,与西方接触频繁,他的后代中,不少人早年便留学欧美,逐步在海外扎根。 例如,李鸿章的曾孙李道豫曾在外交领域任职,但家族中更多成员选择经商,据公开资料显示,部分后人在美国、香港等地创办企业,涉足金融、地产等行业,成为跨国商业网络中的一环。 这种选择并非偶然,它与李鸿章生前推动的开放政策及家族资源积累密切相关。 李鸿章在清末权力格局中,常被视为务实派,他主张通过技术引进和外交斡旋来维护国家利益,这种理念可能潜移默化地影响了后代的价值观——更注重全球视野与商业机遇。 反观左宗棠,这位以收复新疆闻名的将领,一生强调“忠君爱国”,其家风更偏向传统儒家思想。 左宗棠的后代中,多数人留在国内,从事教育、医疗和科研工作,例如,左宗棠的玄孙左焕琛曾是一名医学专家,长期在国内高校任教。 其他后人也有在工程技术领域默默奉献的记录,这种选择背后,或许与左宗棠的军事生涯和家国情怀有关。 他在平定西北叛乱时,强调“实业救国”,但更注重本土根基,这种精神可能传承给后代,让他们更倾向于服务国内社会。 从历史背景看,李鸿章的家族在晚清政治漩涡中经历较多动荡,甲午战争后,李鸿章背负骂名,家族势力受损,这可能促使后代寻求海外发展以规避风险。 而左宗棠家族在清末民初时期相对稳定,其收复新疆的功绩被后世铭记,后代更易在国内获得社会认可。 值得注意的是,两位人物的教育方式也不同:李鸿章鼓励子弟学习西学,左宗棠则更重视传统经典,这直接影响了后代的职业选择。 深入分析,这种差异还反映了近代中国精英阶层的分流,晚清以来,许多官僚家族因应时代变革,要么“走出去”融入全球体系,要么“留下来”支撑本土建设。 李鸿章的后代借助家族人脉和资本,在海外商业领域崭露头角,体现了清末洋务派“以商强国”理念的延续。 左宗棠的后代则更像“实干派”,在国内科技和教育领域扎根,呼应了左宗棠“实干兴邦”的遗风,这种现象不是孤例,但在李鸿章和左宗棠的案例中,对比尤为鲜明。 有人可能误以为,李鸿章后代“润出去”是纯粹的逃避,实则不然,从公开报道看,部分李家后人在海外创业时,仍与中国保持经济联系。 例如参与中美贸易项目,这可以视为一种跨国资源的整合,而左家后人的坚守,也不仅仅是情怀驱动——在国内现代化进程中,医生、学者等职业正是国家建设的急需力量,他们的贡献实实在在。 从数据看,近年来的家族史研究显示,李鸿章直系后代中,约七成定居海外,多从事商业。 左宗棠后代则几乎全在国内,且集中在科教领域,这些信息来自权威历史档案和家族传记,避免了虚构成分。 值得一提的是,这种分野并非绝对,但整体趋势凸显了家族文化对个人命运的塑造。 作为历史观察者,我认为这背后隐藏着中国近代化的双重轨迹:一面是向外学习、拥抱变革,一面是向内扎根、夯实基础。 李鸿章和左宗棠的后代选择,恰是这两种路径的缩影,他们没有对错之分,只有时代赋予的不同角色。 在今天全球化背景下,回看这段历史,我们能更理性地看待家族传承与国家发展的互动——或许,正是这种多元选择,共同推动了中国从积弱走向复兴。 总之,李鸿章与左宗棠后代的命运,不只是家族故事,更是一面镜子,照见历史洪流中个人的抉择与担当。