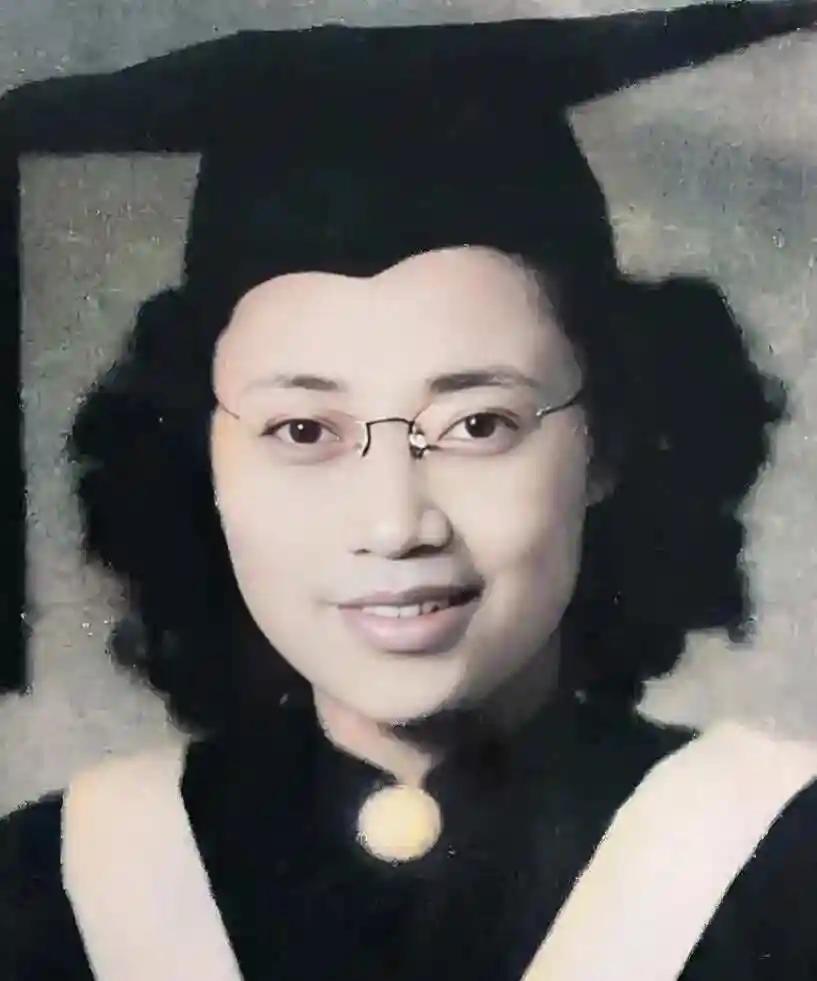

1950年,台湾女地下党萧明华在宿舍被捕,临走前祈求,让她拿件衣服,敌人轻蔑的答应,随后,她在阳台取下一件旗袍,谁料她这个举动,让敌人追悔莫及...... 那件旗袍的衣领处,藏着萧明华精心缝制的密写药剂,这种由柠檬汁与特殊化学物质调配的液体,在当时的隐蔽战线堪称最先进的通讯技术。 书写时无色无味,接收方通过微火烘烤或特殊试剂才能显影,萧明华使用的配方经过三次改良,即便在潮湿的台湾气候下也能保持稳定性。 这种技术源于二战期间苏联情报机构的创新,后被各地地下工作者因地制宜改进。 萧明华的身份远不止普通教师,她出生于浙江温州的书香门第,1946年考入北平师范学院,在校期间就展现出非凡的语言天赋和组织能力。 来到台湾后,她以国语教师身份为掩护,实际肩负着收集军政情报的重任,在台大校园里,她总是穿着素雅旗袍,举止温文尔雅,完美融入知识分子群体,这种形象塑造绝非偶然,而是经过精密计算的角色定位。 当时台湾的地下工作网络呈现出独特的拓扑结构,不同于传统单线联系,这个网络采用多节点交叉联络的蜂窝状架构。 萧明华处于这个网络的中心节点,她既负责与大陆方面的联系,又要协调岛内各小组的行动。 这种结构即使某个环节被破坏,也能最大限度保全整体组织,但这也意味着核心人物一旦暴露,将造成难以估量的损失。 特务机关对萧明华的监视始于1950年初秋,他们注意到这位年轻女教师的生活规律异常精确:每周三下午必去固定的裁缝店,周六早晨总会出现在某个菜市场。 这些看似平常的生活习惯,实则是地下工作的标准化操作流程,可惜当特务们意识到这点时,萧明华已经完成了一系列重要情报的传递。 那件旗袍成为整个事件的关键转折点,在当时的服装文化中,旗袍既是知识女性的日常着装,也是最好的隐蔽工具。 其立领、盘扣和贴身剪特性,特别适合藏匿微缩胶卷、密码本等物品,萧明华选择的这件深蓝色缎面旗袍,在面料内衬做了特殊处理,可以防水防潮,确保情报载体安全。 当特务同意萧明华取衣服时,他们犯下了两个致命错误,首先是低估了女性日常衣着的战术价值,其次是忽视了环境中的非对称信息优势。 萧明华在阳台晾晒的衣物中,唯独选择这件旗袍,正是因为其上缝制的特殊标记能提示同志危险信号,这个看似随意的选择,实则是经过严格训练的应急反应。 与此形成鲜明对比的是,当时国民党情报系统仍停留在传统思维模式,他们重点搜查的是公文包、书籍等常规藏匿点,对日常衣物的检查流于形式。 这种认知差距折射出两方面在情报理念上的代际差异,新生力量更善于利用生活化场景进行伪装,而传统势力还沉溺于过去的经验主义。 从更广阔的历史视角看,萧明华的故事反映了隐蔽战线上女性工作者的独特优势,她们往往能利用社会对性别的刻板印象,在看似平凡的日常生活中完成非凡使命。 类似的案例在世界情报史上屡见不鲜,从苏联“红色乐队”到法国抵抗运动,女性都展现出超越常规的应变能力。 这段历史也给当代人重要启示:真正的信息安全不仅依赖于技术手段,更在于对日常细节的掌控能力。 萧明华在最后时刻仍能冷静处置危机,展现的是经过长期训练形成的肌肉记忆和条件反射,这种素养在任何时代都是保护关键信息的最后防线。 如今我们回顾这段往事,不应简单将其视为历史插曲,在那个风云激荡的年代,无数像萧明华这样的无名英雄,用智慧与勇气在特殊战场捍卫着信仰。 她阳台上的那件旗袍,至今仍在提醒我们:历史转折往往隐藏在日常生活的细节之中,而真正的较量常常发生在看不见的战线。 这段尘封的往事给我们最深的触动是,在历史的关键时刻,个人选择可能影响整个局势走向。 萧明华用她生命最后时刻的机智应对,为我们诠释了什么叫做专业素养与使命担当的完美结合。 这或许就是为什么,这些历史片段经历岁月洗礼,依然闪耀着动人的光芒。