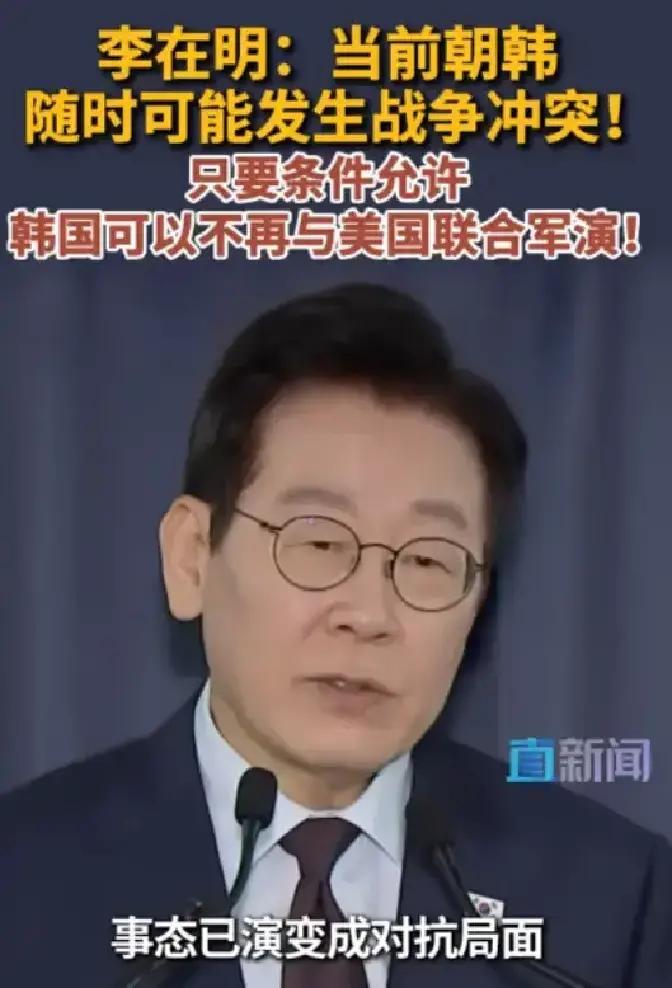

中日关系越来越冷了! 第一个坐不住的人出现了!那就是韩国的李在明…… 最近我和一位做日韩贸易的朋友喝咖啡,他叹气说,订单忽然停在报价阶段,买家都在看风向。他指着手机新闻,李在明提议缩减与美军的联合演练。我问他怕什么。他说,不是怕练兵,是怕一旦局势升温,港口、保险、汇率一起跳,平时辛苦赚的利润,一天就蒸发。 美国把力量往太平洋挪,日本加快军费和部署,周边像一根绷紧的弦。朝鲜试射频繁,航线改道,货柜延误,连旅游公司也开始退团。韩国最担心的不是谁赢谁输,而是第一分钟就被卷进去。首尔离边境太近,任何误判都可能变成现实。 李在明的表态,引来两种声音。反对者说这是示弱,支持者认为这是止损。我更关心的是账本。军演一次花多少钱?油料、补给、加班费谁买单?当预算把教育和社保挤得发紧,社会的情绪自然会变脆。一个防务顾问告诉我,训练不是不要,而是要把节奏降到安全所需,别用炫技的方式刺激邻居。 我看到一份行业内部纪要,说只要极端情况出现一次,某些关键设备的到货就会被卡三个月。芯片厂停一天,比军演一周还贵。你说韩国能不紧张吗?很多企业在中国有供应,在日本有客户,一边冷下来,另一边立刻跟着降温,现金流就抽筋。影业、游戏版权谈判也出现变数,大家都在拖。 有人把区域合作当成保险。保险当然要买,但也别把车钥匙交给保险公司。韩国需要两手准备:同盟关系维持,但减少高调动作;对周边保持沟通渠道,设定航线、渔业、救援的应急规则;供应链上做备份仓和多源采购,把断供的概率压到最低。外交上少喊口号,多谈具体清单,比如签证便利、科研合作、互认标准,这些比姿态有用。 我理解李在明的选择,不是站队,而是把风险从“立刻发生”变成“可控延后”。这对普通人更重要。资本最怕不确定,一旦感觉降温,资金会先走。反之,如果看到降噪的信号,市场会慢慢恢复。 悬念还在。传闻下周可能有新的试射,看看首尔怎么应对。是拉警报,还是开热线?是继续大规模演练,还是采取低可见度的战备?我的判断是,越是风高浪急,越要把手放在方向盘上,而不是被车推着跑。棋盘很大,但也可以选择握住自己的路线,不让别人随手推动。