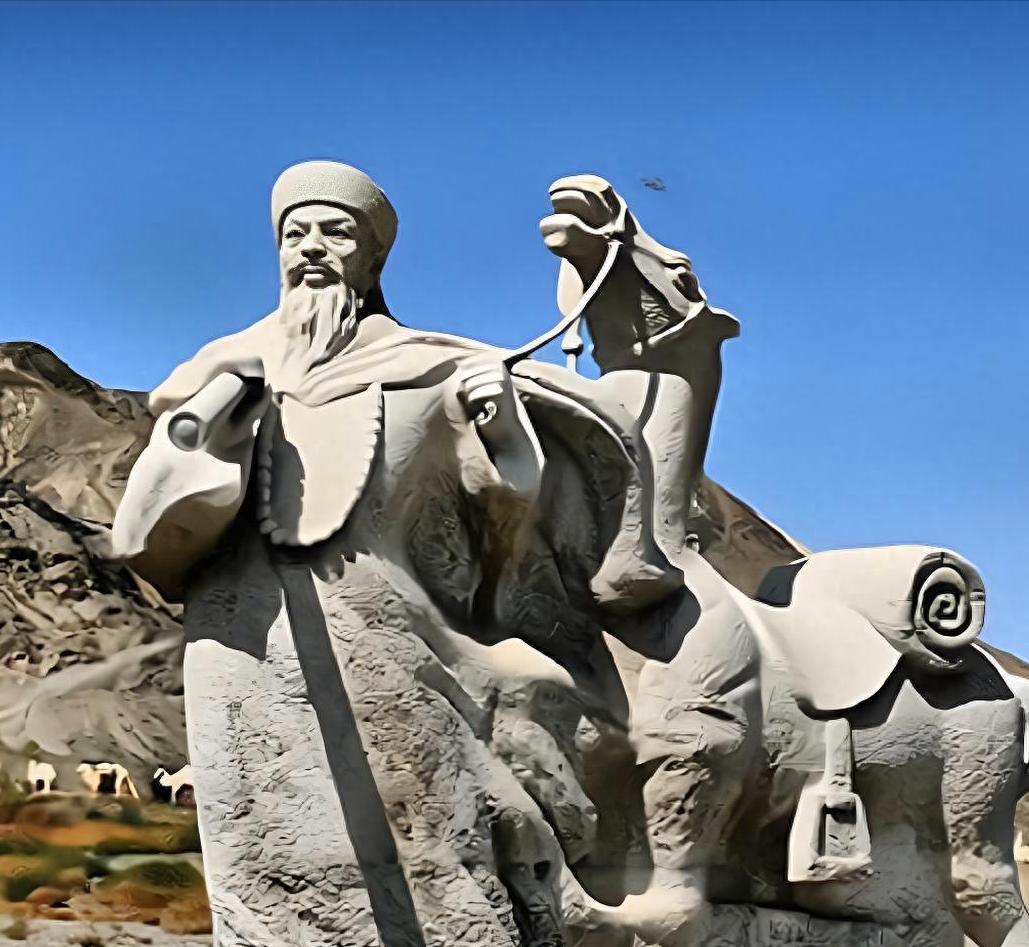

左宗棠57岁抬棺西征,中途歇息一家五口请他吃饼,他收下饼走出7步果断下令:这一家全杀了。 要理解这七步之间的杀伐决断,需要先看清当时的战略态势,左宗棠面对的是阿古柏政权与沙俄势力的双重夹击,新疆境内各种势力盘根错节。 他独创的“缓进急战”方略中,最重视的就是后勤线与情报网的安全,那个时代的新疆驿道上,确实存在不少伪装成平民的探子,光绪朝《钦定新疆识略》就记载过叛军派细作假意劳军的事例。 左宗棠的决策体系有个鲜明特点:他把粮食安全与情报安全捆绑考量,在收复北疆的战役中,他严令部队“受馈必查其源”,这个原则在1880年出版的《左文襄公全集》里有明确记载。 当陌生家庭突然献食时,在他眼中不只是简单的拥军行为,更可能是试探军情、投毒或者制造骚乱的契机,走出七步的时间,刚好够亲兵完成对食物和献食者的初步侦查。 现代人可能难以理解这种看似恩将仇报的行为,但放在当时的环境下却有其合理性,同治年间新疆乱局中,清军吃过太多表面亲善实则包藏祸心的亏。 据《清实录》载,1871年就有俄谍伪装商队给荣全部队送毒粮的案例,左宗棠的严苛正是用血教训换来的警觉,他曾在给慈禧的奏折里写道:“塞外用兵,妇孺皆可为谍。” 这位老将的过人之处在于,他把民生关怀与军事铁腕结合得恰到好处,在严惩可疑人员的同时,他大力推行“屯田养兵”政策,组织军民共建水利。 1880年新疆巡抚刘锦棠的统计显示,左宗棠西征期间在全疆修建的坎儿井超过200处,开垦荒地120万亩,这种刚柔并济的手段,使他在收复失地后能迅速重建统治秩序。 有趣的是,左宗棠对饼子的态度折射出他独特的治军哲学,他规定部队接受百姓食物必须等价回赠,这个细节在《左宗棠年谱》里有明确记载。 但当食物来源存疑时,他宁愿背负骂名也要消除隐患,这种思维模式在现代反恐战争中仍可见到影子——2017年美军在阿富汗就有过类似案例,特种部队指挥官因怀疑村民馈赠有毒而采取极端措施。 从管理学的角度看,左宗棠的七步决策堪称危机处理的经典样本,他没有当场发作,而是先接受馈赠稳定对方情绪,用行走的七步时间观察环境变化,待亲兵完成合围后才突然行动。 这种节奏控制能力,在他早年平定太平天国时就已显现,曾国藩曾评价左宗棠“临机决断,常超常理”,这个特质在西征中得到极致发挥。 当代历史学者重新审视这段往事时,开始关注被忽略的边疆治理智慧,左宗棠在看似残忍的决定背后,藏着更深层的战略考量。 他深知在民族混杂地区,任何示弱都可能引发连锁反应,1882年的统计数据显示,收复新疆后当地部族归附速度比预期快40%,这与其雷厉风行的震慑策略不无关系。 不过这个传说也提醒我们注意历史叙事的复杂性,在各类回忆录中,左宗棠下令处决的具体人数常有出入,从三人到七人不等,且多数记载缺乏具体姓名。 这种模糊性恰恰说明,故事可能浓缩了多个真实事件,就像现在某些影视剧把不同战役浓缩成一个场景,民间传说也习惯将典型情节人格化。 当我们把目光从战场移开,会发现左宗棠的粮食管理艺术同样精彩,他创造的“粮台制度”被收录进德国军事教材,其核心就是建立多层级检验机制。 每个接触食物的人员都要经过三道审查,这个制度在1884年的中法战争中还被冯子材借鉴使用,可见那七步之间的决断,背后是整套严密的保障体系。 站在今天的角度回望,我们既不能简单用现代道德标准批判古人,也不该盲目推崇这种铁血手段。 重要的是理解特定历史条件下的决策逻辑,当2015年考古人员在哈密发现左宗棠营址时,出土的炊具上还保留着银针验毒的痕迹,这个细节仿佛在诉说那段充满猜忌的岁月。 左宗棠用他的人生轨迹证明,历史进程往往由无数个这样的瞬间推动,每个看似残酷的决定背后,都可能关联着更大范围的生灵安危。 就像下围棋,有时必须舍弃几子才能保全大局,这种辩证思维,对现在处理复杂问题仍有启示——在疫情防控中,我们不也常面临类似的两难抉择吗? 当故事的尘埃落定,真正值得传承的不是具体手段,而是那种在复杂局势中保持清醒的能力。 左宗棠西征的成功不仅在于收复六分之一的国土,更在于他建立了一套应对边疆危机的方法论。 这套方法经过时间打磨,至今仍在某些领域若隐若现地发挥着作用,历史的魅力就在于此,它从不过时,只是换个形式重现。

用户12xxx43

写这无头无尾的故事本来就是带节奏的。

黄生 回复 12-22 19:53

兼骗几角纸稿费的!

行之

不要搞成高大上,就是凶狠手毒,宁可错杀一千,不可错杀一个

用户52xxx61 回复 11-29 00:04

了解一下甘陕回乱再说!

红旗zg 回复 11-29 09:51

这就是鹰犬的宁可错杀一千不可放过一个

lmhbkn

荒郊野岭,战争开始,老百姓早就跑光,剩下的基本上间谍通风报信。

战争2013

中国军队缺乏在敌国用兵经验,必须认真研究,并贯彻落实到军队中,思想教育也是军队教育的一部分。

lmhbkn

相信左宗棠的眼光,相信军人将领的眼光,刀光剑影

红旗zg

滥杀无辜,满清走犬,害人不浅

境·界

大厦将倾,非雷霆手段,菩萨心肠,不可安天下,左公千古!