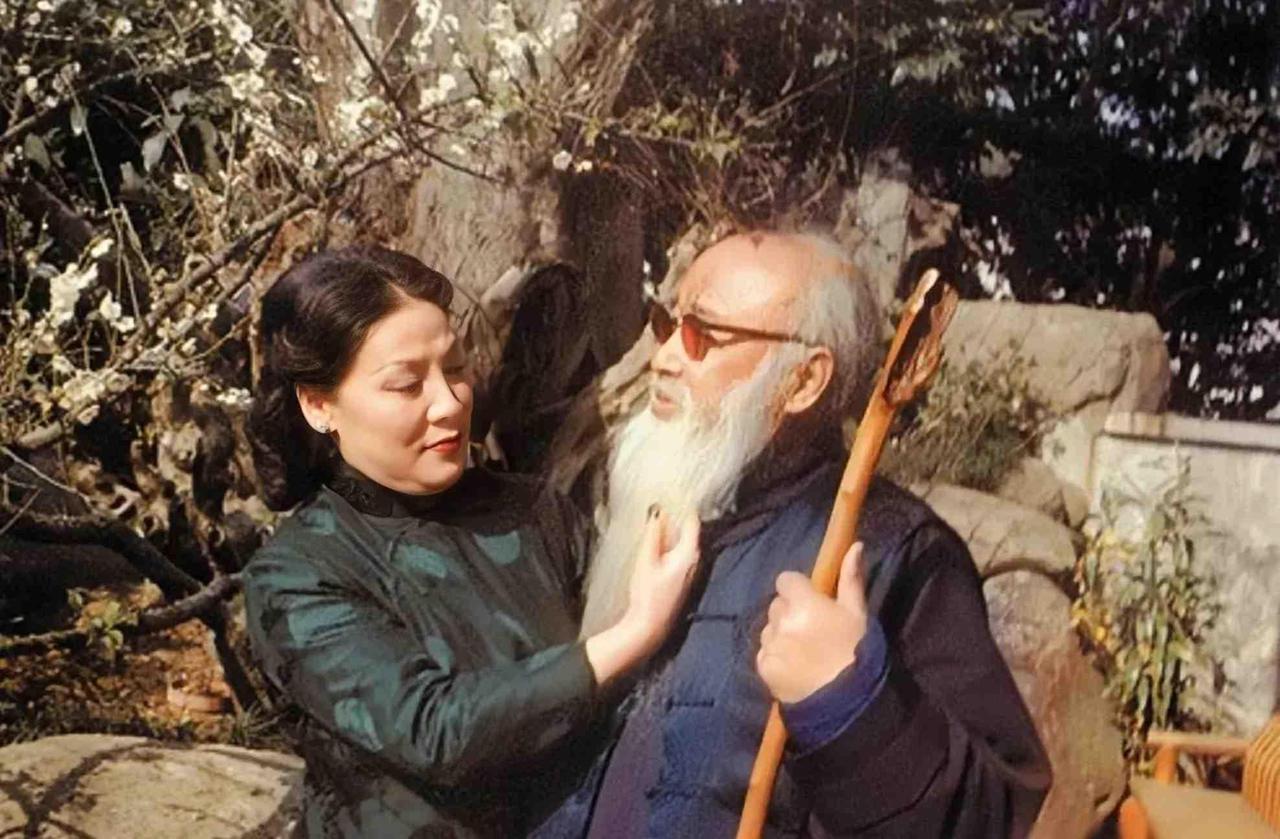

1943年,44岁张大千看上女儿14岁漂亮女同学徐雯波,一见钟情。少女红着脸问:“伯父,我能拜您为师吗?”张大千拒绝道:“你若拜我门下,就做不了我夫人了。”此后徐雯波常去张大千家,4年后48岁张大千迎娶18岁徐雯波。 那年成都的暑气裹着栀子花香,张心瑞带同学徐雯波进门时,十四岁的姑娘捏着衣角,目光却黏在案头那卷未完成的《秋江待渡图》上。 张大千刚用羊毫勾完远帆,把笔往青花砚台里一搁,墨汁在砚心晕出朵墨梅,他盯着少女泛红的脸颊笑:“拜师得守师徒礼,做夫人却能随意看我画画。” 这句话像颗种子落进徐雯波心里。往后四年,她总在放学后绕到张家,有时坐在小板凳上看他用斧劈皴画山石,有时托腮听他讲石涛和尚“搜尽奇峰打草稿”的趣事,画案边的地砖被她磨出浅浅的凹痕。 十八岁生辰那天,客厅里的寿面还冒着热气,张大千突然放下筷子宣布:“雯波要嫁给我了。” 张心瑞手里的白瓷碗“啪”地摔在地上,碎片溅到徐雯波的蓝布衫:“你抢走我的朋友!”她摔门而去的声响,比徐雯波颤抖的嘴唇更让人心慌。 街坊们在巷口交头接耳,说四十八岁的“东方之笔”娶十八岁的学生,跟老梅枝上缠新藤似的扎眼。徐母拉着女儿的手抹泪:“他头发都白了大半,你图个啥?” 没人瞧见徐雯波枕下那本《山水入门》,扉页上是张大千用朱砂笔写的“勤学如春起之苗”,字迹比蜜还甜。 张大千这辈子本就活得张扬。1933年巴黎办展,法国人称他“东方之笔”,连毕加索都叹“和他比,自己是画匠”,可挑妻子,他偏喜欢眼里有光的年轻姑娘,前两任太太黄凝素、杨宛华离开时,都说他“任性得像个孩子”。 婚后的日子却意外安稳。徐雯波的画室就在张大千隔壁,他每天清晨会把研好的墨放在她案头,半夜画累了,总端着碗银耳羹轻手轻脚走进来。 张心瑞再没回过家,直到1949年张家迁居巴西,她在里约热内卢画展上看见那幅《春江花月夜》,画中少女提着灯笼走在月下,背影和徐雯波当年坐在画案边的模样,像从一个模子里刻出来的。 有人说这是艺术家的荒唐,可徐雯波临摹的《富春山居图》上,满是张大千的批注:“此处用笔当如少女回眸,柔中带刚”——那些小字比情话还密。 或许艺术家的时间观本就不同?他画山水要追宋元古意,过日子却偏要抓着鲜活的年轻气——就像他笔下的松柏,总要配几枝新竹才显生机。 如今张家后人提起这段往事,总指着那幅《春江花月夜》说:“爷爷的画里,藏着他最真的性情。”画中灯笼映着的少女裙摆,还沾着八十年前画室里的松烟墨香。 徐雯波后来跟着张大千去了敦煌、巴黎,头发白了的时候,还常把那方“云纹砚”拿出来摩挲。砚台边缘被磨得发亮,那是她用了一辈子的回答:有些相遇,无关年龄,只关懂得。