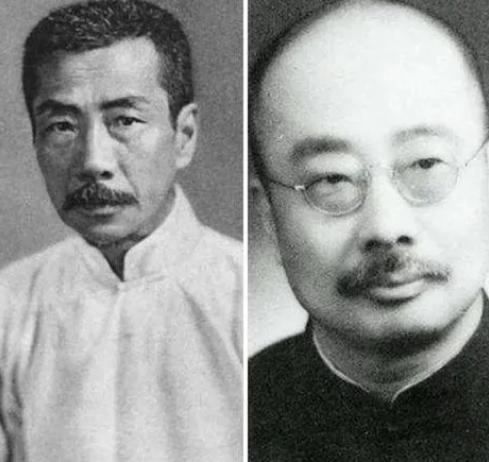

1936年10月20日,鲁迅去世的第二天,断交13年的二弟周作人仍然去上课。 一九三六年的秋天似乎比往常凉得更透骨些,特别是十月十九日的这个早晨,北平的教室里弥漫着陈旧木材和粉笔灰混合的味道,周作人捏着课本的手指关节微微泛白,他讲的是《颜氏家训》偏偏是那一篇《兄弟》。 “夫有人民而后有夫妇,有夫妇而后有父子,一家之亲,此三而已矣”这段话他往常讲得顺畅,今日念出来,每一个音节却都像钝刀割肉,台下年轻的面孔大多带着迷茫,他们不知道,讲台上这位头发稀疏的先生,刚刚接到了长兄鲁迅在上海病逝的电报。 那一瞬间,书本上关于血缘神圣的教诲,在这一十三年的死生不复往来面前,显得荒诞而刺眼,那个字最终还是没能写满一黑板,粉笔在墨绿的板面上发出刺耳的摩擦声,他留下了一行极其克制的字:“对不起,下一堂课我不讲了,我要到鲁迅的老太太那里去”。 哪怕到了这种时候,他依然别扭地称那儿是“鲁迅的老太太那里”仿佛那个名字烫嘴,一旦说全了,封印多年的愧疚就会决堤,走出校门时,脚下的落叶沙沙作响,像是无数往事碎裂的声音。 他的脑子里一定还在想着1923年7月那个燥热的夏日,那封信像一道铁闸,硬生生截断了周家两兄弟的流脉,那是一场无论如何都显得体面全无的决裂,当时的他,听信了妻子羽太信子的哭诉,提起笔写下了“以前的蔷薇的梦原来都是虚幻”这样决绝的句子。 甚至用了“自重”二字,将大哥逐出了后院,那时的周作人或许从未深究,为何大哥这样一个在文坛冲锋陷阵的战士,会在妻子口中变成一个会对弟媳行不轨之事的猥琐小人,他怎么能忘却呢。 信子是那个连鲁迅买给小侄子的糖果都要扔掉,还要骂一句“穷人买的东西脏”的女人,是那个为了能在八道湾过上日式奢靡生活,便容不下大伯哥掌管财权的女主人,在洗澡花窗下的所谓“偷窥”在窗下花草间的所谓“窃听”这些带着日式鬼怪色彩的指控。 本该被常识击碎,却在枕边风的吹拂下,让周作人真的对兄长举起了拳头,甚至甚至连鲁迅最后一次想去解释、想去拿回自己的书物,都遭到了他的冷脸驱逐,可是当电车的车轮碾过北平的尘土,向着鲁迅母亲的寓所晃荡时,另一层记忆的底色开始泛上来。 要把那些污秽的指控冲刷干净,那是在1917年,绍兴会馆破败得连厕所都没有,那一年猩红热肆虐,当他周作人烧得神志不清时,是鲁迅像热锅上的蚂蚁,四处举债,硬是请来了昂贵的德国医生。 确诊只是麻疹后的那声长叹,那句带着宠溺的嘲笑“启孟原来这么大了,竟还没有出过疹子”此刻想来,比任何文章都要滚烫,还有一九二零年他在西山碧云寺养病的日子,鲁迅那时候已是名满天下的作家,却还是为了弟弟的药费奔波,甚至用笔名替遭受攻讦的弟弟辩护。 兄长生前在文章里写“鹡鸰在原,兄弟急难”甚至在那首题诗里盼着“相逢一笑泯恩仇”这些信号,周作人看见了吗,他自然是看见了,但在信子构筑的铜墙铁壁里,他选择了沉默,直到死神没收了所有和解的机会。 不多时车便停了,周作人缓缓走进那间熟悉的院落,前来吊唁的人群并没有让他驻足太久,他径直走向那位坚韧了一辈子的老母亲,低声唤了一句:“妈,我来了”除此之外,再无多话。 所有的恩怨纠葛,那封绝交信里的冷箭,那场差点挥出的拳头,以及信子那些至今未解的构陷,都随着上海那颗心脏的停止跳动而变得毫无意义,他站在兄长的遗像前,目光越过那层薄薄的相纸,或许看见了童年那个在此刻已经消逝的守护者。 他心中也许翻滚着那句迟到了十三年的话:“兄长,走好”但这句道别,终究是太迟了,此后的余生里,周作人一本接一本地写着《鲁迅的故家》《鲁迅小说里的人物》他不断地用文字去触碰那个名字。 像是一个犯了错的孩子,试图在纸堆里拼凑回那个被他亲手打碎的“蔷薇之梦”只是,那个在寒夜里为他请医生的哥哥,再也不会从后院走进来了。