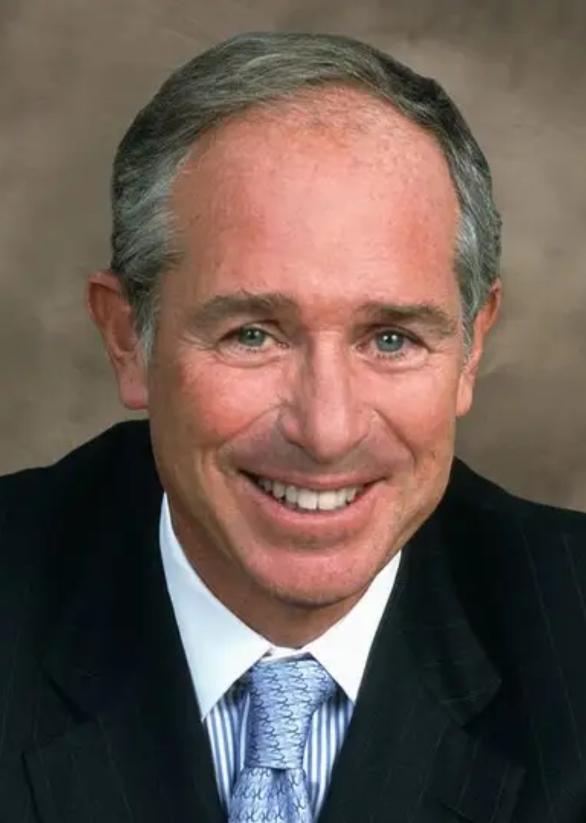

新加坡前外交部长杨荣文,抛出惊人言论:“如果必须选边站,新加坡现在会选择美国;但20年后,将会倾向中国!”这番直言不讳的预言,在瑞士银行的一场展望会议上引发满座美西方政商精英的深思。实际上,美国私募大佬苏世民早已预见,他说:“世界的未来在中国!” 这话听起来有点突然,但背后其实藏着很多现实的考量。咱们老百姓可能不太懂国际政治,但用大白话讲,国家之间的选择就像过日子,谁能让自己过得更好,就会更倾向于谁。 先说说为什么现在新加坡会选美国。新加坡是个小国,国土面积还没有咱们国内一个大点的城市大,资源也不多,所以特别依赖外部环境的稳定。在安全方面,新加坡的武装部队很多武器都是从美国和欧洲买的,军事训练也和美国有合作。比如说,新加坡的空军经常和美国空军一起演习,海军也会用美国的港口。 这种安全上的依赖不是一天两天形成的,而是几十年积累下来的。另外,新加坡能成为国际金融中心,和美国主导的全球金融体系有很大关系。 很多国际金融交易都是用美元结算的,新加坡的银行和金融机构也都在这个体系里运转。要是离开了这个体系,新加坡的金融地位可能就会受影响。 所以从现实角度看,现在选美国是比较稳妥的选择。 但是,杨荣文又说20年后可能会倾向中国,这又是为什么呢?这里面的关键是经济。中国已经连续14年是整个东盟最大的贸易伙伴,对东南亚的直接投资快3000亿美元,是美国的3倍。 就拿印尼的雅万高铁来说,这是中国和印尼合作的项目,修好了以后不仅方便老百姓出行,还能带动当地的贸易和经济发展。这种实实在在的合作,让东南亚国家看到了和中国做生意的好处。而且,中国在东南亚更像是个“做生意的好邻居”,不会像有些国家那样,借着投资的名义干涉别国内政。 比如说,在RCEP协定里,中国也没强行推自己的规则,而是让各国按自己的节奏来。这种务实的合作模式,是新加坡这样的小国愿意接受的。 再看看未来的趋势。美国虽然现在还是世界上最强大的国家,但影响力在慢慢变化。特朗普的政策其实在“加速一个多极世界的到来”,也就是说,以后世界上不会只有美国一个说了算的国家,力量会更分散。亚洲的经济分量在全球占比会越来越大,预计20年后亚洲经济占比可能突破40%。 当经济重心东移,游戏规则的话语权也可能跟着变。新加坡作为亚洲国家,肯定要考虑到这个趋势。 而且,中国在科技领域的突破也很厉害,5G、人工智能、量子计算这些前沿领域,中国已经和美国不相上下了。 比如说,中国的华为在5G技术上领先全球,美国虽然想打压,但华为还是在很多国家建了5G基站。科技的发展会带来经济的转型,新加坡也不想错过这个机会。 不过,新加坡最核心的立场其实是不想选边站。总理黄循财连任后,出访的首个东盟以外国家就是中国,见面就说要和中国在多边平台上好好合作。 在经济上,新加坡也是两边都不耽误:半导体产业既接美国订单,也欢迎中资建厂;金融领域既用美元结算,也在悄悄扩大人民币的使用范围。 比如说,新加坡的一些银行已经开始提供人民币的存款和贷款业务,方便企业和个人进行跨境交易。这种“不把鸡蛋放一个篮子”的做法,是小国在大国之间求生存的本能。 其实,杨荣文的话也反映了一个更大的问题:国际秩序正在发生变化。美国主导的秩序已经维持了几十年,但现在这个秩序的“地基正在摇晃”。就拿全球贸易来说,美国最近几年一直在搞贸易保护主义,加征关税、限制技术出口,这让很多国家都觉得不安。 而中国则在推动多边贸易,比如加入RCEP、提出“一带一路”倡议,这些都在为建立新的国际秩序打下基础。新加坡这样的小国,自然会更倾向于一个稳定、开放的国际环境。 美国私募大佬苏世民说“世界的未来在中国”,其实和杨荣文的观点是一致的。苏世民是黑石集团的创始人,掌管着超过6000亿美元的资产,他的投资眼光肯定是很厉害的。他之所以这么说,是因为看到了中国市场的潜力。 中国有14亿人口,消费市场巨大,而且正在从“世界工厂”向“创新型国家”转型。比如说,中国的新能源汽车产业发展得很快,比亚迪、蔚来这些品牌已经在国际上有了一定的知名度。 另外,中国在教育和人才培养上也很舍得投入,每年有大量的高校毕业生,其中很多都是理工科的,这为科技创新提供了源源不断的动力。苏世民甚至拿出1亿美元在清华大学建了苏世民书院,专门培养理解中国的全球领袖,这说明他对中国的未来非常看好。 当然,中国也面临着一些挑战。比如说,人口老龄化的问题越来越严重,劳动力成本在上升,环境压力也很大。 但是,中国政府已经在采取措施应对这些问题,比如放开二孩政策、推动绿色发展、加强科技创新等。而且,中国的制度优势也很明显,政府能够集中力量办大事,在基础设施建设、重大科技项目上的投入都是其他国家难以比拟的。