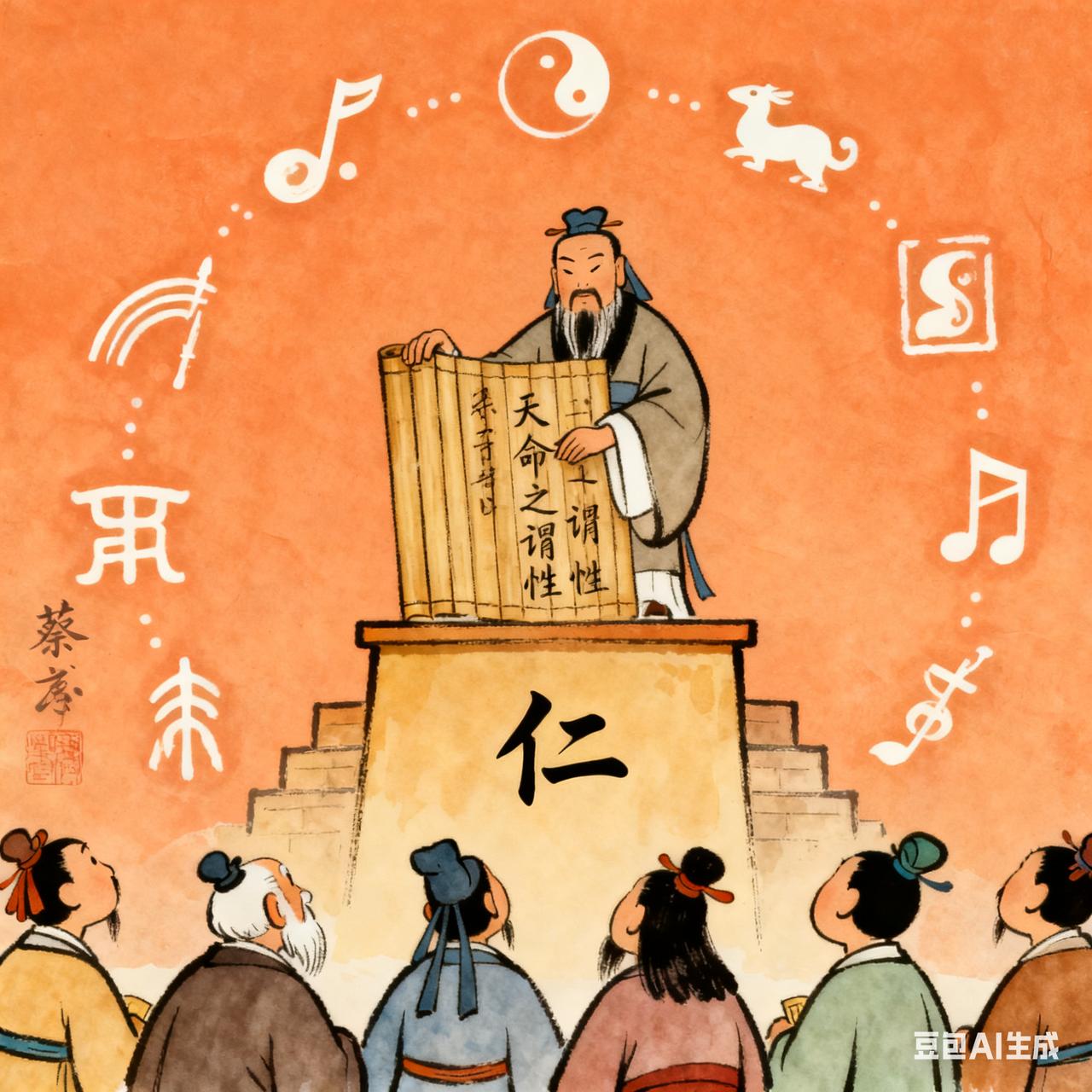

拨开“忠恕”迷雾:谈谈孔子之道的体相用 有网友建言,对儒学不宜过多谈本体,避免走入神学误区。而应该重视“事上练”的实践精神。 我认为不明本体,知行就会乱。就象曾子不明体,才会以为忠恕是孔学一以贯之的道,说出“忠恕而已矣”的话,这就是“体用混淆”的结果。很多人读《论语》,都把曾子说的“忠恕”当成孔子“一以贯之”的核心,却忽略了一个最根本的逻辑——仁才是孔子一以贯之的道。仁为体、礼为相,忠恕为用,这就是孔学的体相用,也可能简称为体用。 “仁”是孔学道德体系的顶端。孔子说“人而不仁,如礼何”,意思是没了“仁”这个内核,再隆重的礼乐仪式都是空架子,这就是“仁体礼用”的明证。可曾子向门人解释时,用“而已矣”的语气把“忠恕”当成了终极答案——“忠”是尽己之心,“恕”是推己及人,这俩其实都是“仁”的外在表现和具体做法,好比树的枝叶,而“仁”才是滋养大树的根。 要是用建筑打比方就更清楚了:仁是地基,礼是梁柱,忠恕是砖瓦。曾子相当于把“砖瓦”说成了建筑的本质,这就把“本体”降维成了“方法”。后来子思在《中庸》里补了课,提出“天命之谓性”,把“仁”和天道挂钩;孟子更直接,说“仁义礼智根于心”,彻底把“仁”确立为人心本源。到这儿,孔子“一以贯之”的真相才浮出水面——不是忠恕贯通一切,而是“仁”这个本体,通过礼的规范、忠恕的实践,贯穿在做人做事里。 陆象山说“夫子以仁发明斯道,其言浑无罅缝”,确实道破了关键。而王阳明以“良知”为本体,一举解决了体相用的问题。 所以读儒家经典,要是只盯着“忠恕”这类具体方法,看不到“仁”的本体地位,就像拿着砖瓦找地基,永远摸不透孔子之道的全貌。