1950年,国军上将陈仪被押赴刑场,身为监刑的蒋鼎文出于旧情,特地命人给他送来酒菜,而陈仪却冷静地摇了摇头:“不必如此,如果你真的想念旧日情谊,那就给我个痛快,一枪打在我的头上!”

蒋介石每次下野,似乎都有一个习惯,那就是杀一个人来泄愤。1949年,蒋介石的最后一次下野,这一次受害者是国民党元老陈仪。蒋与陈仪之间究竟有怎样的恩怨,以至于蒋介石对一个已近古稀的老人还要痛下杀手?

陈仪早年就读于杭州的求是书院,后来赴日本留学,学习军事。光绪二十八年(1902年),他开始在日本求学,先后进入成城学校、振武学校、日本参谋本部陆地测量部、日本陆军士官学校和日本陆军野战炮兵射击学校等地学习。

宣统三年(1911年),陈仪从日本毕业回国,恰逢辛亥革命爆发,他积极参与了光复运动,并在绍兴和杭州等地展开了革命活动。很快,陈仪被推举为浙江都督府代表,参与了商讨建立共和政府的会议。

1911年武昌起义爆发时,陈仪所在的浙江也开始了起义,他先后担任了浙江的第二师师长和浙江都督府军政司司长等职务。当时的蒋介石则还只是陈其美的小弟,担任上海地区的团长。北洋军阀孙传芳控制东南诸省时,陈仪曾在其麾下担任浙江省长。然而,孙传芳治下的浙江并没有显著的变化,陈仪对孙传芳的失望与日俱增。

1925年6月,江北奉军进入上海维持治安,孙传芳与奉系军阀之间的矛盾进一步加剧。到10月,孙传芳以秋操为名发动了战争,驱逐奉系军队。经过一番激烈的战斗,浙军在孙传芳的指挥下取得了胜利,奉军被迫退至江北,战斗一度陷入胶着。

在这一过程中,陈仪作为浙军的高级将领,发挥了关键作用,参与了不少重要战役的指挥。11月8日,五省联军成功攻占徐州,战事告一段落,陈仪被任命为徐州总司令,负责防守徐州,确保战略要地的安全。随着1926年国民党北伐的开始,陈仪果断决定加入国民党。

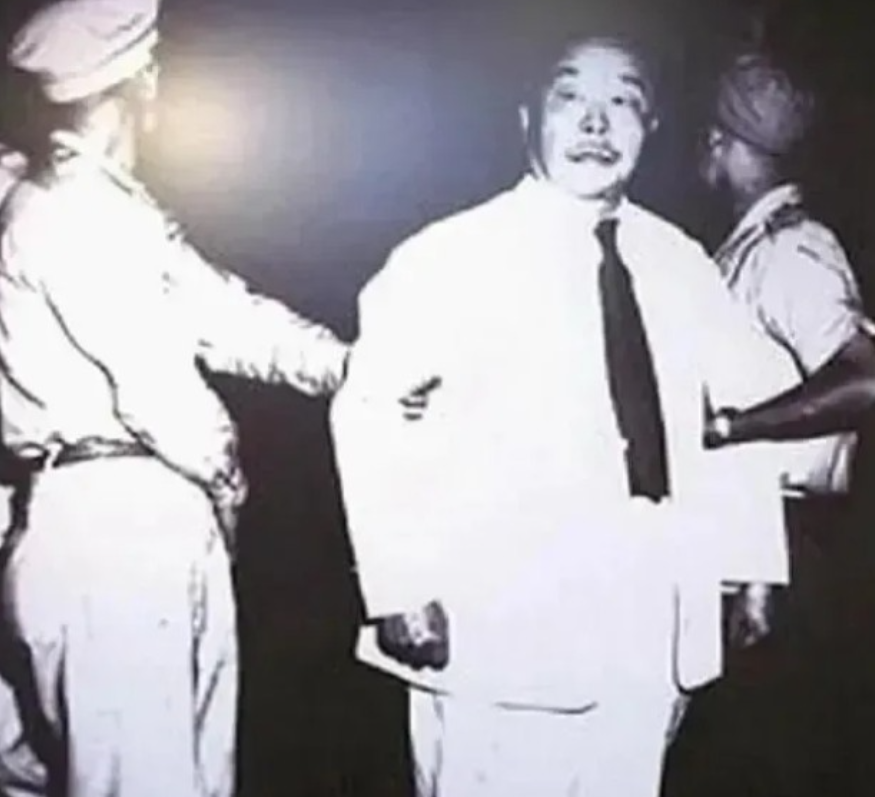

1950年6月18日,烈日当空,台北市的一处刑场却格外冷清。一辆军用吉普车缓缓驶入,车上押送着一位身着整齐军装的男子,这位就是曾经叱咤风云的国民党上将陈仪。

两个月前,在蒋介石的授意下,陈仪被以"通敌叛国罪"判处死刑。消息传出,顿时轩然大波。何应钦、顾祝同等一众旧部故交四处活动,希望能为他申冤,却始终无法撼动蒋介石的决定。

而今天,就是陈仪行刑的日子。押送他的,正是他的昔日同僚蒋鼎文。蒋鼎文虽然奉命监斩,心中却是百感交集。他与陈仪同乡,早年虽有过节,但后来已冰释前嫌,成了至交好友。为表歉意,蒋鼎文特意命人为陈仪准备了丰盛的酒菜,还备了一口上好的红木棺材。

然而,面对这最后的"特殊照顾",陈仪却显得无动于衷。在他看来,人都将死了,再奢侈的享受又有何意义?他摇了摇头,平静地对蒋鼎文说:"不必如此。你我交情非比寻常,如果你真的念及旧日情分,不妨给我个痛快,一枪打在头上,让我立即毙命,也好过这苟延残喘的痛苦。"

蒋鼎文心中煎熬,眉头紧锁,久久不能作声。陈仪看出了他的为难,轻叹一声,面带微笑地说:"老蒋,我知道你是为难的。你我都是军人,都明白服从命令的重要。现在的我,已是强弩之末,不如痛痛快快走一回,也好过耗在牢里,毫无尊严。你就成全我这最后一个心愿吧。"蒋鼎文闻言,眼中不禁泛起泪花。他与陈仪紧紧相拥,万语千言,尽在不言中。

若要追溯其根源,陈仪与蒋介石的真正裂痕出现在1938年,当时陈仪违背蒋介石的命令,处决了军统特务张超。张超与陈仪的关系一直紧张,尤其是张超曾策划并煽动了“倒陈”事件。事件分为政治和军事两个部分,张超不仅通过散布“打倒汉奸陈仪”的言论来制造舆论,还在军事上联合水警、民军及地方武装,意图通过武力推翻陈仪的统治。尽管张超与陈仪的矛盾由来已久,但此举无疑是导致蒋介石与陈仪关系破裂的导火索。

1947年,台湾爆发了震惊全国的“二二八事件”。陈仪作为当时的台湾省主席,面对突如其来的民众抗议并未采取有效措施安抚民众,而是采取了与南京政府协调的缓兵之计。表面上,他似乎在与“二二八事件处理委员会”进行和谈,但实际上,他向蒋介石报告了台湾局势,并请求增派重兵以镇压民众起义。

蒋介石接受了陈仪的建议,将事件视作“奸党叛乱”,指令国民党军队在台湾进行大规模镇压。陈仪在台湾多个地区展开了广泛的清洗行动,导致了大规模的民众伤亡,官方统计显示,事件期间至少有2.8万平民丧命。由于“二二八事件”处理不当,陈仪的政治信誉大幅下降,蒋介石在事件后不久就决定将其调离台湾,任命他为浙江省主席。

1948年,陈仪试图通过与解放军的接触,寻求投靠解放军的可能。为了这一目标,他秘密策划了与义子汤恩伯一同起义的计划,希望通过起义的方式迎接解放军。然而,汤恩伯背叛了他,将这一秘密透露给蒋介石,导致陈仪的计划彻底破产。汤恩伯选择忠于“党国”,而不是回报养育之恩,成为导致陈仪悲剧的关键人物。