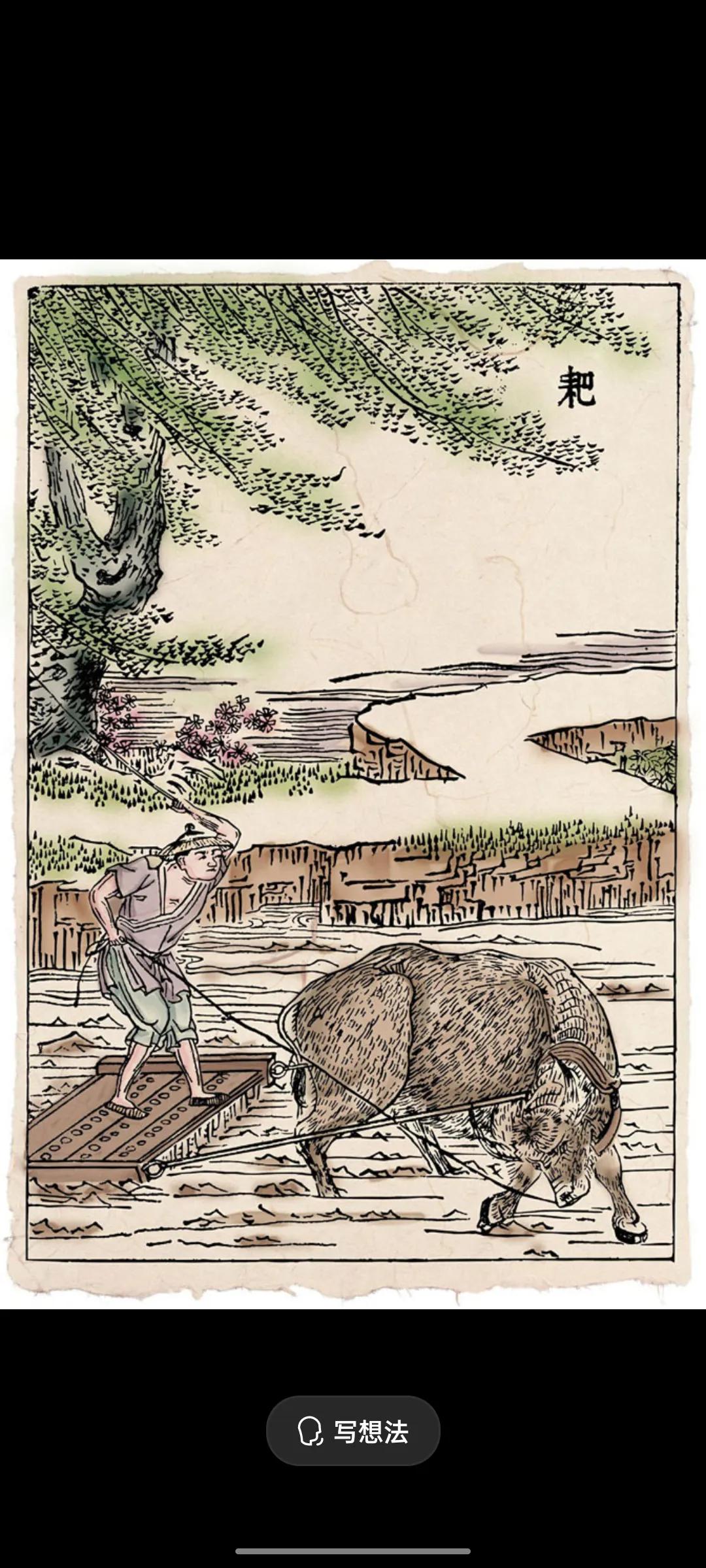

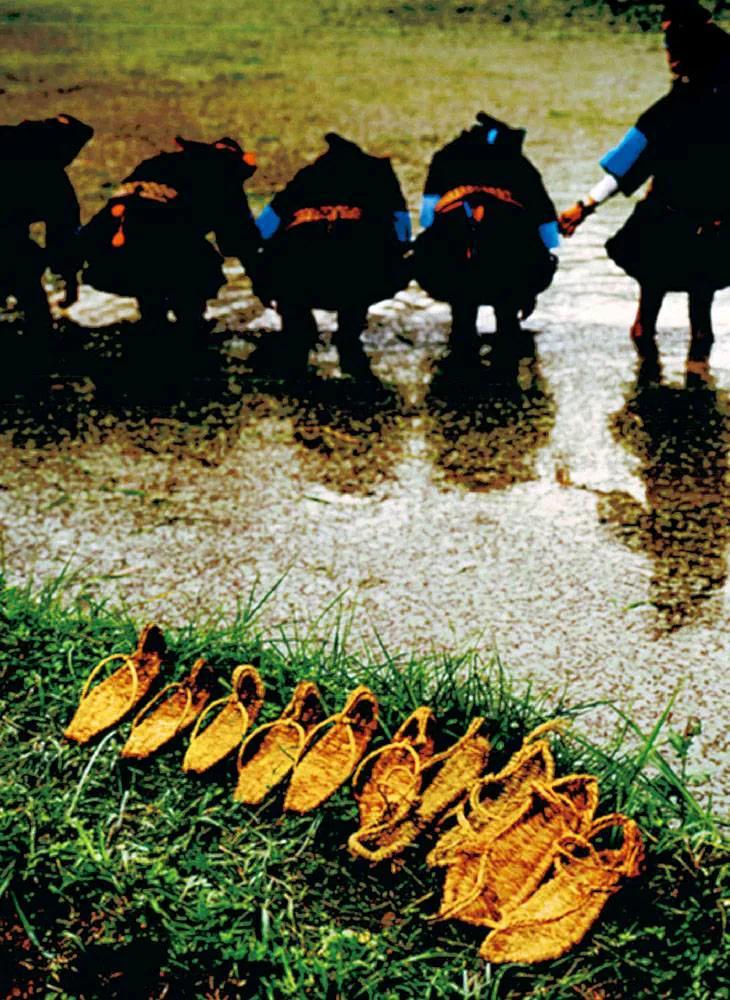

糯米:黏住千年时光的南方味觉密码 蒸笼掀开的瞬间,米香混着竹篾的清冽在空气中炸开。湖南里耶古镇的阿婆将雪白的糯米粑粑摆上青瓷盘,糖油浸润的边缘泛着琥珀色光泽,这道传承千年的节庆美食,正用黏软的质地诉说着一粒稻谷的传奇。当我们在端午剥开粽叶,在重阳咬下桂花糖藕,在冬日暖酒中沉醉时,或许从未想过,这看似寻常的糯米,早已在时光长河中织就了南方文明的味觉图谱。 一、从“五谷”之外到餐桌主角:稻作文明的逆袭之路 上古圣贤们在西北高原写下“五谷”时,大概不会想到南方的水田里正孕育着改变粮食格局的力量。麻、豆、麦、稷、黍的古老定义里,稻子曾是缺席的“异乡客”,直到河姆渡先民握着骨耜翻开水田,将野生稻驯化成金黄的希望。七千年前的浙江余姚,哺乳动物肩胛骨制成的骨耜在泥沼中划出痕迹,每一道犁沟都在改写人类的食谱——当第一株粳稻抽出穗子,当糯稻的黏性在蒸煮中绽放,长江流域的稻作文明开始了对北方麦作的温柔“逆袭”。 如今“五谷”的称呼虽沿用旧说,稻子却以七成的绝对优势登顶粮食王座。粳稻煮粥稠滑如脂,糯稻酿酒醇厚回甘,就连晚熟的“婺源光”也在文火慢熬中化作暖身的绵密,让南方的餐桌从此有了黏糯的底色。从《诗经》里“彼黍离离”的北方咏叹,到《史记》中“饭稻羹鱼”的南方素描,稻子的南征北战,何尝不是一部舌尖上的文明迁徙史? 二、一粒米的七十二变:从田间到舌尖的魔法 稻田里的稻穗,是造物主最慷慨的馈赠。长芒的“浏阳早”在春风里抽芽,短芒的“吉安早”于夏日灌浆,当谷壳裂开,露出的米粒竟有雪白、淡黄、淡紫的斑斓。农人将种子用稻草裹住浸于春水,看嫩芽顶破种皮的瞬间,便知时节已到——清明前的“社种”若遇倒春寒便会夭折,唯有深谙天时的耕作者,才能读懂土地的密码。 插秧是稻田里的芭蕾。三十天的秧苗在水田里列队,老农的手指分秧如弹琴,将希望播撒成整齐的诗行。早熟的“救公饥”七十天便能救荒,晚熟的品种则要在水田里沉睡两百天,吸收足够的日光精华。最神奇的是广东的冬稻,在无霜的岭南越冬,五月便能捧出金黄的收成,让四季轮转都有稻香相伴。 当糯米走出稻田,便开始了它的百变传奇。湘西的苗家将它蒸成糍粑,木槌捶打间揉入山野的清香;苏州的匠人用它酿成黄酒,酒糟封存着江南的温润;端午的粽叶包裹着咸蛋黄与五花肉,糯米的黏性将山海风味紧紧相拥。就连寻常的粉蒸肉,也因糯米的加持,让油脂在蒸煮中化作绵密的温柔,每一口都是对土地的深情反哺。 三、黏合时光的味觉记忆:当古老谷物遇见现代生活 里耶古镇的石板路上,糯米粑粑的甜香飘进时光深处。千年前的秦人在竹简上记录“稻粟”,如今的阿婆在灶台前重复着祖辈的手法,面团在竹筛上滚成浑圆,炭火映红的笑脸与千年前并无二致。这粒曾被《天工开物》记载的“南方之谷”,早已超越了粮食的范畴,成为节庆里的吉祥符号,是游子归乡时最想念的味道,更是连接古今的文化脐带。 当我们在便利店买到速冻粽子,在直播间抢购手工酒酿,糯米以新的姿态融入现代生活。但不变的,是它黏合时光的魔力——蒸笼里的热气模糊了古今界限,舌尖上的软糯唤醒沉睡的记忆。从河姆渡的骨耜到现代的插秧机,变的是耕作方式,不变的是人类对土地的敬畏与感恩。神农氏若能看见今日的稻田,定会欣慰于他播下的种子,早已在时光中酿成最醇厚的文明之酒。 暮色中的里耶古镇,灯笼映照着青石板上的糯米残渣,引来麻雀啄食。这些细碎的米粒,是土地的馈赠,是先民的智慧,更是每个南方人血脉里的味觉基因。当我们咀嚼糯米的香甜时,咽下的不仅是粮食,更是千年稻作文明的绵长回甘。这粒曾被“五谷”遗漏的南方谷物,最终用黏软的力量,将整个江南的时光,都紧紧裹在了自己的温柔里。