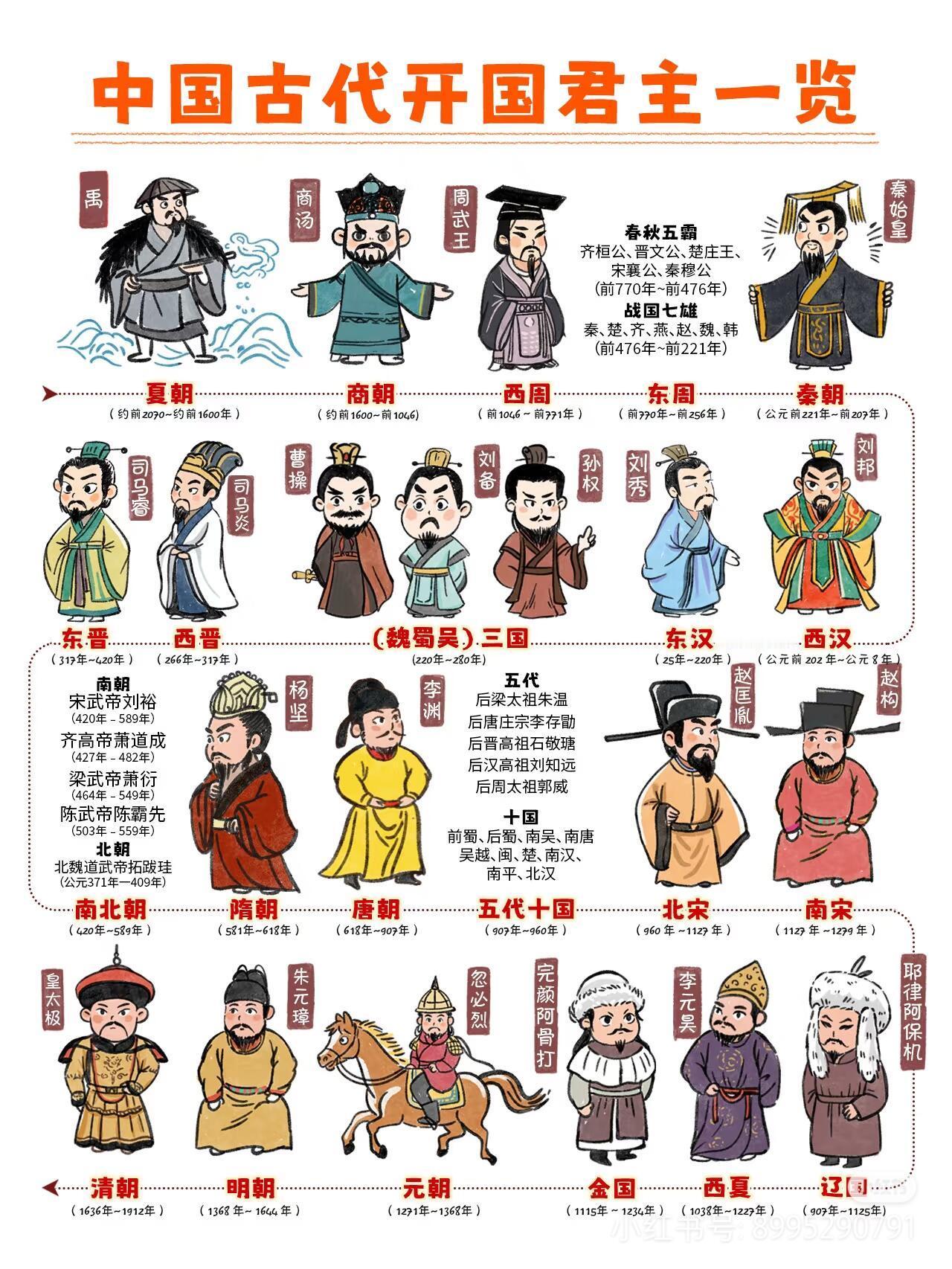

汉唐第一名将,总感觉李靖比卫青弱一些。卫青指挥艺术,以及面临的对手,都是天花板级别。卫青告诉后人:草原、沙漠作战,应该怎么打,李靖就是受他影响。

汉唐王朝的武力值,有目共睹,名将也众多。大将军卫青、卫国公李靖,都是各自时代的佼佼者。不过,卫青应该比李靖强一点,可以简要说说。

首先,卫青面对敌人,是巅峰时期的匈奴。此时,匈奴控制草原,建立起一个西到阿尔泰山,东到大兴安岭的大帝国。匈奴并未分裂,内部凝聚力比较强,当时除了卫青、霍去病,汉朝没人能打赢匈奴骑兵。

李靖的对手,主要是萧铣、辅公柘、突厥、吐谷浑。

唐平萧铣之战,是唐政权削平割据,统一全国的过程中对长江中游、江南割据势力萧铣的一次战役。这次战役把江南地区和长江流域的大部分地区纳入了唐政权的管辖范围,加速结束了全国的战事,使老百姓获得正常生活,尽快地脱离了战争。

唐政权准备扫平王世充、窦建德割据政权。盘踞在江陵一代的后梁萧铣派舟师溯江而上,企图攻取唐朝峡州(今湖北宜昌)、巴、蜀等地,被峡州刺史许绍击退,遂退守安蜀城及荆门城。为了削平后梁萧铣这一割据势力,唐高祖李渊调李靖赴夔州(今四川奉节)对付萧铣。

唐武德四年(621)九月,唐高祖诏令调发巴、蜀兵士,集结于夔州,并任命赵郡王李孝恭为荆湘道行军总管,李靖兼行军长史,统辖十二总管,自夔州顺流东进;又任命庐江王李瑗为荆郢道行军元帅,出襄州道,为北路军;黔州刺史田世康出辰州道,为南路军;黄州总管周法明出夏口道,为东路军。四路大军分头并进,一齐杀向江陵,发起了一场规模巨大的攻势。

适值秋天雨季,江水暴涨,流经三峡的滔滔江水咆哮狂奔而下,响声震撼着峡谷。萧铣满以为水势汹涌,三峡路险难行,唐军不能东下,遂休养士兵,不加防备。唐将也大都望而生畏,请求待洪水退后再进兵。李靖以超人的胆识和谋略力排众议,说:“兵贵神速,机不可失。今兵始集,铣尚未知,若乘水涨之势,倏忽至城下,所谓疾雷不及掩耳,此兵家上策。纵彼知我,仓卒征兵,无以应敌,此必成擒也。”李孝恭依从其议,遂率战舰2000余艘,沿着三峡,冲破惊涛骇浪,顺流东进。由于萧铣毫无防备,唐军连破荆门、宜都二镇,并乘胜前进,十月即抵夷陵城(湖北宜昌)下。

这时,萧铣的骁将文士弘率数万精兵驻守在附近的清江。李孝恭大兵一到,即想进击。李靖献上避其兵锋,挫其锐气,然后一战可擒的战术,但李孝恭连战告捷,错误地估计了敌人的力量,没有听从他的劝告,遂命李靖留守军营,自己率兵出战。

果然不出李靖所料,双方一交战,孝恭军大败,即逃奔南岸,损失很大。文士弘获胜以后,即纵兵四出抢掠,兵士肩扛手提,多有收获。李靖见敌军队伍大乱,遂不失时机,迅即指挥唐军出战。文士弘军队一时难以收拢,措手不及,结果被唐军打得落花流水,被杀及溺水而死者将近1万人,获得舟舰400余艘。

攻下夷陵之后,李靖又马不停蹄,率轻骑5000为先锋,直奔后梁都城江陵,李孝恭率大军继后。李靖首先攻克江陵外城,接着又占领水城,缴获了大批舟舰,却让孝恭全部散弃江中,顺流漂下。诸将对此做法都困惑不解,认为缴获敌船,正好充当军舰,为何却遗弃江中,以资敌用?

李靖胸有成竹地说:“萧铣之地,南出岭表,东距洞庭,吾悬军深入,若攻城未拔,援军四集,吾表里受敌,进退不获,虽有舟楫,将安用之?今弃舟舰,使塞江下,援兵见之,必谓江陵已破,未敢轻进,往来觇伺,动淹旬月,吾取之必矣。”李靖的疑兵之计果然奏效,长江下游的萧铣援兵见江中到处都是遗弃散落的舟舰,以为江陵已破,都疑惧不前。交州刺史丘和、长史高士廉等将赴江陵朝见,在行进途中听说萧铣已败,便都到孝恭营中投降。

唐军把江陵围得水泄不通。萧铣见内外隔绝,外无援兵,城内又难以支持,走投无路,遂开门投降唐军。李靖率军进入城内,号令严肃,秋毫无犯。这时,诸将都以为萧铣将帅抗拒官军,罪大恶极,建议籍没其家财产,用以犒赏官军将士。李靖立即出面劝止。李靖高瞻远瞩,宽宏大度,不贪财宝,确比诸将更高一筹。他这一做法颇得人心,由是江、汉纷纷望风归降。萧铣投降几天之后,十几万援军相继赶到,听说萧铣已经投降,唐朝的政策宽大,也都放下兵器不战而降。 李靖平萧铣之战,首先抓住战机,不因长江水涨而裹足不前,利用萧铣的麻痹和轻敌,迅速沿江而下控制了长江流域水道。其次,李靖在作战过程中,不断调动萧铣,使萧铣部队的锐气不断削弱,最终失去速战的决心与信心。最后,李靖放舟入江,使下游驰援的梁军认为江陵已破,对江陵局势作出错误判断,失去了支援江陵的最佳时机。