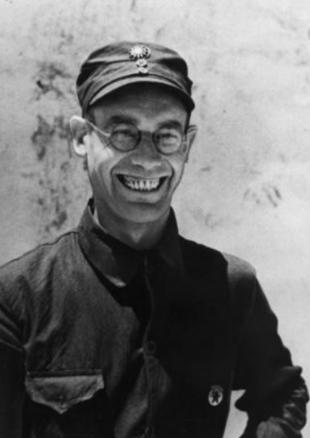

1952年,红色特工沈安娜之子华庆来,14岁虚报年龄偷偷报名参加抗美援朝,回国后子承母业,从事国家安全工作。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1952年,一个十四岁的少年,偷偷改了户口本上的年龄,报了名,奔赴战场,他叫华庆来,是红色特工沈安娜的儿子。 当时,抗美援朝战争正在进行,他没有告诉父母,自己偷偷把“14”改成了“17”,去征兵处报名。 征兵的干部见他个子瘦小,起初并不打算收他,但他态度坚决,最终被安排进了通信兵部队,他背着二十多公斤重的电台,跟随大部队跨过鸭绿江,进入朝鲜。 那时的通信设备并不先进,电台就是整个部队的神经中枢,他第一次遭遇敌机轰炸时,电台差点被毁,他没有逃跑,而是死死护住电台,爆炸的气浪把他掀翻,他晕过去,醒来第一件事就是检查设备是否还能使用。 敌军的干扰越来越强,他一边学习技术一边实战操作,摸索出一套变频的方法,靠调节波长来绕过敌方电子干扰,维持了部队与总部之间的联系。 1953年夏季,一次重要的反击战中,他利用明码电报制造假消息,引导敌军判断失误,为部队赢得了宝贵的反击时机,这个战例后来被写进军事教材,成为通信兵的典范案例。 这段战争经历深深影响了他,他在朝鲜度过了整整七年,从不满十五岁到二十一岁,他说过,这是他人生中最重要的一段时间,他的体格变强了,意志也坚定了。 每天面对的是高强度的敌袭、断续的联络、设备的故障,他逐渐意识到技术的重要性,他说自己从那时起就下定决心,不让国家的通信技术再落后。 战争结束后,他被部队保送到哈尔滨军事工程学院继续深造,学习通信与电子技术,毕业后,他没有转行,而是进入国家安全系统,专门从事保密通信设备的研发工作。 在冷战背景下,国际技术封锁严重,外部侦察和干扰手段也日益复杂,他带领团队日以继夜改进电台技术,突破信号压制难题,成功研制出一套具备抗干扰能力的保密通信系统,用于外交、军工等核心领域的联络,他没有名号,也不上报纸,但他知道这项工作的意义。 他的母亲沈安娜,在国民党统治时期是高级会议的速记员,1939年,她加入中国共产党,被安排潜伏在敌营十余年。 她先后参与记录数百次党政军高层会议,把会议内容准确记下后通过特殊渠道送出,为我党提供大量高价值情报。 她平时表现沉稳,会议结束总是最晚离场,回家后连夜整理记录,白天做速记,晚上抄清,十年如一日,她没有暴露身份,直到解放后才全身而退,转入国家安全部门。 她的家中抽屉里常常锁着速记本,有一次有陌生人来访,她立刻将几页纸撕下塞进嘴里咽下,儿子小时候并不理解母亲为什么总是夜里不睡,后来才知道她是情报人员,长期处于极端危险的环境中。 她曾用“特别党员”的身份掩护自己,在蒋介石主持的会议中穿梭,把敌人最高层的动向传递出去。 母子两人,虽然岗位不同,但都长期从事国家安全相关的工作,他们的书信中常常带着暗语,比如提醒“注意天气变化”实则是通知行动调整,提到“买了新文具”其实指代设备交接进展。 他们习惯于用看似普通的语言隐藏重要信息,工作不能张扬,事迹多年后才逐步公开。 沈安娜2010年去世,享年九十五岁,她的晚年极其低调,粗茶淡饭,住在普通的居民楼里,临终前,她将多年积蓄的十万元捐给了家乡母校泰兴中学,她留下的手稿和速记本,如今被妥善收藏。 华庆来晚年曾回忆母亲的教诲,说十三岁那年拍全家福,母亲告诉他“你和别人不一样”,当时不明白,后来才知道,这是对他的期望,参军那年,母亲听说他入朝作战,并未阻止,反而鼓励他坚守岗位。 她从不夸张自己做过什么,也从不要求回报,只把国家的需要放在第一位,她的丈夫华明之同样是地下党员,一家人几十年默默为国服务。 2022年1月6日,华庆来在上海病逝,享年八十六岁,他的一生如同一组无线电波,沉稳、坚定,不求回响,只为使命而生,他不曾用语言去标榜信仰,却用实际行动守护国家安全的防线。 他与母亲,是两代人对祖国忠诚的见证,世人记住他们,并不是因为他们说了什么,而是因为他们做了什么,这份精神,永远存在历史的电波中。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:红色家风丨沈安娜长子华庆来:“母亲的教导像灯塔指引我前行”——全国妇联女性之声