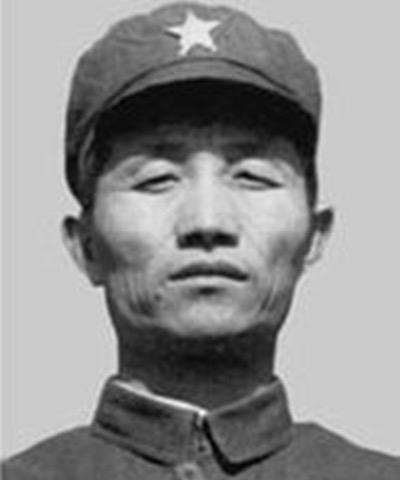

1937年,中国一架战机被日军击落,飞行员跳伞求生,谁知,竟落到了日军阵地,一群鬼子随即包围了他,可没想到,这位飞行员的举动让日军大为赞扬。

1937年8月17日,淞沪会战的硝烟笼罩上海。21岁的中国空军飞行员阎海文驾驶霍克III战机,执行第七次轰炸任务,目标是虹口日军海军陆战队司令部。

俯冲投弹后,机尾突然腾起黑烟,高射炮击穿了右翼油箱。

他本可迫降市区,却咬牙转向真如镇郊野,只为避开平民。

跳伞瞬间,一阵东南风将他卷向敌军阵地。下方数十名日本兵举枪围来,叫嚣“活捉那飞行士”。

脚踝扭伤的阎海文,用勃朗宁手枪烧毁航线图,随即连发五弹,五名日军应声倒地。

弹匣仅剩最后一颗子弹时,他整了整军装,对准太阳穴高喊:“中国无被俘空军!”枪响过后,阵地死寂

阎海文的名字,刻着东北黑土地的殇。1916年生于辽宁北镇的他,15岁亲历“九一八”事变。

日军铁蹄踏碎家园,父亲遭殴打致残,他随家人流亡北平。

在日记里,少年泣血疾书:“东北沦亡,国将不国……堂堂中华民族,竟受倭奴摧残,我常为之悲,为之泣!”

1934年,中央航空学校赴北平招生。

阎海文放弃陆军军官学校录取资格,毅然选择航校:“现代战争,飞机是最优越的武器。”

在杭州笕桥,他加练半小时飞行成为常态,战术考核全科“优等”。

同学张光明回忆:“他说东北人学飞行有特殊使命。”毕业时,他在自传立誓:“救国之法,期必达成!”

淞沪会战爆发第五天,阎海文迎来终极考验。

8月14日杭州空战中,他驾机中弹37处仍成功迫降。

《申报》记者拍下他笑着数弹孔的照片,身后机翼千疮百孔。

这张照片被制成明信片传遍前线,背面印着他给母亲的信:“男如战死,望母勿悲,儿为民族争光矣。”

三天后的任务中,命运将他推向绝境。跳伞落入敌阵后,日军参谋长远藤芳雄下令活捉。

据日本《每日新闻》战地记者记载,阎海文借坟堆掩护,子弹精准穿透三名陆战队员胸膛。

弹尽时,日军翻译喊话“投降保命”,回答他的是一句东北口音的怒吼,接着是自戕的枪声。

枪声熄灭了喧嚣,日军收敛遗体时,从飞行帽里发现一张字条,写着南通地址与“刘月兰”的名字,那是他未能寄出的牵挂。

日本兵用松木立碑,远藤芳雄亲手题写“空军勇士之墓”。次日《朝日新闻》写道:“所有士兵向墓碑敬礼,战场罕见!”

1937年10月,新宿区举办“中国空军勇士阎海文展览”,展出他的飞行服、降落伞和刻有“2510”编号的勃朗宁手枪。

20余天吸引超两万日本人参观,有人落泪惋惜。大阪《每日新闻》特派员木村毅在报道中慨叹:“中国已非昔日!”

阎海文牺牲六天后,航校同学沈崇诲弹尽粮绝,驾机撞向长江口日舰“出云号”。整个抗战期间,超六千名中国航空烈士血洒长空,平均年龄仅23岁。

而那个叫刘月兰的姑娘,后来成为战地护士。

1949年后定居南京,每年忌日携白菊祭扫。2005年央视采访时,白发老人忆起恋人:“他说,天上打不过就往地上打,地上打不过就用命打。”

他的遗体最终安葬南京航空烈士公墓,与沈崇诲等英烈并肩长眠。

2014年,他的名字刻入国家首批抗日英烈名录。

东京展览中那件飞行服,如今静静陈列在纪念馆玻璃柜中,而日军当年所立木碑的照片,仍被抄录在日本士兵日记里。