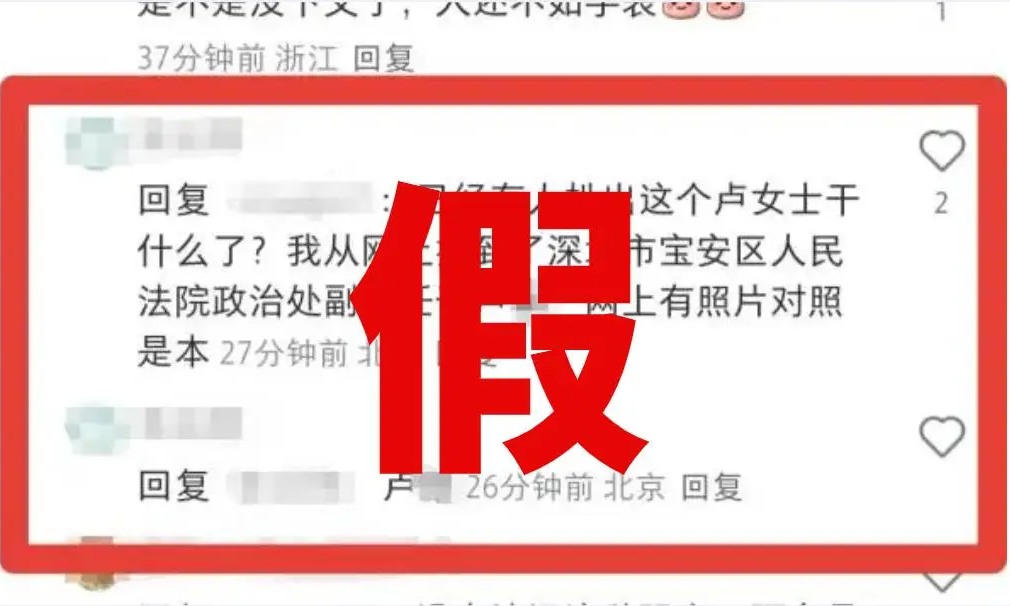

#官方辟谣丢儿童表女游客为法院干部# 大家注意到没?山西大同那俩环卫工翻 8 吨垃圾帮游客找手表的事,最近快被网友吵翻了。有人夸大同暖心,有人骂游客 “搞特权”,更有人扒着当事人卢女士的身份不放。作为律师,我要告诉你:瞎猜身份、传谣言,不光缺德,还可能违法! 首先,“没证据就说人家是干部”,这算不算侵权?据报道,深圳宝安法院已经明确辟谣:卢女士与该院毫无关系! 但即便如此,这些没影儿的猜测还是在网上疯传。甚至有人开始扒她的家庭住址、孩子学校,从法律上说,这已经涉嫌 “刺探隐私” 了。《民法典》第1032条写得明明白白:“自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。” 卢女士一家的行程、求助细节,甚至孩子的年龄,都属于“私人生活安宁”的范畴。在没有证据的情况下,把人家的身份跟“特权”挂钩,本质上就是在非法公开他人隐私。 那有人说:“网上猜猜而已,又没坏处。” 可您想过吗?卢女士的孩子才多大?要是这些猜测传到学校,孩子被同学议论“妈妈是官二代”,心理伤害算谁的?隐私权的核心,就是保护普通人“不被过度关注”的权利——哪怕你是做好事的,也不该被放到聚光灯下“扒个底儿掉”。 还有人说:“不是特权,环卫工能去翻 8 吨垃圾?” 这种想法其实跑偏了。卢女士走的是正规流程:先找派出所,再打 12345 热线,这都是我们普通老百姓维权的正常渠道。从法律上讲,12345 就是政府为公民设立的求助热线,不管你是什么身份,都有权利打。 换个角度想,要是你家孩子丢了贴身物品,你能不急吗? 这事之所以吵起来,跟大同城管局的宣传脱不了干系。他们发了篇公众号文章,把这事吹成 “城市文明温度的写照”。表面看是宣传正能量,可细想不对味——卢女士求助的是12345热线,流程是“游客丢表→报警→查定位→找垃圾”,这是再正常不过的公共服务。但城管部门为了讲“游客至上”的故事,不仅详细写了卢女士的行程(深圳来的、坐高铁),还把“定制锦旗”这种细节都抖出来,这不就是在过度挖掘个人信息吗?法律上有个概念叫“最小必要原则”——处理个人信息时,只能收集完成目的需要的最少信息。就像你去超市买酱油,超市没权利要求你登记身份证号。同理,城管部门帮市民找手表,目的是“解决问题”,不是“塑造典型”。为了宣传效果,把人家的姓名、籍贯、家庭情况都晒出来,超出了必要范围,可能涉嫌侵犯个人信息权益。大同城管的初心是好的,但方法欠妥。 最后,与其相信“特权”,不如相信事实:俩环卫工顶着38℃高温翻垃圾,是朴素的善意;城管部门及时介入,是职责所在;卢女士一家急得掉眼泪找表,是最普通的母爱。这些才是事件的内核,而不是什么“干部特权”的戏码。 在法治社会,维权不该被污名化,善良不该被特权绑架。你可以质疑事件本身,但不能随便扒别人的隐私;你可以讨论“值不值得翻8吨垃圾”,但不能把好人好事变成“特权故事”。法律是道德的底线,而尊重隐私,是文明的起点。