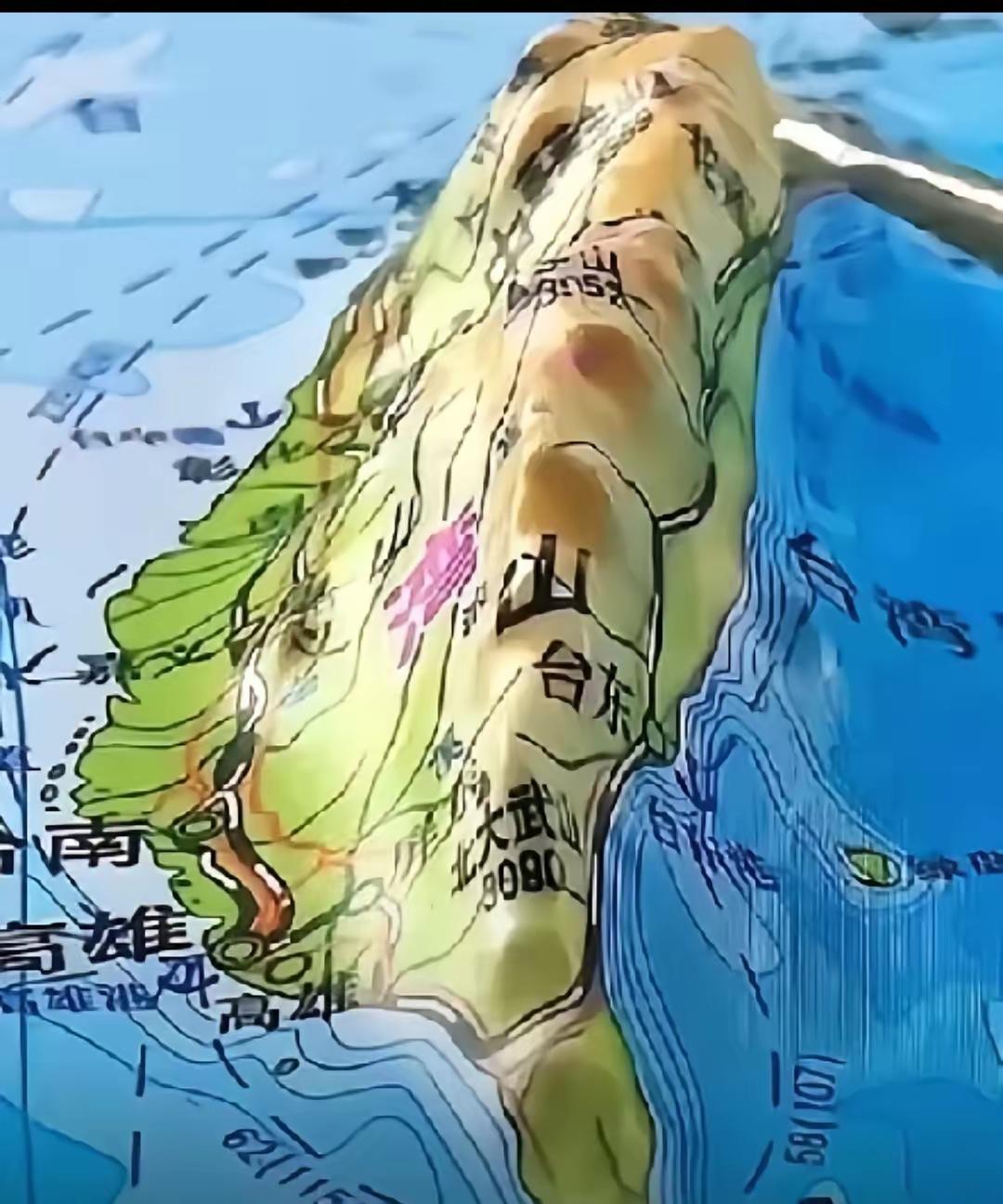

咱们很多人都认为香港之所以能回归,是因为租期到了,但其实根本不是那么回事,如果英国真这么讲理,当年就不会拿着大炮逼着大清割地赔款了,而且香港实际上是分3块,香港岛、九龙新界,其中只有新界是租的,剩下2块是永久割让的,英国完全可以耍无赖。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 很多人提到香港回归,都会顺理成章地认为是因为当年签订的九十九年租约到期了,英国人按照契约把地方交还中国,这种解释看似简洁明了,却过于表面,甚至带有某种误导性。 如果英国真是如此遵守契约,当年就不会炮火相逼,让清政府在屈辱中签下割地赔款的条约,事实远比一句“租期到期”复杂得多,香港的命运既与列强侵略史紧密相连,也与中国自身的复兴和国际格局的变化密不可分。 香港的形成经历了三次不同性质的丧权过程,1842年的《南京条约》让清政府被迫“永久割让”香港岛,完全失去了对这块土地的主权,1860年《北京条约》再次让九龙半岛南部被迫划给英国,同样是永久割让,没有任何归还期限。 真正涉及租期的,是1898年签订的《展拓香港界址专条》,这一次,英国将势力范围进一步扩展,把九龙以北直到深圳河的大部分土地,包括大片新界,强行租下,租期九十九年,也就是到1997年为止。 从条约文本上看,只有新界是租来的,港岛和九龙已经写明是“永久”属于英国,理论上如果英国一意孤行,完全可能在1997年只交回新界,而把香港岛和九龙牢牢抓在手里。 但纸面上的条文在现实面前显得苍白无力,经过一个多世纪的发展,香港早已不再是三块土地可以独立运转的拼接体,而是一个紧密一体的城市综合体,最繁华的商业和金融区确实集中在港岛和九龙,但淡水供应、食物来源、居住空间、交通网络,几乎都依赖新界。 随着人口不断扩张,大量居民迁入新界,工业园区、公共设施也在这里建立起来,假如英国在1997年真的只交还新界,剩下的港岛和九龙将如同被掐断命脉的孤城,经济与民生都无法维系,更不可能继续承担国际金融中心的角色,英国在香港的利益反而会因此全面受损。 同时国际局势的变化也让英国再无赖下去的空间,第二次世界大战结束后,世界范围内掀起了去殖民化的浪潮,殖民帝国一个接一个瓦解,英国自身的国力衰退已成事实,维护海外殖民地所需的成本远远超过能够获得的利益。 在联合国等场合,反殖民成为主流声音,尤其是在中国恢复合法席位之后,明确提出必须收回香港的完整主权,得到了不少国家的支持,英国如果还想用十九世纪的不平等条约来继续占据港岛和九龙,不仅会与中国彻底交恶,更会在国际社会上失去道义基础,陷入被孤立的境地。 中国的态度自始至终坚决而清晰,自恢复联合国席位以来,中国政府多次在国际场合重申香港问题属于中国的核心利益,不容置疑。 进入八十年代,改革开放推动中国经济迅速发展,综合国力的提升进一步增强了在谈判中的底气,中国表明立场,香港必须整体回归,不能出现“只收新界、不管港岛和九龙”的局面。 英国虽然尝试提出“主权换治权”等方案,试图名义上承认中国主权,但保留对香港的管理权,然而遭到中国方面坚决拒绝,主权问题根本不是可以拿来交换的筹码。 谈判的博弈从1982年正式展开,最初英国方面确实希望仅仅讨论新界租期问题,避免触及“永久割让”的条款,可随着现实状况的摆明,英国不得不承认,分割香港不但不可行,还会带来更严重的混乱。 经过两年多的反复交涉,中英两国最终在1984年达成一致,签署了《中英联合声明》,文件明确写道,1997年7月1日,中国将对香港恢复行使完整的主权,英国彻底撤出,这份声明不仅是法律文件,更是国际力量对比和政治考量的集中体现。 回望1997年那个夏夜,香港回归的钟声响彻全球,标志着长达一个半世纪的殖民统治结束,人们习惯用“租期到期”来解释这个重大事件,其实只是抓住了最浅显的一层。 真正推动香港回归的,是中国国力的崛起,是去殖民化的历史潮流,是香港三部分已无法分割的现实条件,更是英国无力维持旧秩序的被动妥协,换句话说,香港回归绝非一纸租约自然到期的结果,而是多方面力量交织作用下的历史必然。 因此把香港的回归简单理解为“契约精神”的体现,无疑低估了背后的艰难与复杂,香港回归是民族尊严的恢复,是国家意志的体现,更是大国在国际舞台上重新站稳脚跟的重要象征,那一刻不仅属于一块土地的回归,更属于一个民族的集体记忆和历史自信。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!