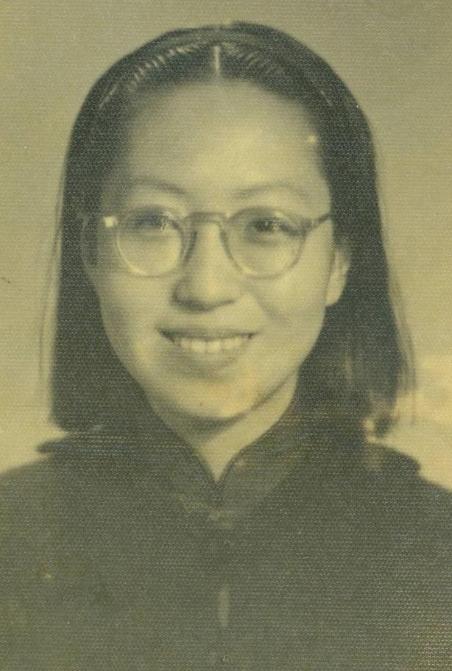

1939年,张爱玲在香港大学就读,一连拿下两个奖学金,却从不参加课外活动,张爱玲在港大过得有多穷酸。 张爱玲1939年考入香港大学时只有19岁,因为父母离异后与父亲关系恶劣,原定的学费来源断了,母亲黄逸梵给她留下一笔生活费就出国了,但这点钱在香港根本不够用。 那时候港币汇率高,一个月的生活费至少要几十港币,而她手里的钱撑不了多久。为了省钱,张爱玲连课外活动都不参加,因为那些都要花钱。 她把全部精力投入学习,成绩单上的分数让人惊叹:英文97分,历史100分,心理学96分。这样的成绩在当时的港大相当罕见,她几乎每门课都是年级前几名。 1940年,张爱玲获得了港大文科二年级最重要的两个奖学金,不仅学费全免,连住宿费和伙食费都包了,毕业后可以免费保送牛津大学深造,这在当时是多少人梦寐以求的机会。 即便有了奖学金,她的生活依然很节俭,弟弟张子静后来回忆说,姐姐总是精打细算,能省则省,这种对钱的敏感伴随了她一生。 为了多赚点钱,张爱玲还参加了《西风》杂志的征文比赛,她花了很多心思写稿子,结果只得了第十三名的荣誉奖,奖金少得可怜,这次失败让她很沮丧,也让她意识到靠写作赚钱并不容易。 在港大最让张爱玲感激的是历史教授诺曼·佛朗士,这位英国教授讲课很有意思,能把枯燥的历史讲得生动有趣,经常在课堂上模仿各种历史人物,逗得学生们哈哈大笑。 佛朗士很欣赏张爱玲的才华,有一次竟然自掏腰包给了她800港币,这在当时是一笔巨款,相当于普通人好几个月的收入,张爱玲激动得不行,觉得终于可以缓解经济压力了。 可是这800港币最后却被她母亲在麻将桌上输光了,黄逸梵回香港时手头紧,看到女儿有钱就借去打麻将,结果一夜之间全部输掉,这件事对张爱玲打击很大,她开始对母亲彻底失望。 1941年12月,太平洋战争爆发,日军攻占香港,港大被迫关闭,张爱玲的牛津梦就这样破碎了,她不得不中断学业返回上海。 那场战争来得太突然,学校的很多档案都在战火中丢失了,张爱玲后来一度以为自己在港大的所有成绩记录都没了,那些辛苦得来的好成绩仿佛从未存在过。 回到上海后张爱玲开始了她的写作生涯,港大那段清苦的求学经历深深影响了她,让她对金钱有着异常敏锐的感觉,也让她笔下的人物多了几分对现实的冷峻观察。 她曾说过在香港的那段时间让她明白了什么叫做真正的贫穷,也让她学会了如何在困境中坚持,这些经历后来都成了她小说中的素材,那些细腻入微的生活描写,很多都来自于她在港大时的亲身体验。 信源:纪念作家张爱玲诞辰100周年,香港大学纪念文献展上线[EB/OL]. 澎湃新闻