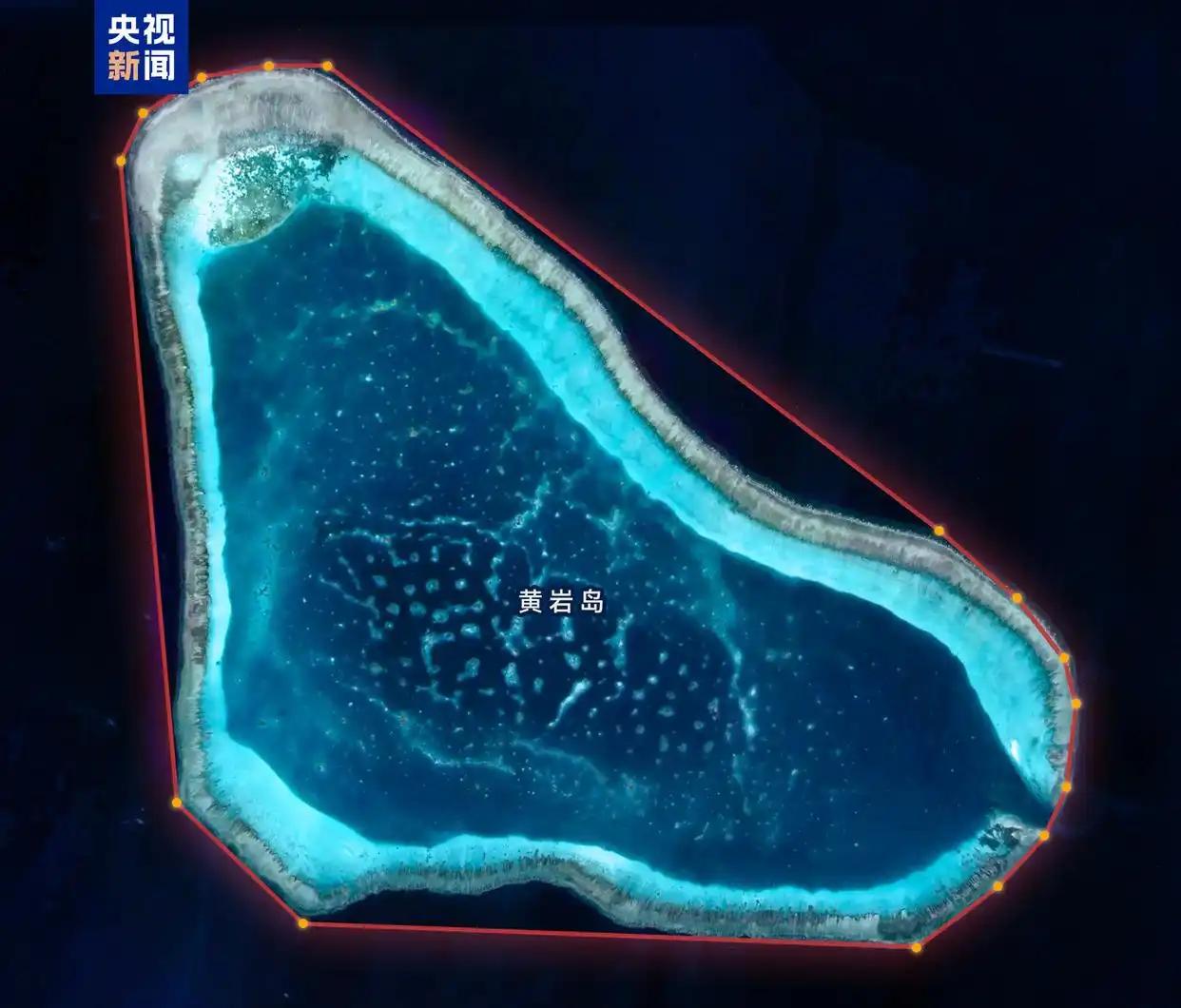

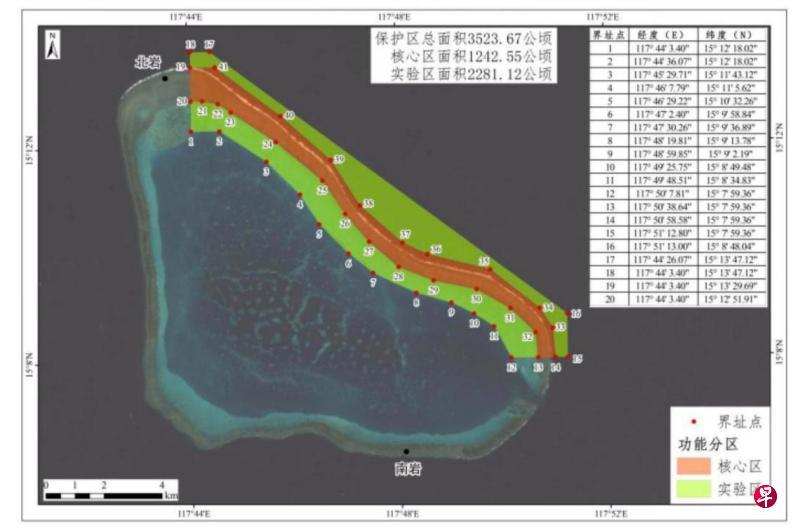

反制菲律宾手段来了!坚决拥护国家决定,只是太突然,今天央视新闻报道,国家同意在黄岩岛新建国家级自然保护区 别看名字柔和,“自然保护区”听起来像是搞绿化,其实这背后有大文章,上央视新闻那天,官方一句话没多解释,但这一步走得极其讲究。 黄岩岛的生态状况并不乐观,海龟、珊瑚、砗磲这些海洋稀客,在当地本就日子艰难。 这些年,非法捕捞尤其频繁,有些还来自菲律宾渔船的破坏性作业,对海底生态就是一场灾难,保护生态,是必须的。 但更关键的是,这种做法在国际社会中讲得通,设立海洋保护区,是联合国环境规划署和IUCN等国际组织推崇的惯例。 换句话说,中国这回是“用西方听得懂的方式”,来表达中国的主张,既合规,又合情,还高举环保旗帜,话语权自然往中国这边倾斜。 更有意思的是,这事一出,《新华社》马上点题,说这是履行全球生态责任,而《华尔街日报》也分析称,这是中国在“用法律和环境语言强化自身立场”。 这说明什么?说明这不是一时兴起,而是经过深思熟虑的“组合拳”,既打在点上,也说得出口。 过去几年,中国海警船在黄岩岛海域的存在感一直在线,巡航、驱离、执法早已常态化。 这种“物理实控”其实就已经奠定了基础,但这次设立自然保护区,标志着管理模式的升级,从“硬控”走向“法控”,从“在场”走向“主导”。 设立国家级自然保护区,可不是贴个牌子这么简单。 根据国内的《自然保护区条例》,必须明确是哪一级政府来管、哪家单位来守、哪些人能进、哪些事不能干。 这就形成了一个法律闭环:你要管,就得有“名分”,而这个“名分”本身,就是行政主权的表现。 更重要的是,2016年那场仲裁案里,有人污蔑中国破坏海洋环境。 现在好了,中国亲自设保护区搞生态修复,谁还敢说我们不环保?这等于直接用行动打脸,还是“绿色”的那种。 所以,这不是简单的“行政调整”,而是一次软硬兼施、法理并进的战略升级,海警还在,法规上线,既有海上力量,也有法律支撑,双保险,双闭环。 谁要是再闯,就不是简单的“越界”,而是违反中国法律和国际环保共识。 说实话,这事一出,不少渔民第一反应就是:“那我们还能打鱼吗?”毕竟这片海域,是很多人世代赖以为生的地方。 突然宣布设立保护区,难免引发焦虑。 但这个担心,其实国家早就考虑到了。 央视报道已经点明,后续的规划肯定不会落下渔民,设立保护区,并不等于“一刀切”,而是要划定核心区、缓冲区、可作业区。 换句话说,不是全禁,而是科学分区管理,合理捕捞可以继续,非法破坏必须叫停。 而且,国家也可能会推出一整套配套政策,比如给渔民提供生态旅游的转型培训,搞休闲海钓、生态导览,一样能赚钱,再比如对合法作业的渔民予以补贴,谁守规矩谁得利,还可能在外围海域搞增殖放流,海鱼多了,捕捞压力也小了。 短期是调整,长期是升级。渔民的生计,国家肯定不会不管。我们只需要耐心等一等,看国家怎么一步步把这盘棋走活。 很多人本能觉得,这是不是在回应菲律宾最近的小动作?从时间点上看,确实有点“巧”。 但如果你把眼光放长远,这其实比“反击”更高一筹。 直接对抗是下策,设立保护区则是“借力打力”。 谁要是再在那片海域搞小动作,不仅是挑战中国的主权,更是破坏生态保护,你要是打着环保旗号来挑事,那对不起,我们已经先做了你鼓吹的事。 从硬控到软控,从巡逻到执法,从主张到法律,中国这回是把“维权”和“治理”绑在了一起,不吵不闹,不动刀枪,反而更难对付。这种方式,既显示了国家的底气,也展现了策略的进化。 而对于周边国家来说,这也是一个信号:中国不怕事,也不闹事,我们可以用最温和的方式,做最坚定的表达。 你要是非要搅局,那你的成本,就不止是外交口水,而是真金白银的代价。 黄岩岛设立国家级自然保护区,看起来像是“突然”拍板,其实是经过长时间筹划、精准判断的结果。 一纸公告,背后是战略转型,是法律发力,是形象塑造,是维权方式的升级。 这不是简单的“反制”,而是中国主动出击、巧妙布局的象征。它展示了中国在国际规则框架下,如何用自己的方式讲好主权故事,守住生态底线,同时赢得舆论主动。 我们坚信,这一步,不只是对眼前局势的回应,更是中国走向深蓝、迈向未来的坚定一步,黄岩岛的自然保护区,将不只是生态之地,更是国家智慧与责任的象征。 我们坚决拥护国家这一决定,明白它的意义,不只为今天,更是为了更长远的明天。

一光年

还是那句话,谁有实力谁保护